| |

|

|

| |

|

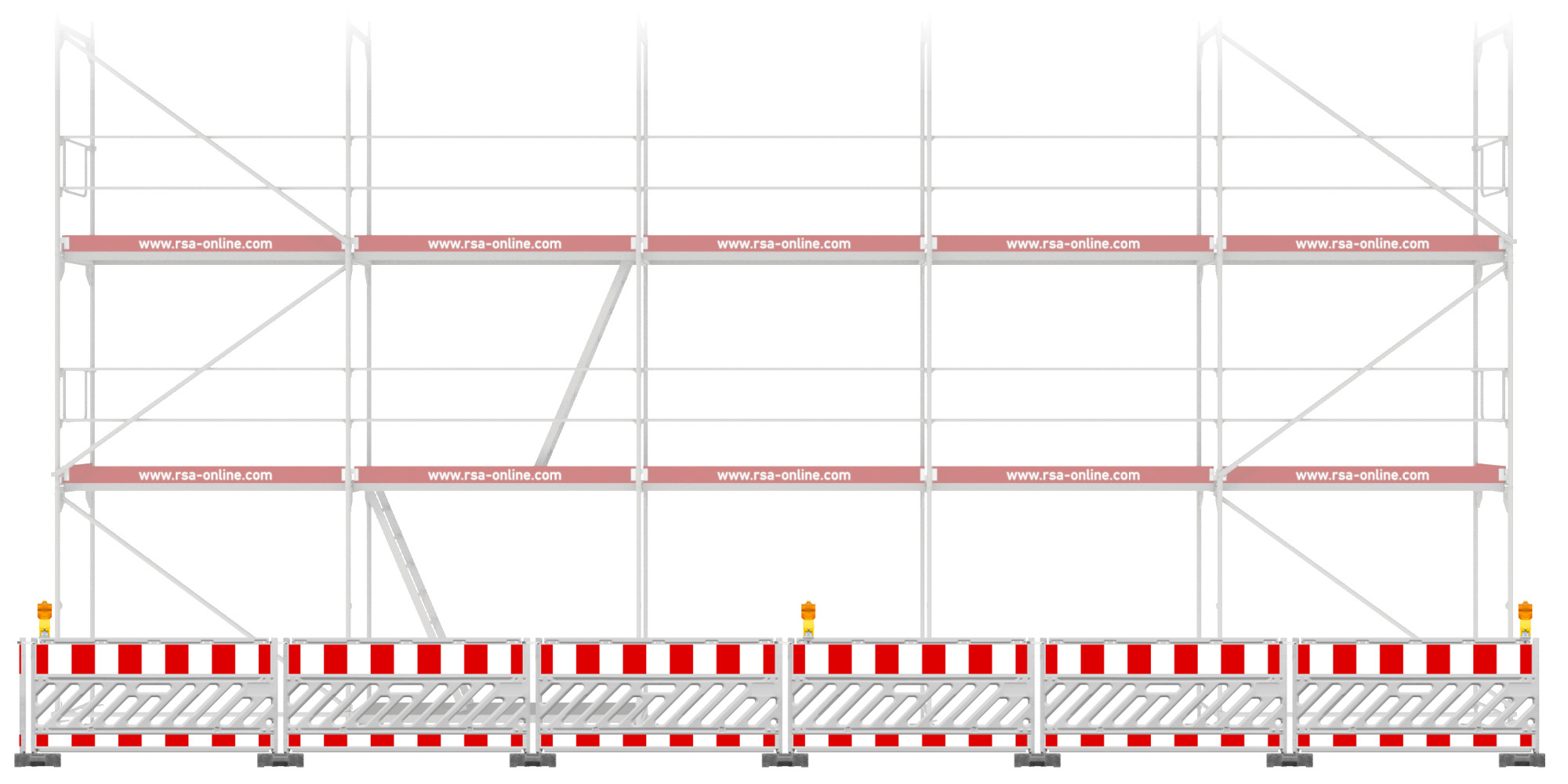

Gerüste müssen im

Anwendungsbereich der RSA 21 ähnlich wie

Straßenbaustellen abgesichert werden, daher in der Regel

mit Absperrschrankengittern bzw. Absperrschranken, Warnleuchten und Leitbaken

(letztere allerdings nur auf der Fahrbahn). Die Auswahl und der Einsatz

dieser Einrichtungen (insbesondere deren Montage)

erfolgt in der Praxis mit einer geradezu bemerkenswerten

Kreativität. Eine einheitliche Verfahrensweise ist nicht

erkennbar - teilweise nicht einmal im

Zuständigkeitsbereich ein und derselben Behörde. Im Rahmen dieses

Artikels werden typische Fehler

besprochen und Hinweise für eine fachgerechte Absperrung

von Gerüsten gegeben. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Gerüststellung in der

Praxis. Am anderen Ende des Gerüstes (etwa auf Höhe des

Radfahrers) verbleiben vom Gehweg nur noch etwa 40cm, so

dass nicht nur Fußgänger, sondern insbesondere Personen

mit Rollstuhl, Rollator und Kinderwagen auf die Fahrbahn

ausweichen müssen. Situationen wie diese sind an der

Tagesordnung, da die jeweiligen Anforderungen

(verkehrsrechtlich und baupraktisch) meist von allen

Beteiligten (auch Behörden) verkannt bzw. ignoriert

werden. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Kreative "Absicherung" eines Gerüstes

in der Praxis - in dieser Form natürlich kein

Einzelfall. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Behördliche Genehmigung

Behördliche Genehmigung

Grundsätzlich muss jede

Gerüststellung im öffentlichen Verkehrsraum beantragt bzw.

behördlich genehmigt werden. Die notwendige Auskunft erteilt in

der Regel die zuständige Straßenverkehrsbehörde bzw. das

Ordnungsamt. Eine fehlende Genehmigung kann insbesondere im

Zusammenhang mit einem Unfall erhebliche Probleme mit sich

bringen - nicht nur für den Auftraggeber bzw. Bauherrn / Gerüstnutzer,

sondern in besonderen Fällen auch für den Gerüstersteller.

Zur Anwendung kommt in der Regel

eine Ausnahmegenehmigung nach §46 Abs. 1 Nr. 8 StVO, bzw. eine

Sondernutzungserlaubnis für öffentliche Verkehrsflächen (dazu

zählen auch Geh- und Radwege sowie Fußgängerzonen), womit die

Hindernisbereitung bzw. Nutzung über den Gemeingebrauch hinaus

gestattet wird. Diese Erlaubnis wird üblicherweise mit Auflagen

zur fachgerechten Absperrung des Gerüstes einhergehen, wodurch

sich letztendlich die Notwendigkeit für eine verkehrsrechtliche

Anordnung nach §45 Abs. 6 StVO ergibt. Dies gilt gleichermaßen

für die Aufstellung von Haltverboten, um z.B. die Montage bzw.

Demontage des Gerüstes zu gewährleisten.

Die Genehmigung kann allein zum

Zweck der Gerüststellung erfolgen, aber auch im Zuge einer

anderen verkehrsrechtlichen Anordnung erteilt werden (z.B. Hilfsgerüst als

Kabelüberführung im Rahmen von Baumaßnahmen).

Grundsätzlich gilt, dass mit dem notwendigen Aufstellen von

Absperrgeräten bzw. Verkehrseinrichtungen nach §43 StVO bzw.

Anlage 4 StVO (Absperrschranken, Absperrschrankengitter, Leitbaken usw.)

immer eine verkehrsrechtliche Anordnung verknüpft ist.

Eigenmächtig dürfen diese Einrichtungen nicht aufgestellt bzw.

angebracht werden.

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Gerüstmontage mit einplanen

Gerüstmontage mit einplanen

Besonderes Augenmerk gilt den

Montagearbeiten zur Stellung des Gerüstes, denn hierfür werden in der Regel zusätzliche

Flächen im öffentlichen Verkehrsraum beansprucht (z.B. für Fahrzeuge,

temporäre Materiallagerungen auf Gehwegen usw.) und es werden Lasten im Luftraum neben bzw. über

diesen Verkehrsflächen bewegt (teilweise auch mittels

Schrägaufzug usw.). In der behördlichen Genehmigungspraxis

spielen diese Vorgänge üblicherweise gar keine Rolle, obwohl

hiervon nicht selten eine deutlich größere Gefahr ausgeht, als vom fertigen

Gerüst. Jede Gerüststellung erfordert daher auch sorgfältige Überlegungen

hinsichtlich der Absicherung von Anlieferung, sowie Auf- Um-

und Abbau. Die verkehrsrechtliche Anordnung darf daher nicht nur

das fertig aufgebaute Gerüst umfassen, sondern muss auch

Verkehrssicherungsmaßnahmen für die Montage definieren. Entsprechende Negativ-Beispiele finden sich am Ende dieses Artikels.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Gerüststellung auf Geh- und Radwegen sowie in Fußgängerzonen

Gerüststellung auf Geh- und Radwegen sowie in Fußgängerzonen

Wie die Absicherung

von Gerüsten vorgenommen wird,

ist natürlich vom konkreten Einzelfall abhängig. Neben der bloßen

Sicherung des Hindernisses durch Absperrgeräte und

Warnleuchten, können auch ergänzende

Maßnahmen wie z.B. die Errichtung eines

Fußgängernotweges auf der Fahrbahn erforderlich sein. Die nachfolgenden

Beispiele behandeln daher Mindestanforderungen, die an die jeweilige Örtlichkeit angepasst werden

müssen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Absicherung mit Absperrschrankengittern (Regelfall)

Absicherung mit Absperrschrankengittern (Regelfall)

Die RSA 21 enthalten wenig Konkretes zum

Thema Gerüststellung und auch in diesem Fall sind leider

Widersprüche vorhanden. So werden im Teil A in der Tabelle A-3

bezüglich der Kennzeichnung von Gerüsten, Durchlaufgerüsten und

Fußgängertunneln kleine Leitbaken (12,5x50cm) benannt, obwohl Leitbaken

gemäß Teil A, Abschnitt 3.4.3 Absatz 4 auf Gehwegen nicht

zulässig sind. Der Verweis auf kleine Leitbaken widerspricht

zudem der Darstellung des

Portalrahmens im Regelplan B II/10, denn hier kommen sowohl

vertikal, als auch horizontal Absperrschranken zur Anwendung. So

wie im Regelplan B II/10 dargestellt ist die Ausführung auch korrekt - die entsprechende Vorgabe

in der Tabelle A-3 sollte man also nicht weiter beachten.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass

Gerüste Arbeitsstellen im Sinne der RSA 21 darstellen und folglich

vor allem im Geh- und Radwegbereich mit

Absperrschrankengittern abzusichern sind. Hierdurch ergeben sich

einige Probleme hinsichtlich einer fachgerechten

Realisierung, da weder die Gerüstbranche, noch die Hersteller

von Absperrgeräten diese

Anforderung auf dem Schirm haben.

Absperrschrankengitter stellen gemäß

RSA 21 das

Standardelement zur Absicherung auf Geh- und Radwegen dar und

hierbei ist vor allem die konstruktiv vorhandene Blindentastleiste

im unteren Bereich von Bedeutung. Deren Funktion muss im Sinne der Anforderungen von

sehbehinderten und blinden Menschen sowohl an der Stirnseite

eines Gerüstes, als auch in Längsrichtung vorhanden sein. Dies

lässt sich in vielen Fällen zwar auch mit Gerüstbau-Material

realisieren, stellt dann aber eine rein bauliche Einrichtung dar, die

in dieser Form nicht angeordnet bzw. eingefordert werden kann. Die

Verkehrsbehörde darf auf Geh- und Radwegen nur

Absperrschranken- bzw. Absperrschrankengitter vorschreiben -

Gerüstrohre oder Bordbretter hingegen nicht.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Absperrung der Stirnseite / Querabsperrung:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

Beispiel für die Absicherung der

Stirnseite eines Standardgerüstes. Das gezeigte

Absperrschrankengitter mit einer Baubreite von etwa 0,80m ist

bislang nicht im Handel erhältlich, da die Industrie diese

Anforderung noch nicht erkannt hat und in

diesem Bereich auch wenig innovativ ist (Stand April 2023). |

|

Der Wandabstand von Gerüsten kann

auch breitere Absperrschrankengitter erfordern - wie in diesem

Fall 1,20m. Diese Baugröße bieten einige Hersteller sogar an.

Das Schrägstellen eines Standard-Absperrschrankengitters (2,0m

Länge) ist u.a. auf Grund der reduzierten Retroreflexion nicht

sinnvoll. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Gemäß RSA 21 müssen

Absperrschrankengitter als Querabsperrung der

Retroreflexionsklasse RA2 entsprechen (auch auf Geh- und

Radwegen). Als Warnleuchten sind auf Geh- und Radwegen

ausschließlich Rundstrahler vom Typ WL8 vorgesehen. Deren Querabstand darf max.

1m betragen, wobei in der rechten Abbildung ggf. auch nur eine

Leuchte (links außen) ausreichend ist. Die Entscheidung hierzu

trifft wie üblich die anordnende Behörde. Bei größeren

Sperrbreiten (z.B. vorgesetzte Podesttreppentürme oder

zusätzlicher Platz für Materiallagerungen / BE-Flächen) müssen die

definierten Querabstände aber eingehalten werden.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Absperrung in Längsrichtung:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Auch die Längsabsperrung eines

Gerüstes wird im Regelfall mit Absperrschrankengittern

realisiert. In dieser Funktion kann die Retroreflexionsklasse

RA1 ausreichend sein (RSA 21 Teil A, Abschnitt 3.4.1 Absatz 4

letzter Satz). Die Beschaffung bzw. der Einsatz

unterschiedlicher Varianten wird aber auf Grund der

Verwechslungsgefahr nicht empfohlen. Daher ist auch in

Längsrichtung von Absperrschrankengittern der

Retroreflexionsklasse RA2 auszugehen - zumal die zuständige

Behörde zwar Gitter der Klasse RA1 zulassen kann, sie muss es

aber nicht.

Auch in Längsrichtung sind auf Geh-

und Radwegen Rundstrahler von Typ WL8 vorgesehen, wobei der

Längsabstand in diesem Fall max. 9m betragen darf.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Unterbrechungen, z.B. im Bereich von Haus-

bzw. Geschäftseingängen usw., werden wie abgebildet realisiert,

wobei die dortigen Stirnseiten wieder nach dem oben gezeigten

Beispielen abzusichern sind. In dieser Grafik wurden auch 1,60m

lange Absperrschrankengitter eingesetzt, die aber in der Praxis

nur selten vorhanden sind. Natürlich könnte man auch einfach 2,00m lange

Standard-Absperrschrankengitter versetzt hintereinander

aufstellen - professionell ist das allerdings nicht. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Beispiel für die Absicherung

eines Gerüstes mit Absperrschrankengittern und

Fußplatten. Anstelle der Fußplatten können auch

Bauzaunfüße eingesetzt werden. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Vor allem in Längsrichtung besteht

das Problem, dass Absperrschrankengitter nicht zum

standardisierten Gerüst-Rastermaß passen. Daher kann und wird es

passieren, dass eine Fußplatte genau dort aufgestellt werden

muss, wo sich eine Gerüstspindel befindet. Mögliche

Improvisationen mit Rödeldraht, Klebeband oder Kabelbindern

(anstelle der Fußplatten) werden dann nicht lange auf sich

warten lassen.

Es bleibt zu hoffen, dass die

Hersteller von Absperrgeräten auch schmalere Varianten anbieten,

um für die Besonderheiten des Gerüstbaus eine Lösung anzubieten. Ebenfalls wäre es sachgerecht, wenn passendes Gerüstbau-Zubehör

entwickelt wird, dass eine - professionelle - Aufstellung bzw.

Montage von

Absperrschrankengittern auch ohne Fußplatten ermöglicht. Die

klassische Drehkupplung ist damit natürlich nicht gemeint ;-) |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Absicherung mit speziellen Gerüst-Absperrschranken

Wie beschrieben besteht die Regellösung zur

Absicherung von Gerüsten vor allem im Geh- und Radwegbereich aus

Absperrschrankengittern. Die Industrie hat jedoch bereits vor

einigen Jahren systemspezifische Absperrgeräte speziell für

Gerüste entwickelt, die in diesem Artikel auch weiterhin

beschrieben werden. Im Gegensatz zu

Absperrschrankengittern sind die speziellen Gerüstabsperrungen

im Standardraster erhältlich, so dass die beschriebene

Problematik der Fußplatten entfällt. Zudem kann der Platzbedarf

für die Absicherung insgesamt reduziert werden (Mindestbreite

der Verkehrswege in Längsrichtung). Ein Problem stellt

allerdings die fachgerechte Montage der zusätzlich

erforderlichen Blindentastleisten (Unterkante max. 15cm) dar,

da sich in diesem Bereich die Gerüstspindeln befinden.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Systemspezifische Absperrschranken,

ausgestattet mit Reflexfolie der Klasse

RA2, Bauhöhe mind. 10cm, eingesetzt als Quer- und Längsabsperrung.

Die Oberkante von Absperrschranken soll sich gemäß RSA in 1,00m Höhe über dem Gehweg

befinden. Lässt sich dies nicht gewährleisten

(abhängig von der Ausspindelung der Füße, z.B. zum

Geländeausgleich), ist die Montage zusätzlicher

Geländerkästchen bzw. Kippstifthalterungen usw.

erforderlich. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

So würde die zusätzliche

Anbringung von Blinden-Tastleisten in Bodennähe

(Unterkante max. 15cm) aussehen. Wie beschrieben dürfte

die konstruktive Realisierung im Bereich der Fußspindeln

nicht ganz unproblematisch sein, aber

vielleicht werden auch hierzu noch praxistaugliche

Lösungen entwickelt. Als "Lückenschluss" zwischen der

oberen und unteren Absperrschranke können z.B.

Gerüst-Netze genutzt werden, die hierzu natürlich

dahinter angebracht werden müssen, um das

Verkehrszeichenbild nicht zu verdecken. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

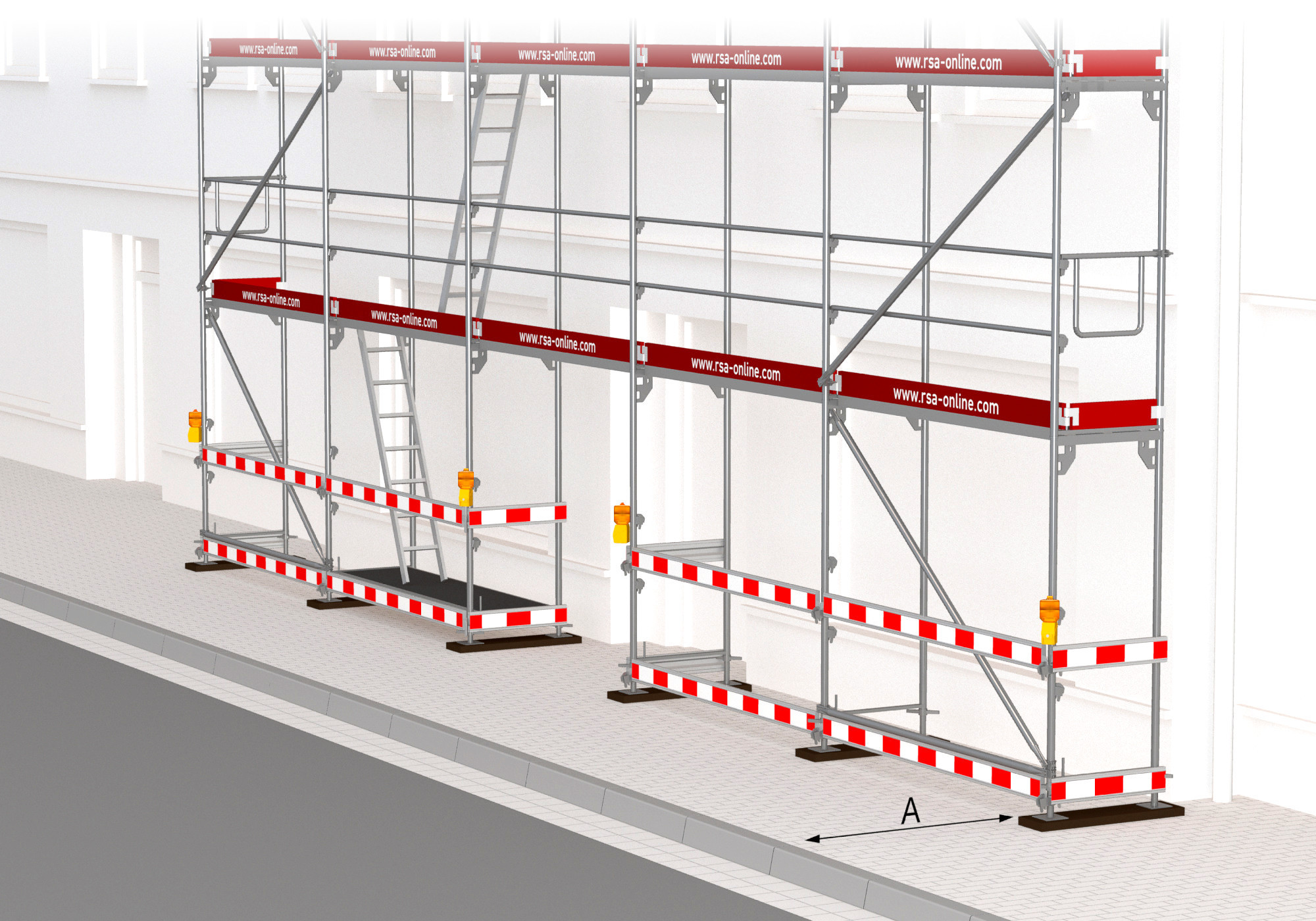

Mindestbreite (A)

Mindestbreite (A)

Die Mindestbreite der verbleibenden

Verkehrsfläche ist ein wesentliches Kriterium zur

Absicherung bzw. konstruktiven Ausführung von Gerüsten

(insbesondere beim Erfordernis eines Durchgangsgerüstes

bzw. Fußgängertunnels). Es ist deshalb von wesentlicher

Bedeutung, dass sich alle Beteiligten im Vorfeld darüber

verständigen, wie der oftmals notwendige Kompromiss aus

Verkehrssicherheit und baupraktischen Erfordernissen

aussehen muss.

Folgende Werte sind in den RSA 21 definiert: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

Mindestbreite gemäß RSA

21 |

RSA

95 |

|

|

|

Gehweg |

1,30m

(bei kurzen Engstellen 1,00m) |

1,00m |

|

|

|

Gehweg,

Radverkehr frei |

1,50m

(bei kurzen Engstellen 1,30m) |

- |

|

|

|

Radweg |

1,50m

(bei kurzen Engstellen 1,30m) |

0,80m |

|

|

|

gemeinsamer Geh- und Radweg |

2,50m

(im Ausnahmefall 2,00m) |

1,60m |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Was "kurze Engstellen" sind,

ist genau so wenig beschrieben, wie der "Ausnahmefall" bei

gemeinsamen Geh- und Radwegen. Die Entscheidung obliegt

auch in diesem Fall der anordnenden Behörde, die hierzu

die örtlichen Besonderheiten im Blick haben muss. Für

die sachgerechte Bewertung ist es natürlich wichtig, dass der Antragsteller den

tatsächlich erforderlichen Platzbedarf kennt

(einschließlich Absperrung) und gegenüber der Behörde

konkrete Angaben macht. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Hier verringert sich die

verbleibende Gehweg-Restbreite von ca. 1,10m (vorn) auf

0,40m (hinten). Im Anwendungsbereich der RSA 21 wird an

solchen Stellen ein Fußgängernotweg auf der Fahrbahn

einzurichten sein, damit Fußgänger und insbesondere

Menschen mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen ihren

Weg auf derselben Straßenseite fortsetzen können.

Natürlich resultiert daraus eine erhebliche

Einschränkung des fließenden Verkehrs auf der Fahrbahn,

da diese zur Realisierung des Fußgängernotweges

halbseitig gesperrt werden muss. Auf Grund der

vorhandenen Kurve wird dann ggf. der Einsatz einer

Lichtzeichenanlage erforderlich. Der Aufwand und die

Kosten hierfür können die der eigentlichen Baumaßnahme

problemlos übersteigen - dies ist allerdings die

Konsequenz aus einer deutlich veränderten Gewichtung der

Interessen schwächerer Verkehrsteilnehmer im

Anwendungsbereich der RSA 21. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Situation am anderen Ende

des Gerüstes. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Bei der Bemessung der

Mindestbreite sind natürlich auch die erforderlichen

BE-Flächen zu berücksichtigen - wobei es natürlich in

erster Linie Sache des Antragstellers ist, der

anordnenden Behörde die erforderlichen Informationen

zuzuarbeiten. Da die Antragsteller ihren tatsächlichen

Platzbedarf aber nicht immer korrekt einschätzen

(wollen), oder über Situationen wie im Bild gekonnt

hinwegsehen ("ist doch nur für zwei Tage"),

empfiehlt sich ein gezieltes Nachfragen seitens der

Behörde. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

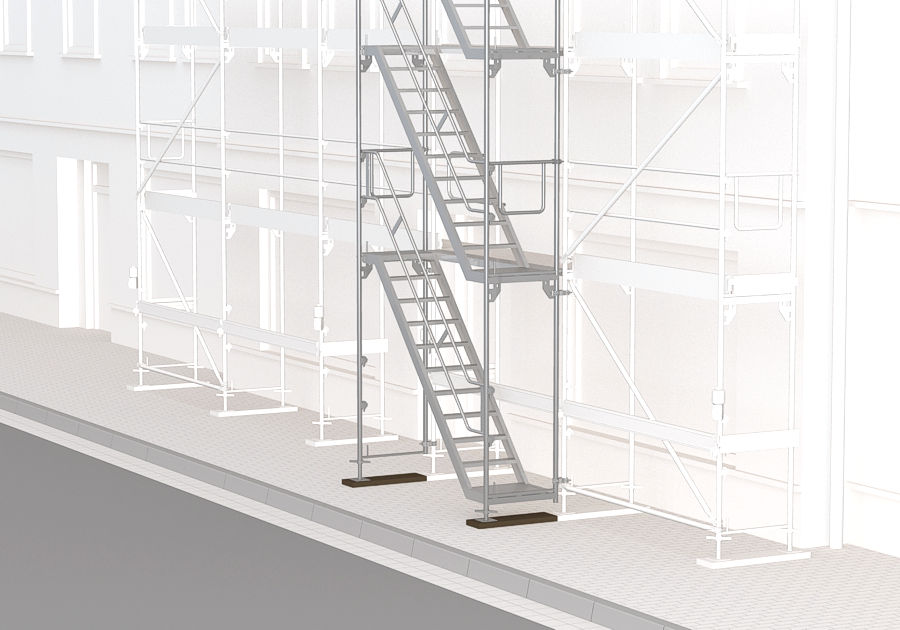

Platzbedarf für vorgesetzte Podesttreppentürme - TRBS

2121 Teil 1

Platzbedarf für vorgesetzte Podesttreppentürme - TRBS

2121 Teil 1

Die Verschärfung der

Arbeitsschutzvorschriften im Bereich Gerüstbau bzw.

Gerüstnutzung, erfordert in der Regel die Errichtung von

Treppenaufgängen ab einer Aufstiegshöhe von 5m

(ausgenommen sind Arbeiten an Einfamilienhäusern). Der Zugang

über innenliegende Leitern ist nur bis zu dieser Höhe

zulässig und soll zudem auch bei geringeren

Aufstiegshöhen möglichst vermieden werden. Den Vorzug

erhalten Aufzüge, Transportbühnen und Treppen.

Detaillierte Informationen zu dieser Thematik finden

sich in der aktuellen Fassung der TRBS 2121 Teil 1.

Die Änderung hat zur Folge,

dass bei vielen Gerüsten nunmehr vorgesetzte

Podesttreppentürme zu errichten sind, was natürlich

erhebliche Auswirkungen auf die verbleibende Mindestbreite der

jeweiligen Verkehrsfläche hat. Bereits in der

Planungsphase muss dieser Bedarf erkannt werden, so dass

die Notwendigkeit eines vorgesetzten Treppenturmes bei

der Beantragung der Stellgenehmigung bzw. der

verkehrsrechtlichen Anordnung berücksichtigt werden

kann. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Prinzipdarstellung eines vorgesetzten Treppenturmes. Die Grafik (bewusst

ohne Darstellung einer möglichen Absicherung)

verdeutlicht den zusätzlichen Platzbedarf bei Verwendung

einer gleichläufigen Treppenanordnung (mind. doppelte

Gerüstbreite). Im Falle einer gegenläufigen

Treppenanordnung ist sogar die dreifache Gerüstbreite

erforderlich (jeweils bezogen auf 73er Stellrahmen).

Dort wo bisher ein Platzbedarf von etwa 1,10m

erforderlich war (inkl. Wandabstand), summiert sich die

erforderliche Breite auf etwa 1,90m (gleichläufige

Treppen) bzw. 2,70m (gegenläufige Treppen). Alle Maße

sind natürlich nur Beispiele und werden in der Praxis

meist größer ausfallen (z.B. Verwendung von

Distanzkupplungen usw.). |

|

|

| |

|

|

| |

|

Fußgängernotweg oder optimierter Aufbau

Hinsichtlich der notwendigen Absperrung

des oben dargestellten Beispiels, wird die Lösung in einem Fußgängernotweg auf der Fahrbahn bestehen. In

Abstimmung mit den Arbeitsschutzanforderungen wäre es

allerdings im Einzelfall auch denkbar, den Aufstieg in

der ersten Gerüstlage mittels innenliegender Leiter

(ggf. auch Treppe an geeigneter Stelle) zu realisieren

und die erste Lage des Treppenturmes (ohne Treppe) als

Durchgangsgerüst auszuführen. Erst ab der zweiten

Gerüstlage wird dann der eigentliche Treppenturm

begonnen. Hierdurch kann die vollständige Blockierung

des Gehweges vermieden werden. Das Beispiel Treppenturm

zeigt, dass der Konflikt zwischen Arbeitsschutz und

Verkehrssicherheit auch im Falle der Gerüststellung

gegeben ist. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Vorgesetzter Treppenturm in

der Praxis, wobei die erforderliche Gehweg-Mindestbreite

in diesem Fall gewährleistet ist. Auf schmaleren

Gehwegen funktioniert das selbstverständlich nicht. Die Absicherung

eines Podesttreppenturmes erfolgt gemäß RSA 21 nicht mit Leitbaken und

schon gar nicht mit roten Warnleuchten, sondern mit

Absperrschrankengittern und gelben Rundstrahlern vom Typ WL8.

Podesttreppentürme sind ebenfalls ein typischer

Anwendungsfall für die vorgestellten

80cm-Absperrschrankengitter, welche die Industrie

bislang nicht anbietet. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Absicherung Durchgangsgerüst bzw. Fußgängerschutztunnel

Absicherung Durchgangsgerüst bzw. Fußgängerschutztunnel

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

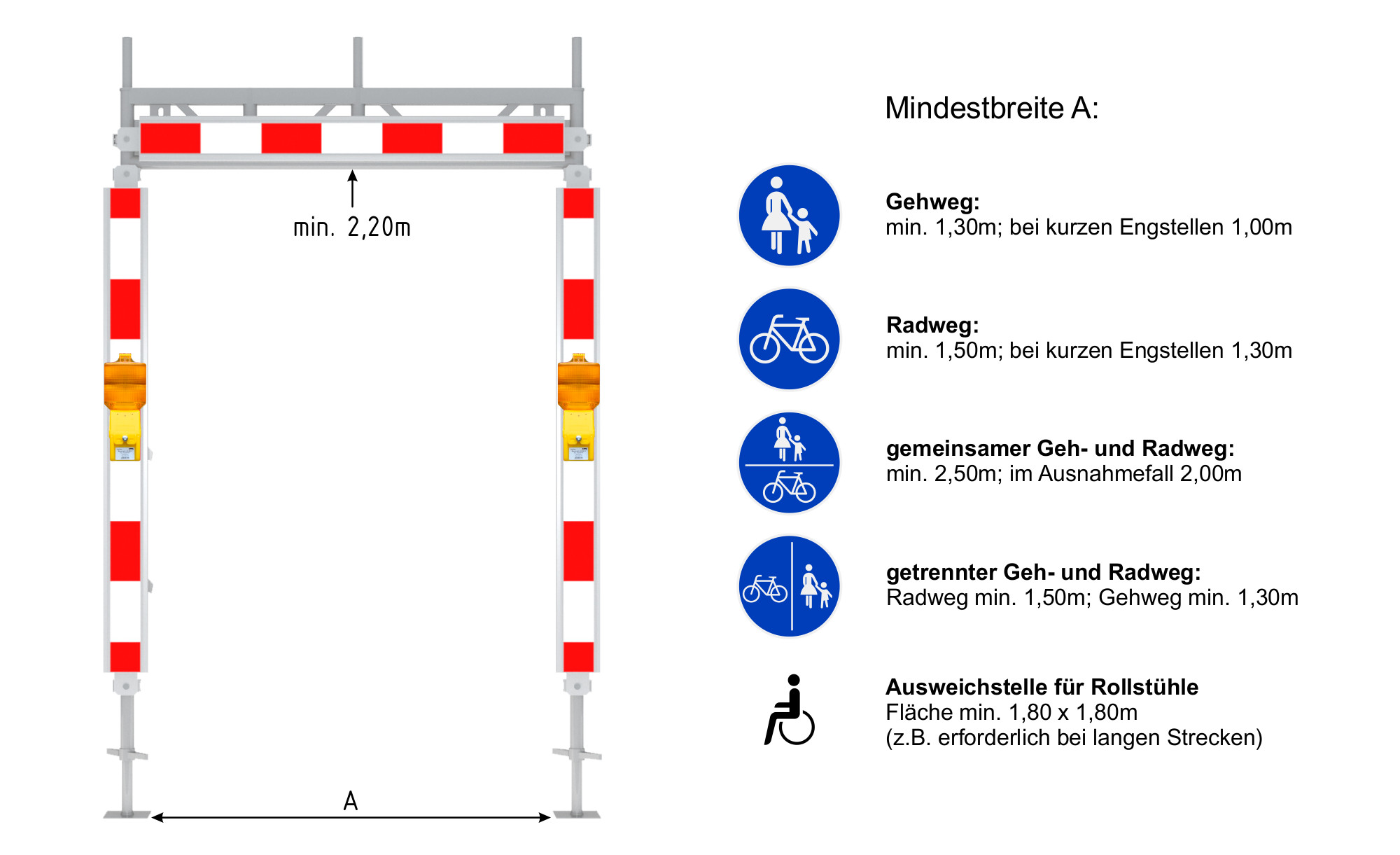

Portalkennzeichnung: Die

Absicherung der Portale

eines Durchgangsgerüstes (auch Fußgängerschutzgang bzw.

-tunnel) erfolgt durch horizontal und

vertikal angebrachte Absperrschranken (Reflexfolie mind.

RA2, Bauhöhe mind.

10cm). Die lichte Höhe des Durchgangs beträgt an

allen Stellen mindestens 2,20m (auch

auf Gehwegen). Bei der Verwendung von fertigen

Durchgangsrahmen ist daher - zusätzlich zum

geländespezifischen Höhenausgleich - eine entsprechende Ausspindelung der Füße erforderlich, was ggf.

Auswirkungen auf die Wahl der jeweiligen Fußspindeln hat

(konstruktive Anforderungen / Statik beachten!). Bezüglich der Mindestbreite (A)

gelten die dargestellten Werte - im Falle eines

Gehweges also z.B. 1,30m, was bei

Standard-Durchgangsrahmen üblicherweise gewährleistet

ist.

Hinweis: Die

verschiedenen Auffassungen zur Zulässigkeit einer

Benutzungspflicht von Radverkehrsanlagen sind nicht

Gegenstand dieses Artikels. Es ist jedoch zu beachten,

dass die bloße Kennzeichnung der jeweiligen Wege durch

die Zeichen 237, 240 und 241 (im Sinne der

Zweckbestimmung), formell eine Benutzungspflicht

auslöst, welche wiederum über die Anwendung anderer

Kriterien (sichere Benutzbarkeit der Verkehrsanlage

usw.) ggf. nicht zulässig ist, bzw. vor Ort gar nicht

erwirkt werden soll. Entsprechend sorgsam ist die

Anordnung dieser Zeichen vorzunehmen, insbesondere mit

Blick auf die tatsächliche Situation an der jeweiligen

Örtlichkeit. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Durchgangsgerüst auf

dem Gehweg: Systemspezifische Absperrschranken mit Reflexfolie mind.

RA2, Bauhöhe mind. 10cm, eingesetzt als Portalrahmen,

sowie an vorstehenden Stützen (Bildmitte) und als

Längsabsicherung. Wie beschrieben können fahrbahnseitig

auch Absperrschrankengitter angeordnet werden

(Regelfall). Die Kennzeichnung bei Dunkelheit

erfolgt durch

gelbe Rundstrahler-Warnleuchten vom Typ WL 8

(Dauerlicht) - Abstand in Längsrichtung max. 9m. Im

Bodenbereich sind Tastleisten (Unterkante max. 15cm) zur

Führung von Sehbehinderten und Blinden erforderlich. Im Rahmen der

verkehrsrechtlichen Anordnung müssen dies - formell

gesehen - ebenfalls

Absperrschranken (oder Absperrschrankengitter) sein, rein konstruktiv (im Sinne des

Schutzziels) genügen z.B. auch Bordbretter wie

abgebildet. Wie beschrieben sind diese aber nicht

anordnungsfähig.

Gerüstbauteile sollten im Durchgangsbereich

z.B. mit Gerüst-Gaze bis in 1,00m Höhe seitlich

verkleidet werden. Gerüstplanen bzw. -netze, Werbeplanen

usw. dürfen die

Gerüst-Absperrung nicht verdecken bzw. beeinträchtigen. Scharfkantige Teile,

Stolperstellen usw. sind zu vermeiden - ggf. ist die

Anbringung eines durchgehenden Handlaufes erforderlich.

Wird die vorhandene Straßenbeleuchtung durch das Gerüst

bzw. den Schutzgang beeinträchtigt, sind ergänzende

Beleuchtungsmaßnahmen zu treffen. Die

Rundstrahler-Warnleuchten vom Typ WL8 können diese

Funktion natürlich nicht übernehmen.

Der seitliche Sicherheitsabstand zur Fahrbahn (Bordstein)

beträgt mind. 0,50m, keinesfalls weniger als 0,30m. Können

diese Maße nicht eingehalten

werden, erfolgt eine zusätzliche Sicherung durch

Leitbaken auf der Fahrbahn. Hierbei ist wiederum die verbleibende Fahrbahn- bzw.

Fahrstreifenbreite zu beachten. Es kann in solchen

Fällen z.B. eine Verkehrsführung nach dem Prinzip von

Regelplan B I/4 erforderlich werden. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Durchgangsgerüst in der

Praxis, wobei die einzig vorhandene "Absperrung" in Form

einer Leitbake nicht nur unzweckmäßig, sondern auch

unwirksam ist. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Fotomontage:

Portalkennzeichnung mit gerüstspezifischen

Absperrschranken und gelben Rundstrahlern. Auf die

Befestigung der wehenden Gerüstplanen innerhalb des

Durchgangs wurde im Rahmen der Fotomontage verzichtet -

dies gehört in der Praxis aber ebenfalls zu einer

fachgerechten Ausführung eines solchen

Durchgangsgerüstes. Zudem kann eine zusätzliche

Beleuchtung erforderlich werden, wenn die

Straßenbeleuchtung im betroffenen Gehwegbereich nicht

mehr ausreichend ist. Eine Absicherung gegenüber der

Fahrbahn (durch Leitbaken) wird erforderlich, wenn der

30cm-Sicherheitsabstand zum Lichtraum der Fahrbahn

unterschritten wird. Die Leitbaken sind dann mit

entsprechenden Fußplatten auf der Fahrbahn aufzustellen.

Sie werden nicht am Gerüst selbst befestigt. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Materiallagerungen im Durchgangsbereich sind unzulässig

Materiallagerungen im Durchgangsbereich sind unzulässig

Der Durchgangsbereich

muss stets in voller Höhe und Breite zur Verfügung

stehen. Das hat zur Folge, dass bestimmte Arbeiten (z.B.

Fassadensanierung / Malerarbeiten) möglicherweise nicht mit Hilfe eines

Durchgangsgerüstes durchgeführt werden können. Zumindest

ist für die Zeit, in der die Verkehrsfläche zur

Durchführung der Arbeiten beansprucht wird, eine

adäquate Ersatzlösung herzustellen, was natürlich im

Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden muss.

Eigenmächtige Maßnahmen (z.B. eine nicht genehmigte

Sperrung des Durchgangs) sind - auch kurzzeitig - unzulässig. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Durchgangsgerüst ohne jede

Kennzeichnung, dafür aber mit Gerüstgaze als provisorische "Absperrung".

Die fachgerechte Lösung besteht im Entfernen bzw.

Versetzen des Containers (im Bildhintergrund hinter dem

Bauzaun) zur Schaffung eines temporären Notweges im

Bereich der vorhandenen BE-Fläche. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

Beschilderung "Gehwegwechsel"

vermeiden

Beschilderung "Gehwegwechsel"

vermeiden

Insbesondere bei räumlich eher kurzen

Einschränkungen (z.B. bei kleinen Gerüsten oder kleinen

Aufgrabungen), werden in der Praxis sehr gern die

Zusatzzeichen 1000-12 und 1000-22 aufgestellt, um

Fußgänger auf den gegenüberliegenden Gehweg zu

verweisen. In vielen Fällen werden diese

Schilder "einfach so" montiert, ohne dass sie

ausdrücklich angeordnet sind. Teilweise ist eine solche

Lösung aber auch Bestandteil der

verkehrsrechtlichen Anordnung und damit behördlich

"gewollt".

Die RSA 21 sehen dagegen vor, das

Gehwege in der Regel fortzuführen sind und das

entspricht letztendlich der Lebenswirklichkeit bzw. dem

Verhalten von Fußgängern. Diese setzen ihren Weg

natürlich auf derselben Straßenseite auf der Fahrbahn

fort (den Autor eingeschlossen). Auffassungen der

Kategorie "wir haben das ja als Gehwegwechsel

beschildert, wenn die sich nicht dran halten, sind sie

bei einem Unfall selber schuld", sind keine

Grundlage für eine verkehrsrechtlich korrekte

Ermessensentscheidung einer verantwortungsvoll

arbeitenden Verkehrsbehörde. Es darf ausdrücklich

bezweifelt werden, dass ein Gericht einer solchen

Fehleinschätzung folgt. Wenn ein kollektives

Fehlverhalten zu erwarten ist, weil die getroffene

Verkehrsregelung schlichtweg ungeeignet und absolut

lebensfremd ist, können die Folgen nicht allein den

betroffenen Verkehrsteilnehmern angelastet werden: |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

In solchen und ähnlichen

Fällen muss man sich einmal

selbst die Frage stellen, ob man wirklich die Straßenseite wechseln würde (hin

und zurück versteht sich). Niemand - vom Schulkind bis

zum betagten Rentner - würde diesen Umweg freiwillig

annehmen. Stattdessen führt der direkte Weg unmittelbar

am Hindernis vorbei und damit in der Regel auf der

Fahrbahn. Das ist durchaus menschlich und kann z.B. in

gering frequentierten Wohnstraßen akzeptiert werden. An

anderen Stellen müssen die Überlegungen allerdings

etwas sorgfältiger und vor allem praxisgerecht ausfallen

- insbesondere auf Schulwegen. Keinesfalls darf eine

verkehrsrechtliche Anordnung zur Folge haben, dass

Fußgänger und Radfahrer sich quasi selbst überlassen

sind, ohne dass ihnen eine sichere (und sinnvolle)

Alternative angeboten wird. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Andere Stelle, ähnliches Prinzip: Einmal auf den gegenüberliegenden

Gehweg und nach etwa vier Metern wieder zurück - das wird hier

vom Fußgänger gefordert. Da die verbleibende Restbreite unter

Mitnutzung der Grünfläche etwa 1,00m beträgt, würde der Verzicht

auf die Zeichen

1000-12 / -22 genügen.

Allerdings sind Rasenflächen - je nach Untergrund - für

Rollstuhlfahrer ungeeignet. Anstelle der gezeigten "Lösung" wäre die Stellung eines Durchgangsgerüstes,

oder die Sperrung der beiden Parkflächen zur Schaffung eines

Notgehweges denkbar. Unabhängig von diesen Anforderungen wären

Absperrschrankengitter

anstelle der Leitbaken einzusetzen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Diese Arbeitsstelle kennen wir

bereits vom Abschnitt zu den Mindestbreiten - die jetzt gezeigte

Situation wurde ein paar Tage später aufgenommen. Ob hier die

zuständige Verkehrsbehörde tätig geworden ist, oder ob das

Gerüstbauunternehmen bzw. der Bauherr von allein gehandelt

haben, ist unklar. Klar ist hingegen, dass es sich bei der neuen

Variante eher um eine Verschlimmbesserung handelt, als um eine

fachgerechte Lösung des vor Ort bestehenden Problems. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Entsprechend lässt das vermeintliche

Fehlverhalten der Fußgänger nicht lange auf sich warten. Und mal

ehrlich: Wer würde wegen dieser kurzen Strecke tatsächlich auf

die andere Straßenseite wechseln, wenn das eigentliche Ziel gar

nicht auf der anderen Straßenseite liegt? Situationen wie diese

sorgen letztendlich auch dafür, dass die Ignoranz der

Verkehrsteilnehmer zusätzlich gefördert wird. Entsprechend

braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn diese Ignoranz auch

dann zum Tragen kommt, wenn ein Gehwegwechsel - fachlich gesehen

- sinnvoll und begründet ist. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Hier ist eigentlich eine

ausreichende Restbreite bis zum eigentlichen Bordstein gegeben -

dennoch wurden auch in diesem Fall die Schilder zum Gehwegwechsel

angebracht. Natürlich wären anstelle der

Leitbaken Absperrschranken bzw. Absperrschrankengitter einzusetzen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Die Königsdisziplin ist hier zu

bestaunen. Fehlt noch Werbung für das gastronomische

Tagesangebot unter Z

1000-22. Die sonstige "Absicherung" ist auch gelungen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

Warnleuchten an Gerüsten auf Geh- und

Radwegen

Warnleuchten an Gerüsten auf Geh- und

Radwegen

Zunächst ist es wichtig, dass Gerüste

überhaupt durch gelbe Warnleuchten ergänzt werden. Und - das muss

man leider dazu schreiben - dass diese Warnleuchten

während der Dunkelheit auch funktionieren. In der Regel

genügt im Bereich von Geh- und Radwegen die Anbringung

einer gelben Warnleuchte an der jeweiligen Stirnseite

des Gerüstes.

Sofern das Gerüst breiter als 1,0m ist, sollten

mindestens zwei Leuchten pro Stirnseite montiert

werden, bzw. so viele, dass der maximal zulässige

Querabstand von 1,0m eingehalten wird. In Längsrichtung sind Warnleuchten mindestens

alle 9m anzubringen. Dort wo sich die Breite des

Gerüstes konstruktiv ändert (z.B. vorgesetzte

Treppentürme), oder wo durch Haus- oder

Geschäftseingänge usw. neue "Stirnseiten" geschaffen werden,

sind ebenfalls Warnleuchten zu montieren. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Insbesondere in

Längsrichtung besteht das Problem, dass sich

Warnleuchten vom Typ WL1 und WL2 (Richtstrahler) in der

Regel nur unzureichend auf den Verkehr ausrichten

lassen. In der Praxis werden die Leuchten oftmals so montiert,

das die Warnwirkung - je nach Produkt - komplett

verloren geht (sofern die Leuchten überhaupt

funktionieren): |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

In Längsrichtung unwirksame

Warnleuchten, bedingt durch eine vollkommen sinnfreie Montage. |

|

|

| |

|

|

|

|

|

Rundstrahler vom Typ WL8

Rundstrahler vom Typ WL8

Die beschriebenen

Defizite lassen sich mit Rundstrahler-Warnleuchten vom

Typ WL8 beheben, weshalb ausschließlich diese Leuchten

im Anwendungsbereich der RSA 21 auf Geh- und Radwegen

vorgesehen sind. Rundstrahler strahlen das Licht horizontal um

360° ab, so dass auch bei ungünstigen Montagebedingungen

immer eine hinreichende Warnwirkung gegeben ist. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Rundstrahler-Warnleuchte vom Typ WL8

gemäß TL-Warnleuchten |

|

|

| |

|

|

| |

|

Montagehöhe der Warnleuchten

Montagehöhe der Warnleuchten

Diebstahl und Vandalismus stellen im

Bereich der Verkehrssicherung ein ernsthaftes Problem

dar und insbesondere Warnleuchten sind offenbar dazu

prädestiniert, sie zu zerstören oder zu entwenden. Allein

deshalb auf die Anbringung

von Warnleuchten zu

verzichten, ist jedoch im Sinne der Vorschriften unzulässig. Entsprechend behilft

man sich in der Praxis u.a. damit, die Leuchten möglichst

hoch zu montieren, damit sie nicht "im

Vorbeigehen" beschädigt oder entfernt werden können.

Tatsächlich müssen Warnleuchten aber so montiert werden,

dass sie ihre Warnwirkung auch gegenüber der jeweiligen

Verkehrsart entfalten können. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Verkehrszeichen zu niedrig,

Warnleuchte zu hoch. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Gerüststellung auf der Fahrbahn

Gerüststellung auf der Fahrbahn

Die Gerüststellung unmittelbar neben der Fahrbahn

(z.B. auf schmalen Gehwegen) bzw. direkt auf der Fahrbahn,

erfolgt in der Praxis üblicherweise ohne besondere Sicherheitsvorkehrungen

gegen einen Anprall durch Fahrzeuge. Die "Absperrung" erfolgt

meist durch direkt am Gerüst befestigte Leitbaken, ohne dass ein

zusätzlicher Sicherheitsraum zum fließenden Verkehr vorhanden

ist. Das

Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer (Unachtsamkeit, zu

dichtes Vorbeifahren usw.) führt insbesondere in Kombination

mit konstruktiven Besonderheiten

eines

Gerüstes (in den Lichtraum ragende Gerüstrohre, zu niedrig

ausgeführte Überhänge usw.), nicht selten für spektakuläre

Unfälle, bei denen Gerüste teilweise oder komplett einstürzen - im

schlimmsten Fall zusammen mit den darauf beschäftigten Personen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Immerhin besser als komplett ohne

Kennzeichnung, aber mit Blick auf den konstruktiven Überhang

(oben im Bild) dennoch unzureichend. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Ähnliche Situation auch hier:

Leitbake und Warnleuchte kennzeichnen nicht die tatsächliche

Außenkante des Gerüstes, denn der Überhang oben im Bild ist

ungesichert. Bemerkenswert ist auch der obligatorische Verweis via Zeichen

1000-12 auf den gegenüberliegenden Gehweg, obwohl ein solcher gar

nicht existiert. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Leitbaken separat aufstellen

Leitbaken separat aufstellen

Leitbaken sollen ein Gerüst im

Fahrbahnbereich nicht nur

optisch kennzeichnen, sondern indirekt auch eine

Schutzfunktion erfüllen. Zu diesem Zweck müssen sie via

Fußplatte auf der Fahrbahnoberfläche neben dem Gerüst

aufgestellt werden - und sind daher nicht direkt am

Gerüst zu befestigen.

Die Position der Leitbake(n)

bemisst sich zudem nach ggf. vorhandenen konstruktiven Überhängen, die in

den Lichtraum der Fahrbahn ragen. Im Idealfall entsteht

durch die Leitbaken ein mind. 50cm breiter

Sicherheitsraum zwischen dem Gerüst und dem fließenden

Verkehr. |

|

|

| |

|

|

| |

|

bauliche Schutzmaßnahmen - Schrammborde und temporäre

Schutzeinrichtungen

bauliche Schutzmaßnahmen - Schrammborde und temporäre

Schutzeinrichtungen

Die erforderliche Bewertung wird

insbesondere auf vielbefahrenen Straßen dazu führen,

dass neben der rein verkehrsrechtlichen Absicherung durch

Leitbaken usw. auch bauliche Maßnahmen getroffen werden,

welche Fahrzeuge auf Abwegen aufhalten bzw. umlenken. Hier

sind insbesondere Schrammborde oder temporäre

Schutzeinrichtungen zu nennen. Für die Wirksamkeit

dieser Systeme sind allerdings zahlreiche technische

Parameter zu beachten, so dass sich insbesondere der

Einsatz von temporären Schutzeinrichtungen schwierig

gestalten kann (System- bzw. Prüflänge, Wirkungsbereich

usw.). Auch im Fall von Schrammborden muss die

seitliche Verschiebung im Falle einer Kollision und daher der

notwendige Freiraum zum Gerüst beachtet werden. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Gerüststellung - Absicherung der Montagearbeiten

Gerüststellung - Absicherung der Montagearbeiten

Wie bereits in der Einführung beschrieben, muss

sowohl dem Antragsteller, als auch der genehmigenden Behörde

klar sein, dass sich ein Gerüst nicht "von selbst" auf- und

abbaut. Entsprechend ist der Platzbedarf für LKW bzw.

Kleintransporter, sowie für Kranbetrieb, Schrägaufzüge usw. zu

berücksichtigen. Auch darf es bei genauer Betrachtung nicht

dazu kommen, dass Gerüstbauteile im Luftraum über Verkehrsflächen

(insbesondere Geh- und Radwege) bewegt werden, ohne das ein

räumlicher oder technischer Schutz vor herabfallenden

Gegenständen besteht.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Typische Situation in der Praxis:

Gehweg (Radfahrer frei) vollständig blockiert, Signalgeber der LSA (rechts)

verdeckt. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Augen auf im Straßenverkehr! Die

ursprüngliche Absicherung (Leitbaken zur Sperrung des rechten

Fahrstreifens) wurde entfernt, um einen Anhänger mit

Gerüstbau-Material entgegen der Fahrtrichtung abzustellen. Der

dunkle Anhänger fügt sich wunderbar in den Schatten des Gebäudes

ein und ist dadurch vergleichsweise schlecht sichtbar. Anhänger

und Zugdeichsel blockieren zudem die Fußgängerfurt im Bereich

der LSA. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Gerüstbau = Arbeitsstelle

Gerüstbau = Arbeitsstelle

Den Verantwortlichen muss bewusst sein,

dass es sich bei der Gerüststellung um eine

eigene Arbeitsstelle im Sinne der RSA 21 handelt, die entsprechend

geplant und abgesichert werden muss. Die notwendige

Bewertung kann auch die Vollsperrung einer Straße nebst

Einrichtung einer Umleitung zur Folge haben, oder den

Betrieb einer Lichtsignalanlage erfordern. Insgesamt

können sich also deutlich umfangreichere

Sicherungsmaßnahmen ergeben, als durch das fertige Gerüst an

sich. In der Praxis wird dieser Sachverhalt in der Regel

komplett ausgeblendet, insbesondere durch die

anordnenden Behörden. Im Sinne der einschlägigen

Vorschriften darf es jedoch nicht privaten Dritten

überlassen sein, ob und in welcher Art sie die von ihnen

geschaffenen Gefahrstellen absichern. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Erkennbarkeit der Absperrung

Erkennbarkeit der Absperrung

Abschließend noch ein

Hinweis zur Funktionsfähigkeit der eingesetzten

Absperrgeräte. Es ist natürlich nicht Sinn und Zweck

einer Gerüstabsperrung, dass diese von Gerüstnetzen oder

Planen verdeckt wird. Was eigentlich selbstverständlich

sein sollte, ist in der Praxis durchaus nicht immer so

einfach wie es scheint: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Immerhin hat es die

Warnleuchte im Bildhintergrund "ins Freie" geschafft,

wobei die Montageart natürlich alles andere als sinnvoll

ist. Leitbaken sind auf Gehwegen wie beschrieben

unzulässig - nicht viel anders dürfte das Foto bei der

Verwendung von Absperrschranken bzw.

Absperrschrankengittern aussehen. Immerhin ist in diesem

Fall ein gewisser Vandalismus- bzw. Diebstahlschutz

gegeben - ob das so beabsichtigt war, ist allerdings

fraglich ;-) |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Bilder aus der Praxis

Bilder aus der Praxis

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Leitbaken dürfen gemäß RSA nicht auf

Gehwegen zum Einsatz kommen (weder vertikal, noch

horizontal). Warnband war bereits gemäß RSA 95 im Fahrbahnbereich unzulässig

(das Foto ist schon älter, aber hinsichtlich der Fehler

zeitlos) und ist u.a. auf Grund der üblicherweise falschen Verwendung

(z.B. auch bei Aufgrabungen) nicht mehr

Bestandteil der RSA 21. Rote Warnleuchten sind nur bei

einer Vollsperrung der Fahrbahn einzusetzen und

insbesondere an Leitbaken unzulässig. Das

"Baustellenschild", welches der DDR-StVO von 1964

entspricht, sollte (in der gültigen StVO-Variante)

eigentlich 30 bis 50m vor der Arbeitsstelle stehen -

natürlich separat aufgestellt und nicht an eine Leitbake

gehangen. Auch die Schilder am Gerüst sind reif für das Verkehrsmuseum. Der

geforderte "Gehwegwechsel" wird nicht

nur durch das zur Wäscheleine zusammengerollte Warnband

erschwert, sondern ist vor allem mit Blick auf die Länge

der Arbeitsstelle mehr als fragwürdig (mehr dazu

später). Hier hätte entweder ein Fußgängerschutzgang

bzw. ein Durchgangsgerüst (auf dem Gehweg), oder ein Fußgängernotweg (auf der

Fahrbahn) eingerichtet werden müssen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Für Personen mit Rollstuhl,

Rollator, Kinderwagen usw. ist der Weg an der Laterne zu

Ende. Durch die Sperrung von einigen Parkflächen zur Einrichtung

eines Notweges kann diese Situation gelöst werden. Hier

zeigt sich, wie wichtig Kontrollen durch die zuständigen

Behörden sind: Eine Laterne kann man im Rahmen der

Antragstellung bzw. Genehmigung (am Schreibtisch)

durchaus mal übersehen - wichtig ist, dass die

tatsächliche Situation in der Praxis nicht dauerhaft so bleibt, wie

sie hier fotografisch festgehalten wurde. Bezüglich der

"Absperrung" erübrigt sich jeder

Kommentar. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Absperrmaterial aus der

Schrottkiste. Die halbierte Absperrschranke ist zu hoch montiert

und trägt als Aufschrift vermutlich das Maß einer ehemaligen

Höhenbegrenzung. Wären Leitbaken auf Gehwegen zulässig und würde

man sich als Fußgänger an der Richtung der Schraffen

orientieren, müsste man direkt durchs Gerüst hindurch. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Abgesehen von der bemerkenswerten

Anbringung der oberen Leitbake (tatsächlich wäre eine

Absperrschranke in 1,00m Höhe erforderlich), handelt es sich hier

um einen Gehweg mit Freigabe für Radfahrer. Die hierfür

erforderliche Mindestbreite (2,50m, im Ausnahmefall 2,00m) ist

nicht gegeben, so dass gesonderte Maßnahmen bezüglich der

Radverkehrsführung zu treffen sind - und hiermit ist

ausdrücklich nicht die Anbringung des Zusatzzeichens "Radfahrer

absteigen" gemeint. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Der Gesamteindruck erscheint

zunächst recht ordentlich, dennoch sind die Absperrschranken zu

hoch montiert (Oberkante max. 1,00m). Wie üblich wurden

Leitbaken angebracht, obwohl diese gemäß RSA auf Gehwegen

unzulässig sind. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Bei diesem Gerüst fehlt eine

deutliche Querabsicherung durch Absperrschranken. Stattdessen

wurden unzulässigerweise Leitbaken eingesetzt, von denen die

vordere zudem das falsche Bakenblatt zeigt (linksweisend). Auf

die Anbringung von Warnleuchten wurde offensichtlich verzichtet

- dafür wird "Flatterband-Kunst" dargeboten. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

An dieser Stelle wurden gleich beide

Leitbaken falschweisend montiert - wobei es natürlich auch in

diesem Beispiel dabei bleibt, dass Leitbaken nur der

Verkehrsführung auf der Fahrbahn dienen und auf Geh- und

Radwegen unzulässig sind. Ob Kabelbinder sich als

Befestigungsmaterial für Absperrgeräte eignen, darf zudem bezweifelt

werden. Anstelle der Leitbaken sind Absperrschranken

bzw. Absperrschrankengitter als Gerüstabsperrung einzusetzen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Hier beginnen die Probleme beim

Gerüstbau selbst und entsprechend wurde dazu passend auch die

"Absicherung" ausgeführt. Das Foto spricht für sich. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

...erste künstlerische Versuche mit

Flatterband. Erforderlich wären Absperrschranken in 1,00m

Höhe bzw. Absperrschrankengitter. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

In der Gegenrichtung erfolgt die

Flatterband-Gestaltung deutlich kreativer. Natürlich fehlen auch

hier Absperrschranken bzw. Absperrschrankengitter. Die Ausrichtung der Warnleuchte ist

offenbar für die Einfahrt links im Bild gedacht, als Querabsicherung des

Gehweges ist sie folglich nur bedingt geeignet. Mit

Rundstrahler-Warnleuchten vom Typ WL8 ließen sich beide Anforderungen

gleichermaßen erfüllen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Andere Stadt, gleiches Prinzip.

Korrekt wären Absperrschranken in 1m Höhe bzw.

Absperrschrankengitter und gelbe

Warnleuchten. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Doch es geht auch ohne Flatterband:

"Querabsperrung" des Gehweges durch eine Mobiltoilette. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Durchgangsgerüst im Zuge einer

Kabelüberführung. Bewertet man die Ausrichtung der

Leitbaken für Fußgänger auf dem Gehweg, so scheint die Richtung

der Schraffen korrekt zu sein. Wenn man aber die ebenfalls erforderliche Sicherung

gegenüber der Fahrbahn hinterfragt, würden die am Bordstein

befindlichen Leitbaken das falsche Bakenblatt (linksweisend) zeigen. Zudem ist

der erforderliche Sicherheitsabstand vom Gerüst zur Fahrbahn nicht gegeben.

Hier müssten also noch zwei Leitbaken auf der Fahrbahn

unmittelbar neben der Bordsteinkante aufgestellt werden. Dies

ergibt jedoch insgesamt ein chaotisches Bild aus roten und weißen

Schraffen. Entsprechend ist im Gehwegbereich eine

Portalkennzeichnung mittels Absperrschranken vorzunehmen und der

Einsatz von Leitbaken ist auf die Fahrbahn zu beschränken. Damit

wird letztendlich auch der Maßgabe der RSA 21 entsprochen, Leitbaken nicht

auf Gehwegen einzusetzen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Bei dieser Gerüststellung wurden die

Leitbaken separat aufgestellt, was vom Grunde her korrekt ist.

Allerdings erfordert eine vollständige Querabsicherung noch eine

Absperrschranke und mindestens eine zusätzliche gelbe

Warnleuchte. Die hintere Leitbake ist zudem falschweisend

aufgestellt. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Beispiel für eine sinnfreie

Anbringung von Leitbaken und Warnleuchten in Längsrichtung. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Ansicht vom gegenüberliegenden

Gehweg. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Hier fügt sich die Absicherung sehr

gut in den Zustand des Gebäudes ein... |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Diese Absperrschranke kennen wir

bereits von einem anderen Foto. Die "Befestigung" mittels

Kabelbinder (rechts) und bloßes Auflegen auf eine Gerüstkupplung

(links) ist offenbar nur bedingt praxistauglich. Natürlich

bestand diese Situation zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits seit

mehreren Tagen, was auf die Kontrollpraxis der Verantwortlichen

(auch auf Behördenseite) schließen lässt. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Die Beschaffenheit der Lei(d)bake rundet

das Gesamtbild an dieser Seite des Gerüstes ab. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Angesichts des Zustandes der

Absperrschranke ist es

natürlich müßig, über Reflexfolien-Bauarten bzw.

Rückstrahlklassen zu philosophieren. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Durchgangsgerüst ohne ausreichenden

Sicherheitsabstand zur Fahrbahn. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Der Mindestabstand zur Fahrbahn

sollte eigentlich 50cm betragen. Ersatzweise sind daher

Leitbaken unmittelbar an der Bordsteinkante aufzustellen, welche

diesen Sicherheitsraum "künstlich" erzeugen, bzw. Fahrzeuge

räumlich vom Gerüst trennen. Je nach verbleibender

Fahrstreifenbreite kann natürlich ein Ummarkieren mittels

gelber Markierungsfolie erforderlich sein. Im Bereich des

Gehweges fehlt die erforderliche Portalkennzeichnung. Die

Holzbohlen unter den Fußspindeln sorgen auf Grund ihrer

unterschiedlichen Breite

und der mangelhaften Ausrichtung für Stolperstellen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Durchgangsgerüst mit

unzulässiger Kennzeichnung durch Leitbaken im

Gehwegbereich und zusätzlicher Stolperfalle durch

Treppenstufe. Die lichte Durchgangshöhe

beträgt weniger als 2,20m. Korrekt wären beidseitig angebrachte

Portalrahmen aus Absperrschranken wie vorstehend

beschrieben, sowie Leitbaken auf der Fahrbahn als

räumliche Trennung zur Fahrbahn (hinterer Gerüstbereich

unmittelbar am Bordstein). |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Nahezu vorbildliche Kennzeichnung

eines Durchgangsgerüstes - zumindest was den Fußgängerverkehr

betrifft. Portalkennzeichnung auf beiden Seiten sowie

Längsabsicherung sind vorhanden - allerdings fehlen

Warnleuchten. Wie beschrieben sind die Absperrschranken

zur Längsabsicherung - konstruktiv bedingt - zu hoch angebracht, da die

Durchgangsrahmen zusätzlich zum Geländeausgleich ausgespindelt

werden müssen, um die 2,20m Durchgangshöhe zu erreichen. Im

Bodenbereich sind beidseitige Tastleisten für Sehbehinderte und

Blinde erforderlich (Unterkante max. 15cm). |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Leider steht das Gerüst aber auch in

diesem Fall zu dicht an der Fahrbahn, so dass zumindest

Leitbaken erforderlich wären, um den notwendigen

Sicherheitsabstand (mind. 50cm) zu erzielen. Natürlich können in solchen

Fällen auch

Leitschwellen, Leitborde, Schrammborde usw. zum Einsatz kommen -

je nachdem, wie wirksam der Fahrbahnverkehr vom Gerüst

ferngehalten werden soll. So wie hier darf eine Gerüststellung

jedenfalls nicht erfolgen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Ein paar Tage später wurde mit der

Fertigstellung des Gerüstes noch eine "Lei(d)bake" sowie eine

Warnleuchte ergänzt. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Der notwendige Sicherheitsraum zur

Fahrbahn wird hierdurch allerdings nicht geschaffen -

stattdessen ist nun die Durchgangsbreite eingeschränkt, wenn

auch nur geringfügig. Abgesehen vom mangelhaften Zustand der

Leitbake (sowohl verbeulter Bildträger, als auch zerschrammte

Oberfläche), stimmt deren Retroreflexionsklasse (RA1) nicht mit

der des Portalrahmens (RA2) überein. Der Portalrahmen

reflektiert daher deutlich stärker, als die nachträglich

montierte Leitbake. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Schulwegsicherheit und

"Gehwegwechsel" in Theorie und

Praxis. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Gegenrichtung. Keine

Absperrschranken, keine Warnleuchten - dafür der Hinweis auf

einen geradezu absurden Gehwegwechsel unmittelbar im

Kreuzungsbereich. |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|