|

Einschlagfüße und

Einschlagpfosten

Neben der Aufstellung mittels Fußplatten bzw. Fußplattenträgern

existieren weitere Montagearten, die im Sinne der Technischen

Lieferbedingungen ebenfalls zulässig sind. So sind z.B.

Einschlagfüße insbesondere in der Verkehrssicherungsbranche weit

verbreitet und werden vor allem auf Grund des vergleichsweise

guten Handlings bei deutlich geringem Transportgewicht so oft es

geht eingesetzt. Auch für diese Einrichtungen gelten konkrete

Vorgaben zu Ausführung und Montage und die Praxis zeigt auch

hier, dass diese Vorgaben nicht hinreichend umgesetzt werden. |

|

| |

|

Feuerverzinkung statt Rost

Feuerverzinkung statt Rost

Schaut man sich Einschlagfüße in der Praxis an, so sind

diese recht oft aus unbehandeltem Stahl hergestellt

und entsprechend verrostet. Was viele

Anwender für ausreichend halten,

ist im Sinne der Technischen Lieferbedingungen

für Aufstellvorrichtungen unzulässig. Hier ist

eine ausreichende Korrosionsbeständigkeit

festgeschrieben, womit für Stahlbauteile eine

Feuerverzinkung gefordert wird (ausgenommen

Edelstahl). Der Einsatz

rostiger Einschlagfüße entspricht somit nicht den Anforderungen der ZTV-SA 97 i.V.m. den

Technischen Lieferbedingungen für

Aufstellvorrichtungen. |

|

|

|

|

|

Einschlagfüße und Einschlagpfosten

Einschlagfüße und Einschlagpfosten

Insbesondere im Bereich von Böschungen sind

Fußplatten und Fußplattenträger oft

unzweckmäßig, da eine lotrechte Aufstellung nicht möglich

ist, ohne aufwändige (teils sehr fragwürdige)

Unterbauten durchzuführen.

In vielen Fällen

sorgen derartige Lösungen für eine verminderte

Standsicherheit - die eingesetzten Brettchen und Keile

rutschen

weg und das Schild kippt seitlich um

(Foto).

Es ist jedoch auch

die Aufstellung auf losem bzw. rutschigem

Untergrund (Kies, Schotter, Wiese), welche die

Standsicherheit negativ beeinflusst. In diesem

Fall kommt neben dem Kippmoment auch noch die

Gefahr des Gleitens hinzu - insgesamt also recht

ungünstige Vorraussetzungen für eine

standsichere Aufstellung. |

|

|

|

|

Abgerutschte

Lenkungstafel - was lotrecht ist, zeigt der Leitpfosten. |

|

|

| |

|

Entsprechend sind im

Bereich von Böschungen vorzugsweise

Einschlagfüße bzw. Einschlagpfosten einzusetzen,

sofern hiermit die jeweiligen Windlasten

aufgenommen werden können.

Einschlagfüße (Begriff aus den TL) sind die klassischen "Erdanker"

bzw. "Einschlagspieße", welche über eine

entsprechende Aufnahme für Schaftrohre verfügen.

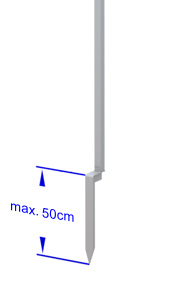

Bei Einschlagpfosten handelt es sich um

einschlagbare Schaftrohre, ausgestattet mit

Spitze und Schlagfläche am unteren Ende. Sie

sind nur in einteiliger Ausführung zulässig.

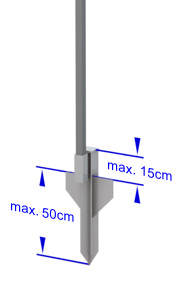

Einschlagtiefe

Einschlagtiefe

Für eine sichere Aufstellung ist

die Einschlagtiefe von Bedeutung, insbesondere

im Hinblick auf die Bodenbeschaffenheit. Die

maximal zulässige Einschlagtiefe beträgt 50cm -

dies wiederum repräsentiert in der Regel auch

die erforderliche Mindesttiefe - denn sonst ist das System

nicht ausreichend in den Boden eingebunden.

Außer Frage steht freilich, dass man auf diese

Wiese prima Kabel und Leitungen aufspüren kann -

diese allgegenwärtige Gefahr ist jedoch kein

Grund, auf ein möglichst tiefes Einschlagen zu

verzichten. Einschlagfüße dürfen zudem maximal

15cm aus dem Boden ragen - eine Festlegung, die

jedoch kaum Beachtung findet. |

|

|

|

|

Einschlagfuß |

Einschlagpfosten |

|

|

| |

|

Ausrichtung der "Flügel" (seitliche Bleche)

Ausrichtung der "Flügel" (seitliche Bleche)

Einschlagfüße verfügen je nach

Ausführung über seitliche Bleche, die

insbesondere bei Windeinwirkung die Anpresskraft

an den Boden verbessern sollen. Folglich sind

die Einschlagfüße stets so auszurichten, dass

die Bleche parallel zum Schild liegen. Werden

sie hingegen falsch ausgerichtet und liegen

somit parallel zur Windrichtung, wird nur die

schmale Seite des Einschlagfußes gegen den Boden

gepresst - folglich wackelt sich das

Verkehrszeichen langfristig locker, steht

mangels Kontrolle über Wochen schief und kippt

beim nächsten Sturm endgültig um.

Dieser Sachverhalt

ist nicht ganz unproblematisch, denn

insbesondere beim Deaktivieren (Wegdrehen) von

Verkehrszeichen wirkt die Windlast nun von einer

anderen Richtung auf den einst korrekt

ausgerichteten Einschlagfuß. Entsprechend ist

der Einsatz von Produkten ratsam, die nicht nur

über zwei, sondern über vier dieser Bleche

verfügen. Dann ist in jedem Fall der

Anpressdruck gegen den Boden gewährleistet, egal

wie das Schild ausgerichtet ist.

Natürlich sind

der Standsicherheit von Einschlagfüßen Grenzen

gesetzt, insbesondere an steilen Böschungen. Je

nach Windrichtung drückt die Aufstellvorrichtung

gegen einen ganzen Wall an Erdreich oder eben

nur gegen wenige Zentimeter. Folglich ist der

Wind an solchen Stellen in der

Lage, ein deaktiviertes Schild aus der Böschung

heraus zu drücken. |

|

|

|

|

Nachlässige

Aufstellung mit Einschlagfuß. Die Flügel

müssen im Boden verschwinden, sonst sind sie unwirksam. |

|

|

| |

|

Windstreben

Windstreben

Wie die

bisherigen Erläuterungen zeigen, haben

Einschlagfüße einige Nachteile und hier ist vor

allem der Umstand zu nennen, dass die

Standsicherheit maßgeblich vom Boden abhängig

ist, den man nun mal nicht beeinflussen kann.

Folglich versucht

man in der Praxis diese Defizite mit sog.

Windstreben zu kompensieren. Korrekt angebracht,

können dies Streben die Standsicherheit

verbessern, sie haben jedoch auch Grenzen. Dort

wo man den Einschlagfuß ohne Mühe per Hand

herausziehen kann, hat auch die Windstrebe in

der Regel keine ausreichende Verbindung zum

Boden.

Zudem ist dieses

System in erster Linie auf Druck, aber nicht auf

Zug konzipiert. Und so ist es in der Praxis

keine Seltenheit, dass derartig aufgestellte

Schilder z.B. bei Ostwind stehen bleiben und bei

Westwind samt Windstreben aus dem Boden gezogen

werden - auch hier natürlich abhängig von der

Bodenbeschaffenheit |

|

|

|

|

Verkehrszeichen mit Windstreben |

|

|

|

Unfallgefahr

Unfallgefahr

Windstreben können vor allem bei

unsachgemäßer Ausführung bzw. Anbringung zur Unfallgefahr

werden.

Im Grunde handelt es sich dann gewissermaßen um Speere oder Lanzen,

die am Boden verankert und in Richtung des

Fahrzeugführers ausgerichtet sind. Es ist daher

wichtig, die gesamte Konstruktion so aufzubauen,

dass sie im Fall einer Kollision keine

zusätzliche Gefahr darstellt. |

|

|

| |