| |

|

|

| |

|

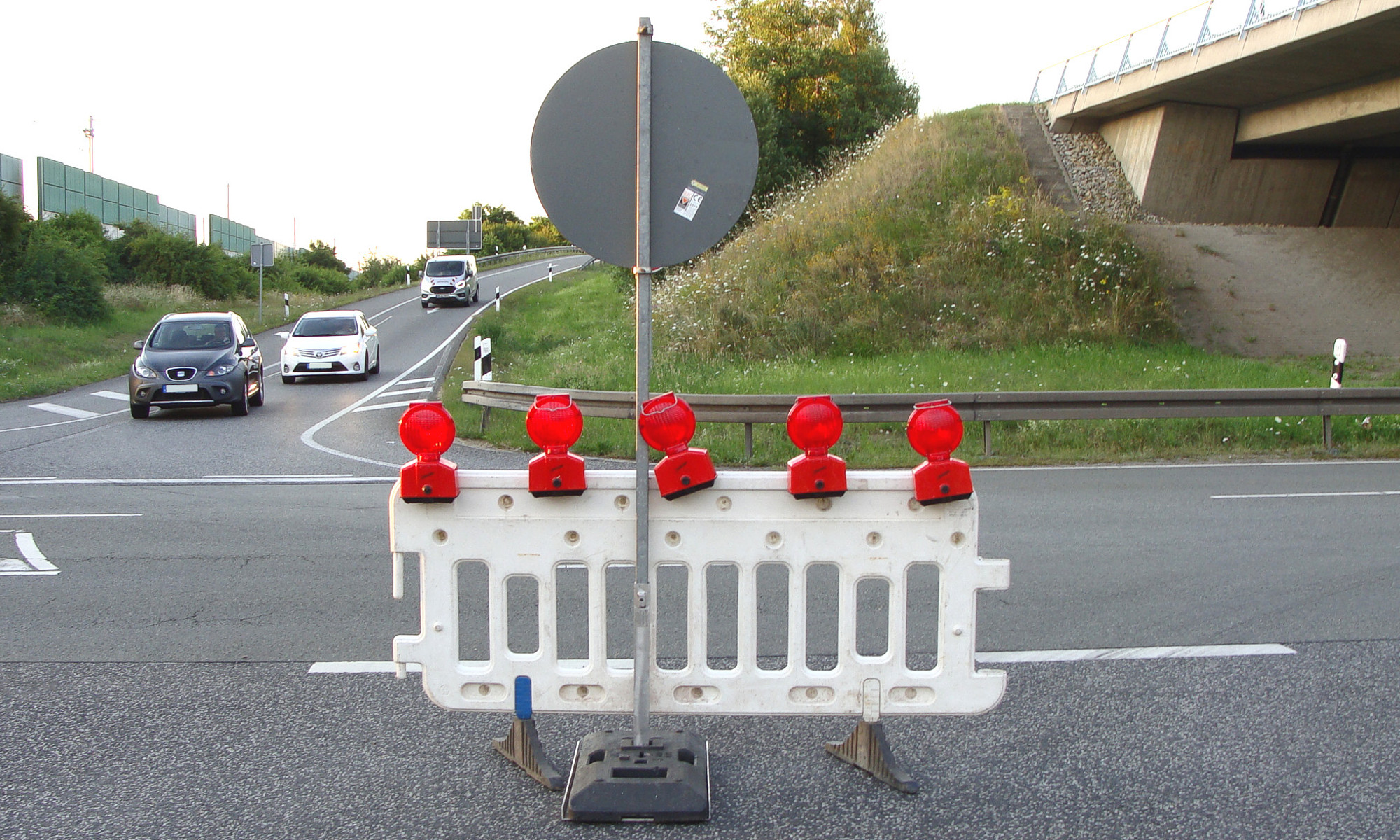

Absperrschrankengitter stellen im

Anwendungsbereich der RSA 21 ein Standardelement zur Absicherung

von Arbeitsstellen dar. Sie werden vornehmlich im innerörtlichen

Bereich eingesetzt, kommen aber praktisch an allen

Arbeitsstellen

zur Anwendung - daher auch auf Landstraßen und Autobahnen. Mit

der Einführung der Kunststoff-Absperrschrankengitter wurden die bis

dato üblichen Absperrschranken aus Stahlblech sukzessive

verdrängt. Diese werden zwar weiterhin von einigen Herstellern

angeboten, sind aber inzwischen eher ein Nischenprodukt.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

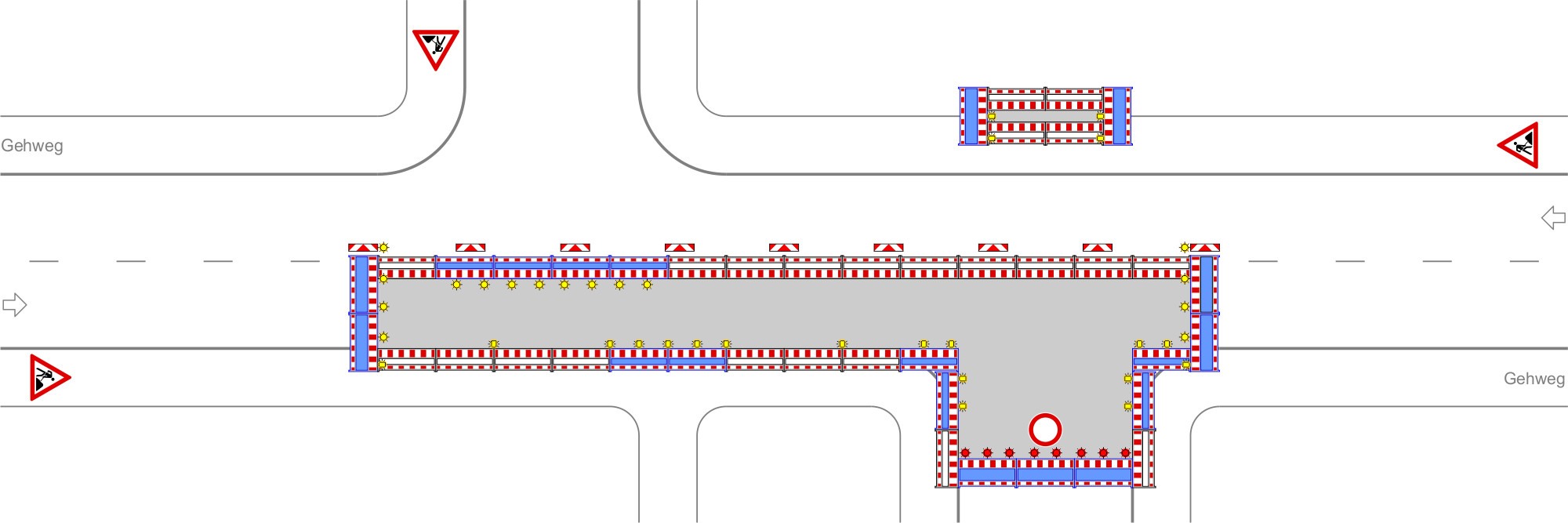

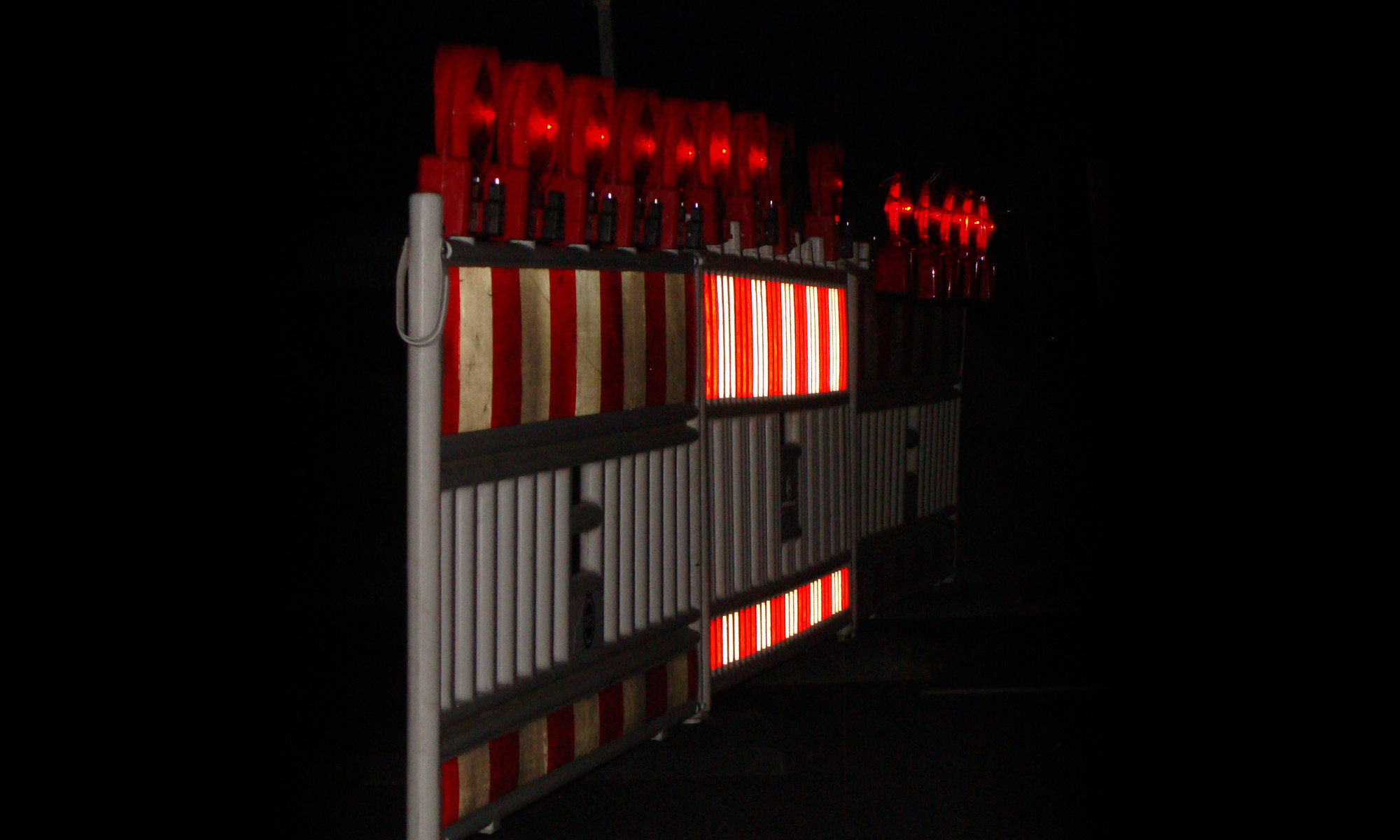

Vollständige Einzäunung des

Baufeldes einer

innerörtlichen Arbeitsstelle mit Absperrschrankengittern gemäß

RSA 21.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Wie bei allen Absperrgeräten werden

auch beim Einsatz von Absperrschrankengittern in der Praxis

viele Fehler gemacht. Die vergleichsweise einfache Handhabung

führt nicht selten zu einer recht sorglosen Montage. In sehr

vielen Fällen werden Absperrschrankengitter nicht standsicher

aufgestellt - die Schutzfunktion gegen Absturz ist dann nicht

gewährleistet. Zudem fallen diese Elemente bei Sturm recht

schnell um und stellen dann eine zusätzliche Gefahrenquelle dar.

In diesem Beitrag werden die

wichtigsten Anforderungen für einen fachgerechten Einsatz von

Absperrschrankengittern erläutert.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Bei der Aufstellung von

Absperrschrankengittern fehlt es oftmals nicht nur an Sinn und

Verstand, sondern auch einem restriktiven Eingreifen der

zuständigen Behörden.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

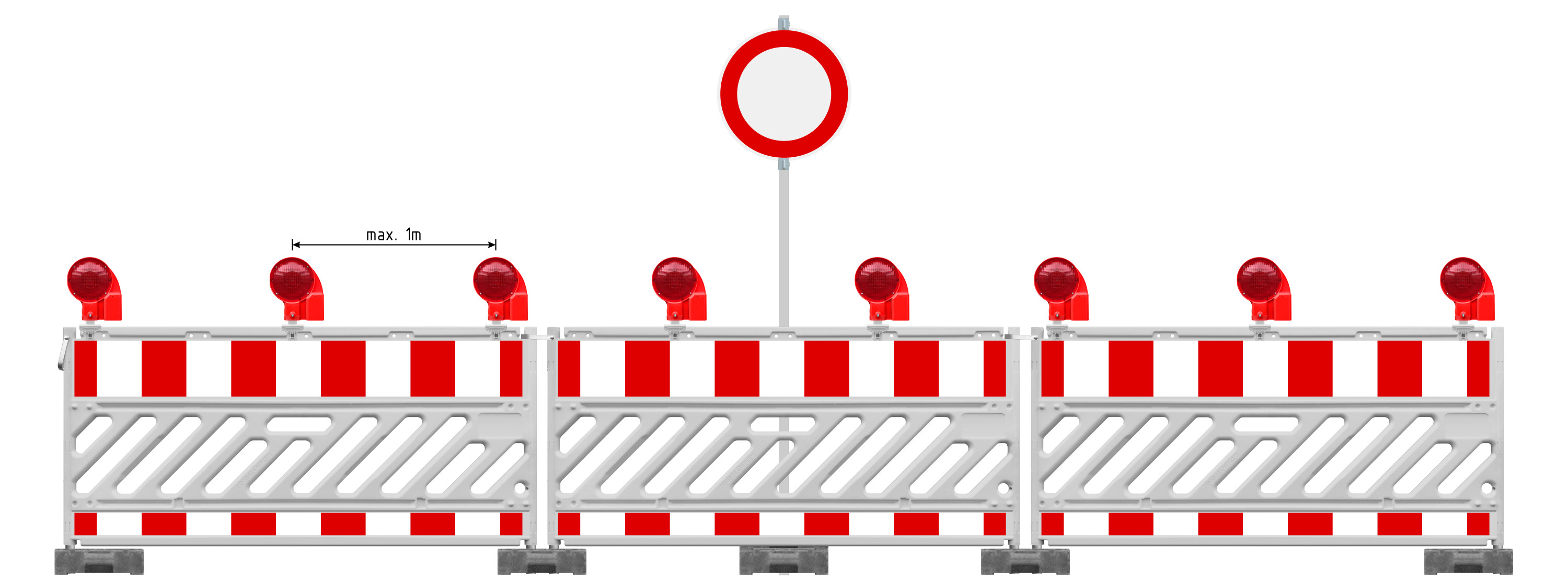

Kleine Arbeitsstelle, viele Fehler:

Keine Ankündigung durch Zeichen 123. Gehweg vollständig

blockiert ohne sichere Fußgängerführung (möglichst Weiterführung

z.B. via Grabenbrücke). Keine Anrampung im Bereich des

Bordsteins. Keine Warnleuchten an der Gehwegsperrung. Fehlende

Leitbaken zur Kennzeichnung der Vorbeifahrt auf der Fahrbahn.

Unzureichende Anzahl der Warnleuchten im Fahrbahnbereich

(Abstand max. 1m). Keines der Absperrschrankengitter entspricht

der Retroreflexionsklasse RA2. Die Anzahl der Fußplatten

(insgesamt drei) ist unzureichend, die erforderliche

Standsicherheit ist somit nicht gegeben.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

verkehrsrechtliche Bedeutung

verkehrsrechtliche Bedeutung

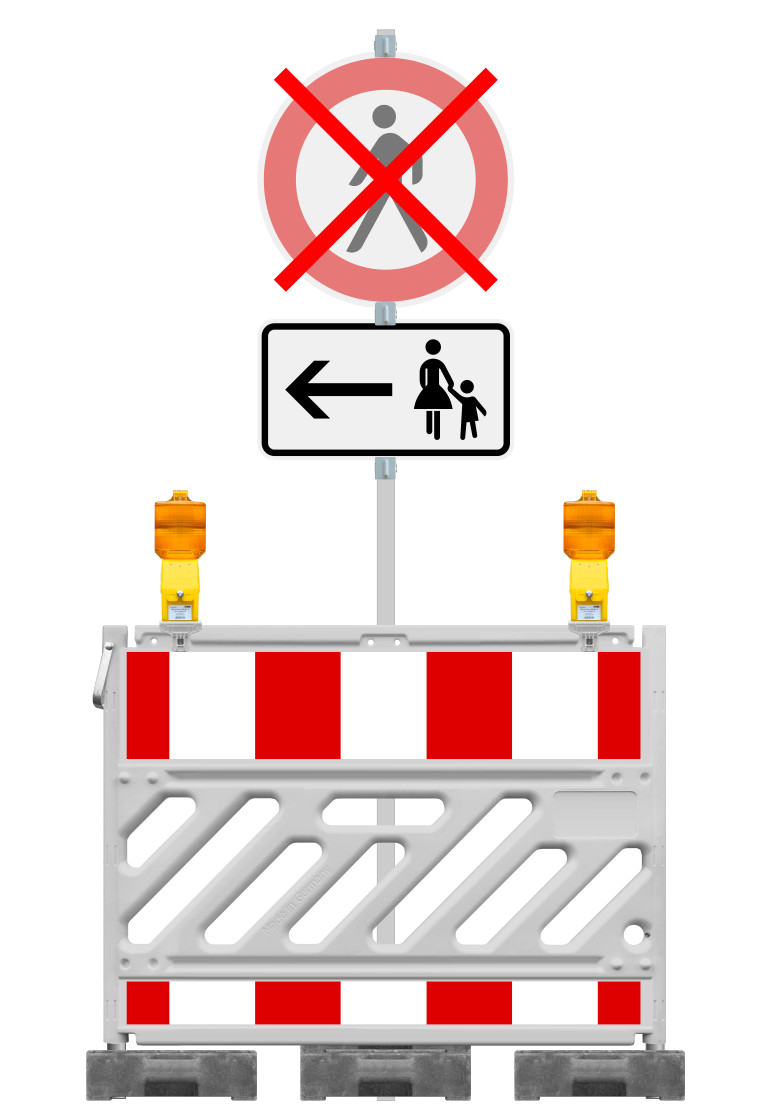

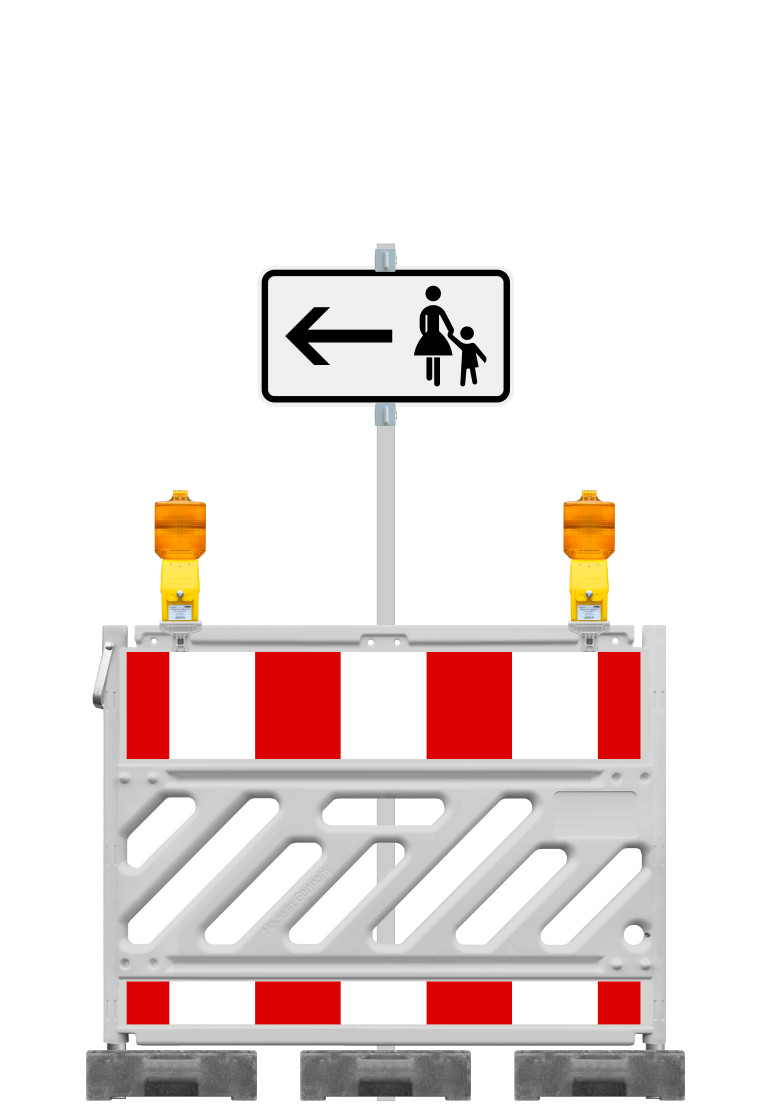

Absperrschrankengitter sind

eine Sonderform der Absperrschranke gemäß Zeichen 600 StVO. Es

sind die einzigen Absperrgeräte, mit denen ein rechtswirksames

Betretungsverbot für bestimmte Verkehrsflächen erwirkt werden

kann (§ 25 Absatz 4, Satz 2 StVO). Leitbaken und Leitkegel

verbieten hingegen nur das Befahren der so abgesperrten

Straßenfläche - für Fußgänger sind sie irrelevant. Leitbaken und

Leitkegel sind zudem von Blinden

und sehbehinderten Menschen nicht hinreichend wahrnehmbar und bilden keine

geschlossene Absperrung.

Im Gegensatz zu klassischen

Absperrschranken aus Stahlblech wird die erforderliche Blindentastleiste bei

Absperrschrankengittern automatisch "mitgeliefert", da

sie konstruktiver Bestandteil ist. Die

Blindentastleiste muss ebenfalls Rot-Weiß (gemäß Zeichen 600 StVO) gestaltet

sein, damit sie

verkehrsrechtlich anordnungsfähig ist, denn die zuständigen

Behörden dürfen den Verkehr nur durch Verkehrszeichen und

Verkehrseinrichtungen regeln und lenken (§45 Absatz 4 StVO). Die

Funktion der Blindentastleiste ließe sich theoretisch auch durch

rein konstruktive Mittel realisieren (Rohre, Bretter usw.) -

diese sind aber nicht anordnungsfähig.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

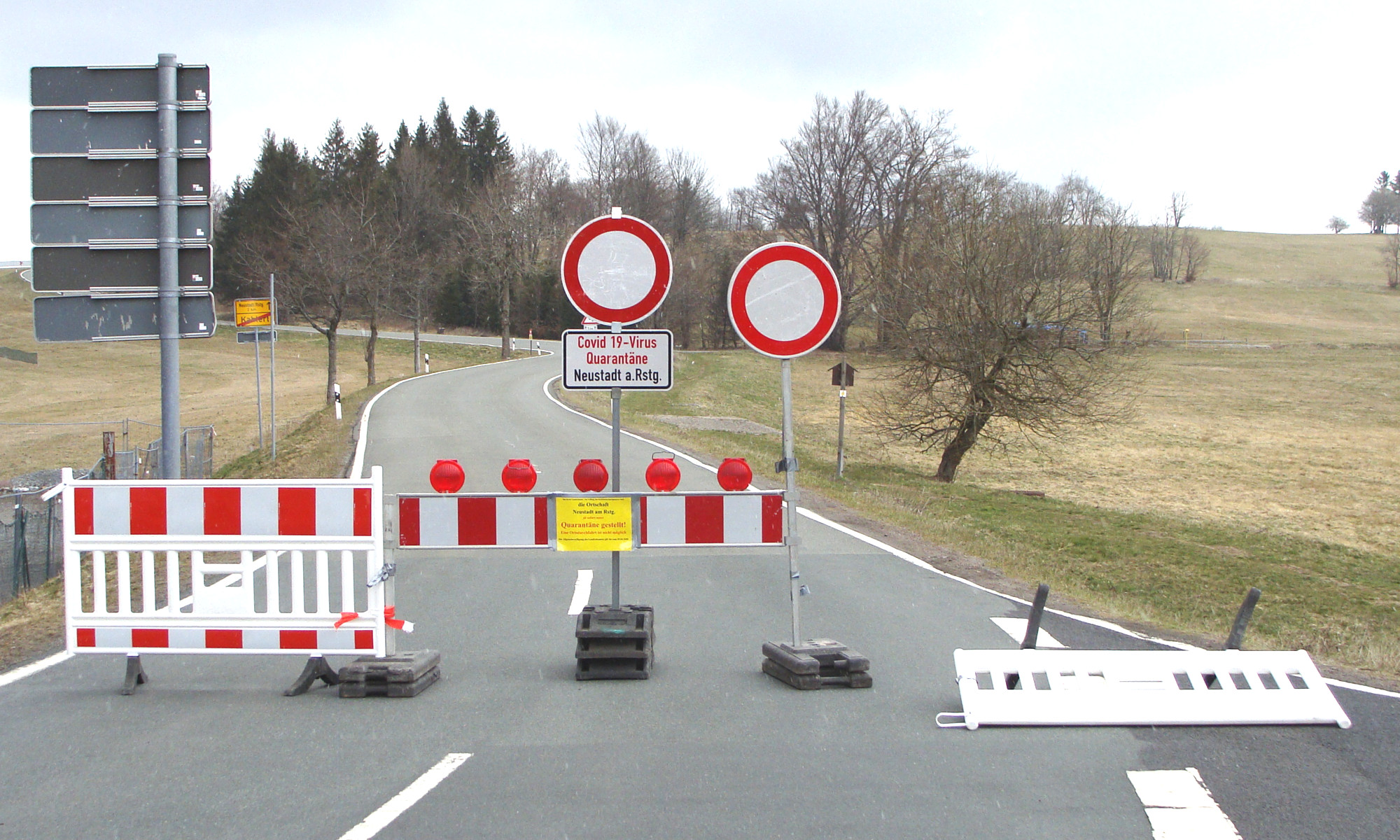

Absperrschrankengitter verbieten

nicht nur das Befahren (§ 43 Abs. 3 Satz 2 StVO),

sondern auch das Betreten der abgesperrten Straßenfläche (§ 25

Abs. 4 Satz 2 StVO).

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Bauzäune und Demogitter sind nicht

anordnungsfähig und stellen Hindernisse dar. Sie erwirken nur

eine konstruktive Absperrung, es fehlt aber an der

verkehrsrechtlichen Sicherung durch Verkehrseinrichtungen bzw.

Absperrgeräte. Anstelle der Bauzäune wären

Absperrschrankengitter notwendig und es sind im Bereich der

Fahrbahn Leitbaken als Längsabsperrung erforderlich. Zudem wäre

ein Fußgängernotweg auf der Fahrbahn notwendig und auch

problemlos realisierbar.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

konstruktive Anforderungen

konstruktive Anforderungen

Bei Absperrschrankengittern

handelt es sich um feste Konstruktionen aus Kunststoff oder

Stahl, bestehend aus einer 25cm hohen Absperrschranke im oberen

Teil und einer 10cm hohen Absperrschranke als Blindentastleiste

im unteren Teil. Die Oberkante der 25cm hohen Absperrschranke

befindet sich in 1m Höhe, die konstruktive Unterkante der

Tastleiste darf maximal 15cm von der Aufstellfläche entfernt

sein. Der Zwischenraum zwischen den beiden Absperrschranken ist

gitterartig verschlossen, so das insbesondere für Kinder ein Durchklettern

oder ein Sturz durch die Absperrung nicht möglich

ist. Bei klassischen Absperrschranken fehlt diese Funktion.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Zulassung / TL-Prüfung

Zulassung / TL-Prüfung

Obwohl Absperrschrankengitter

schon sehr lange im Markt etabliert sind, gibt es

bislang immer noch keine eigenen Technischen Lieferbedingungen für diese

Elemente. Die Hersteller bieten zwar "TL-Absturzsicherungen" an,

diese wurden aber

in Ermangelung von entsprechenden Prüfvorschriften lediglich einer Prüfung nach TL-Absperrschranken 97 unterzogen. Da

deren

Anforderungen nicht vollumfänglich auf die konstruktiven

Besonderheiten von Absperrschrankengittern passen, da sie nur

die klassischen Blech-Absperrschranken berücksichtigen, haben die Hersteller

auch nur die Kriterien geprüft, die auf ihre Produkte

zutrafen. Weitere Anforderungen der TL-Absperrschranken 97 blieben

dabei unberücksichtigt.

Absperrschrankengitter sind entgegen der Werbeaussagen also nur

bedingt "geprüft und zugelassen".

Insofern muss die korrekte Bezeichnung eigentlich

"geprüft in

Anlehnung an TL-Absperrschranken 97" lauten. Gemäß

der TL-Absperrschranken 97 sind z.B. die Rückseiten von

Absperrschranken in der Farbe Grau zu lackieren oder

einzufärben. Konstruktive Teile, wie Rahmen, sollen ebenfalls

grau (verzinkt gilt als Grau) sein. Entsprechend dürften

Absperrschrankengitter weder farbig, noch Weiß sein, sondern

ausschließlich Grau.

Die in diesem Zusammenhang auf den

Produkten befindlichen Prüfnummern stehen übrigens nicht in Zusammenhang mit einer BASt-Prüfung,

wie man sie von TL-Leitbaken, TL-Leitkegeln oder TL-Warnleuchten

kennt. Es handelt sich um frei ausgedachte Prüfnummern, welche

die Hersteller auf Grundlage der Prüfung gemäß TL-Absperrschranken

97 selbst vergeben. Das die Zusammensetzung der Prüfnummer oft der

einer "echten" BASt-Prüfung ähnelt ist natürlich kein Zufall,

sondern folgt den Regeln des Marketings.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Bei der Kennzeichnung auf

Absperrschrankengittern handelt es sich nicht um

BASt-Prüfnummern, sondern um individuelle Prüfnummern der

jeweiligen Hersteller

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Zulässigkeit verschiedener Grundfarben

Zulässigkeit verschiedener Grundfarben

Seit dem Kunststoff-Absperrschrankengitter

eingesetzt werden, ergeben sich in der Praxis immer wieder Probleme mit

farbigen Varianten. Absperrschrankengitter werden nicht nur in

Weiß und Grau sondern in allen Farben angeboten und die Kunden

greifen diese individuellen Gestaltungsmöglichkeiten gern auf.

Wie beschrieben dürften gemäß TL-Absperrschranken geprüfte

Absperrschrankengitter ausschließlich Grau gestaltet

sein. In der seit Jahren geplanten TL-Vorgaben soll das Thema

"nur Weiß oder Grau" dem Vernehmen nach weiterhin aufgegriffen

werden. Ob es am Ende so kommt, ist vor allem mit Blick auf die

RSA 21 zu bezweifeln.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Spielzeugland, Kindergarten, oder

amtliche Verkehrssicherung? Beim Einsatz bunter

Absperrschrankengitter tritt das Verkehrszeichenbild in den

Hintergrund.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

In den Entwürfen zu den RSA 21 war

lange Zeit die Formulierung "Rahmen und Gitter sind grau oder

weiß" enthalten. Davon hat man sich in der endgültigen

Fassung verabschiedet. Stattdessen gilt jetzt: "Rahmen und

Gitter dürfen die Erkennbarkeit des Verkehrszeichenbildes nicht

beeinträchtigen." Diese Formulierung folgt dem

allgemein weichgespülten Konzept der RSA 21 ("sollte"

statt "sind, ist, muss, darf nicht") und sorgt

hinsichtlich der Umsetzbarkeit für Probleme. Die Entscheidung, wann Rahmen und

Gitter die Erkennbarkeit des Verkehrszeichenbildes

beeinträchtigen, liegt letztendlich bei der anordnenden Behörde.

Die Frage ist allerdings, auf welcher Grundlage die Behörde den Einsatz von farbigen Absperrschrankengittern

verbieten will - selbst wenn die Erkennbarkeit des

Verkehrszeichenbildes vermeintlich beeinträchtigt ist. Denn eine

verlässliche Definition besteht hierzu schlichtweg nicht.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Wenn z.B. eine rote Grundfarbe das

Verkehrszeichenbild beeinträchtigt, dann würde dies auch für eine weiße

Variante gelten. Im Falle eines roten

Absperrschrankengitters verlieren die roten Streifen des

Verkehrszeichenbildes an Bedeutung, im Falle eines weißen

Absperrschrankengitters folglich die weißen Streifen. Eine wirklich

eindeutige Erkennbarkeit beider Farben ist eigentlich nur dann gegeben, wenn die

Grundkörper von Absperrschrankengittern grau sind.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Welche Grundfarbe das

eigentliche Verkehrszeichenbild beeinträchtigt, ist nicht

einfach zu bewerten. Problematisch wird der Sachverhalt, wenn

mehrere Grundfarben innerhalb einer Absperrung kombiniert werden.

Dadurch entsteht ein sehr unruhiges bzw. unübersichtliches

Gesamtbild. Was in jedem Fall klar sein muss: Verkehrsrechtlich

gesehen steht allein das Zeichen 600 im Vordergrund. Die

Grundfarbe von Rahmen und Gittern muss eigentlich dahinter

zurückstehen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Letztendlich ist angesichts solcher

"Lösungen" festzustellen, dass es in der Praxis tatsächlich ganz

andere Probleme gibt, als die Grundfarbe von

Absperrschrankengittern. Die zuständigen Behörden sollten in

erster Linie gegen derartige Verfehlungen konsequent vorgehen

und die Einhaltung der zahlreichen weiteren Vorgaben einfordern.

Dies betrifft insbesondere eine lückenlose und standsichere

Aufstellung. Erst wenn die eigentliche (Schutz-) Funktion der

Absperrschrankengitter gegeben ist, sollte man sich Gedanken

über die Zulässigkeit der Grundfarbe machen, denn

diese ist in der Praxis wahrlich das geringste Übel.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Erkennbarkeit der Rückseite

Erkennbarkeit der Rückseite

Eine Argumentation

insbesondere für gelbe Absperrschrankengitter besteht darin,

dass diese Farbe besonders bei Dunkelheit gut sichtbar sei, was

vermeintlich vor allem bei der Rückseite eine Rolle spielen

würde. In

diesem Zusammenhang wird dann auch die Zulässigkeit grauer

Absperrschrankengitter ausdrücklich verneint, da deren Rückseite bei

Dunkelheit sehr schlecht erkennbar ist. Letzteres ist auch

tatsächlich der Fall.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Grundsätzlich muss in dieser Sache

aber klar sein, dass die Farbe der Rückseite von

Absperrschrankengittern anordnungsrechtlich keine Rolle spielt.

Nicht der Grundkörper bzw. die Grundfarbe von

Absperrschrankengittern wird angeordnet, sondern die darauf

befindliche Absperrschranke (Zeichen 600 StVO). Überall wo es auf die Erkennbarkeit der Rückseite ankommt, ist

eigentlich eine Kennzeichnung durch Verkehrseinrichtungen bzw.

Absperrgeräte notwendig. Absperrschrankengitter müssen in

solchen Fällen auch auf der Rückseite mit dem Bild der

Absperrschranke gekennzeichnet sein, oder es sind z.B. Leitbaken

anzuordnen, welche die Rückseite und damit das Hindernis

kennzeichnen. Im Übrigen verlieren auch helle Farben bei

Dunkelheit ihre Wirkung. Natürlich wird z.B. Weiß, Gelb oder

Orange besser erkennbar sein als Grau, Blau oder Grün - allein

dies ist aber keine Grundlage für die gezielte Anwendung oder

das Verbot einer bestimmten Farbe.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Retroreflexionsklasse RA 2

Retroreflexionsklasse RA 2

"In Längsrichtung genügt RA 1" - dies ist wohl eine der

wenigen Anforderungen der

RSA 21, die alle Anwender bereits verinnerlicht haben. Wenn

irgendwo gespart werden kann, dann wissen das auch diejenigen,

die es mit RSA-konformer Absicherung sonst nicht so genau

nehmen. In der

Praxis passiert jetzt natürlich genau das, was zu erwarten war: Werden

Absperrschrankengitter verschiedener Retroreflexionsklassen

innerhalb einer Arbeitsstelle eingesetzt, so hält der

ursprüngliche Zustand (differenziert nach Quer- und

Längsabsperrung) bestenfalls einen Tag an. Danach werden die

Elemente durch das Baustellenpersonal beliebig ausgetauscht. Das

Konzept der RSA 21, wonach Querabsperrungen in RA 2 auszuführen sind, geht

dann nicht mehr auf. Beim Abbau landen

die unterschiedlichen Elemente dann gemeinsam durchmischt auf einer

Palette, wandern so ins Lager und werden bei der nächsten

Arbeitsstelle wieder genauso konzeptlos verteilt.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

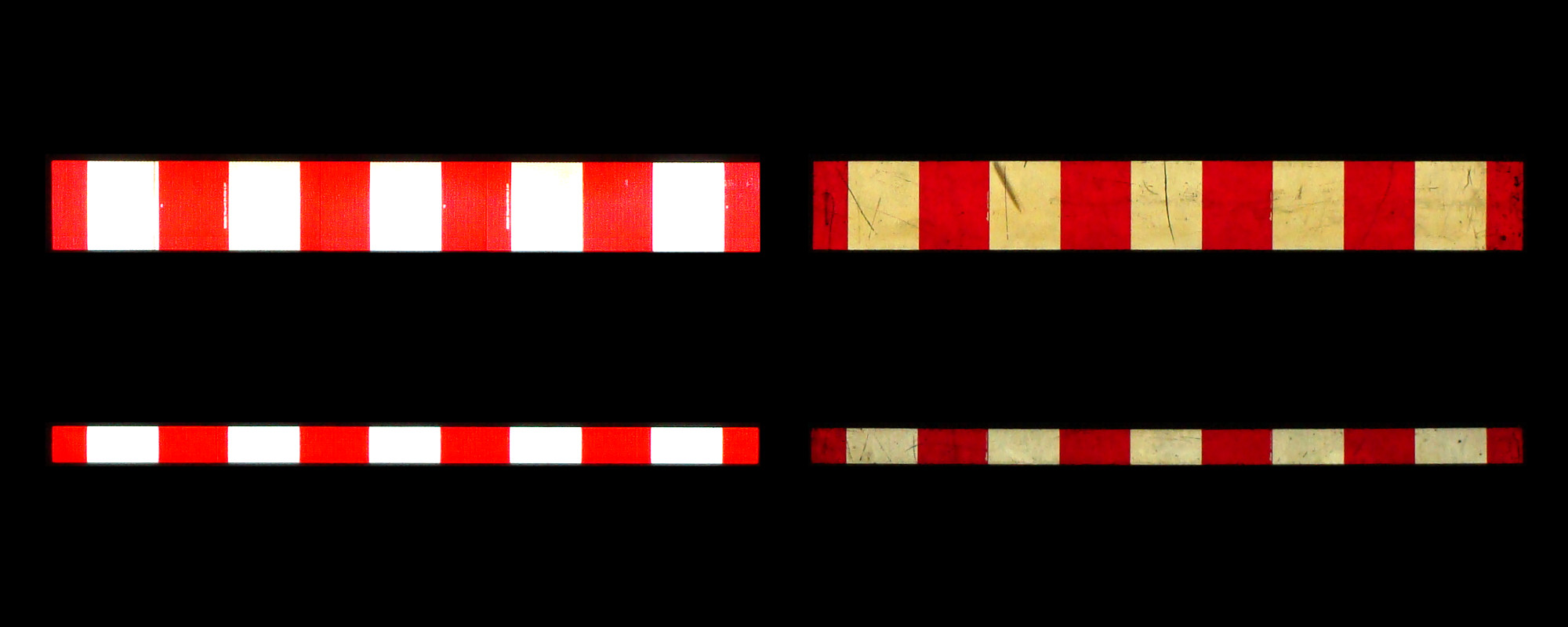

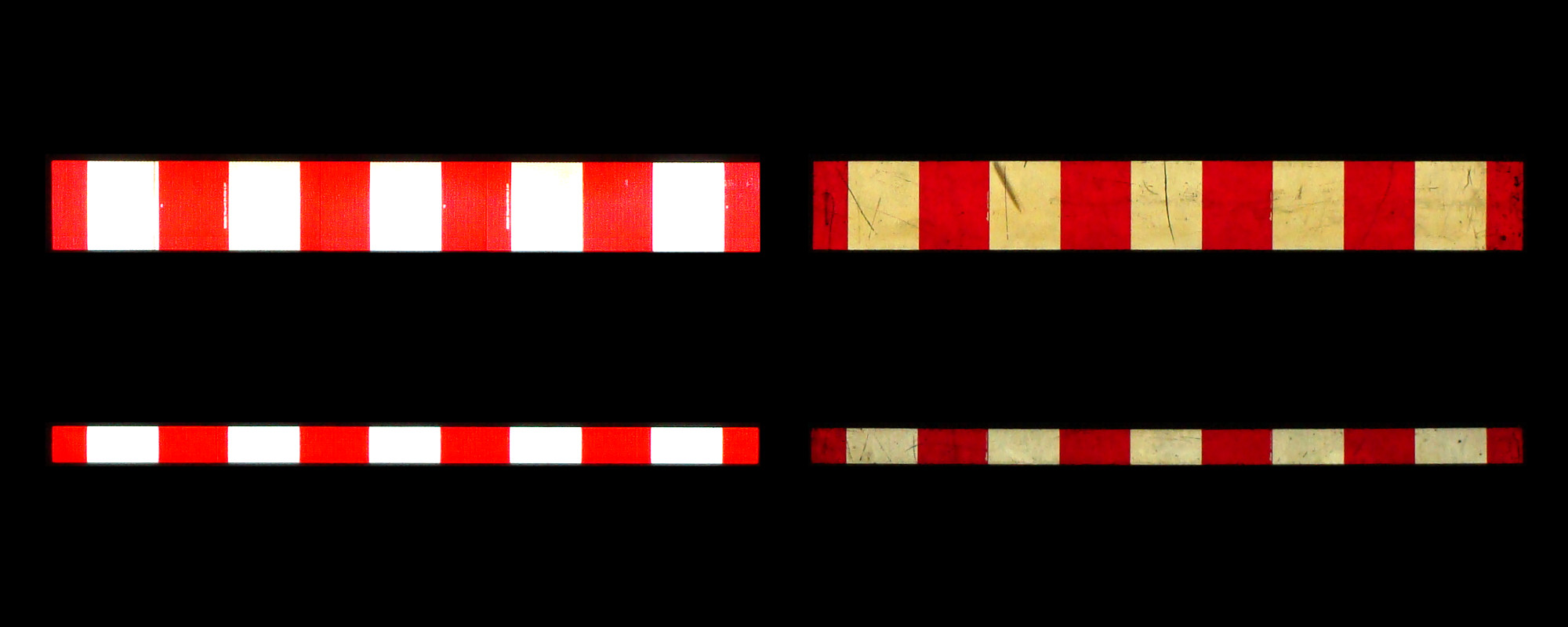

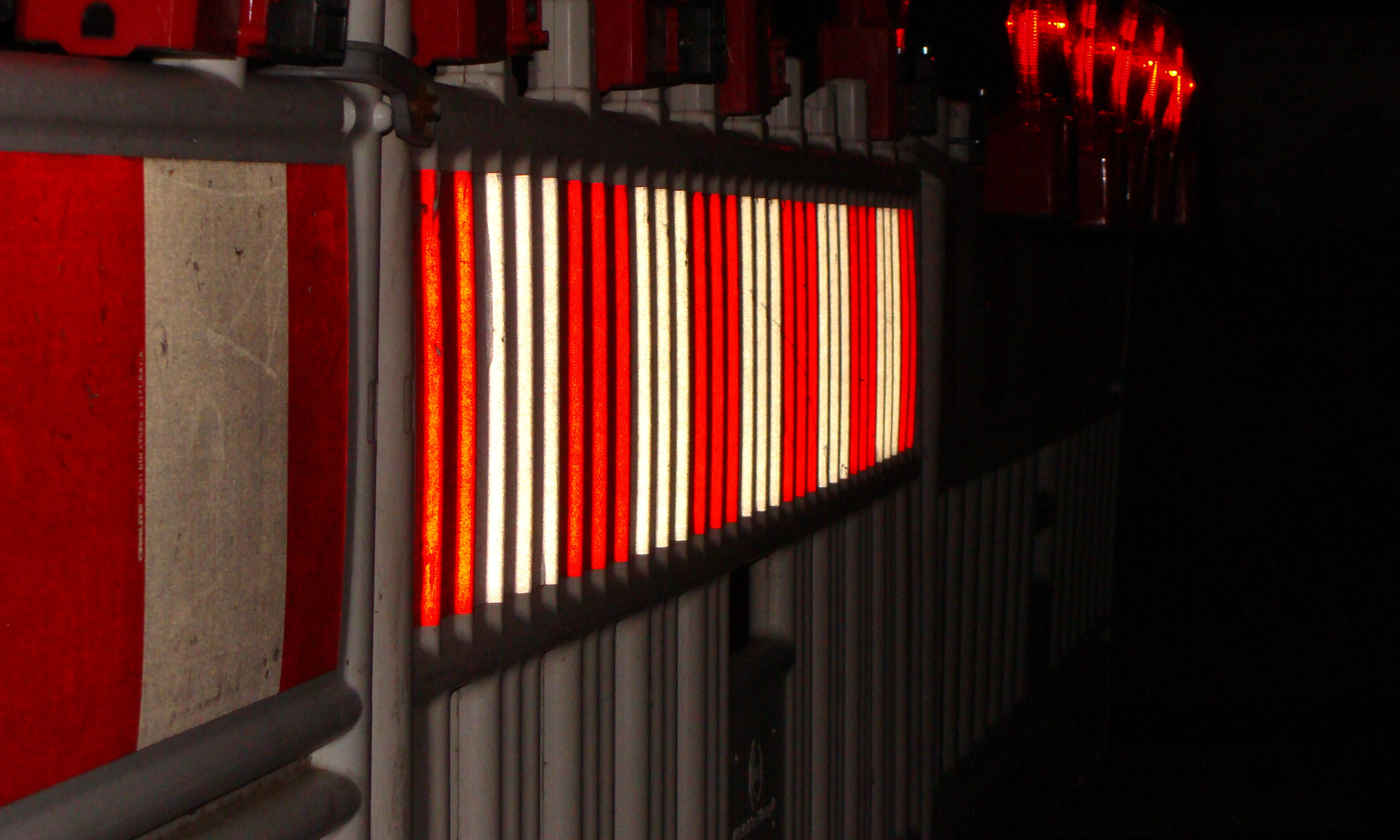

Absperrschrankengitter der Klasse RA

2 Aufbau C (links) und RA 1 Aufbau A (rechts). Aufnahme mit

Blitzlicht.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Natürlich ist die Regelung zur

Klasse RA 1 in Längsrichtung formell korrekt, denn jede

Reflexfolie verliert in dieser Richtung ihre Wirkung. Ob eine

Folie RA 1 oder RA 2 auf Grund des flachen Winkels nicht

reflektiert, macht im Ergebnis keinen Unterschied - die

notwendige Retroreflexion ist in beiden Fällen nicht gegeben. Allerdings

sind viele Längsabsperrungen tatsächlich auch immer

gleichzeitig Querabsperrungen, insbesondere vom gegenüberliegenden Gehweg aus

betrachtet und auch im Bereich von Kreuzungen oder Einmündungen.

Hier eine klare Differenzierung vorzunehmen, wird dem

typischen Baustellenalltag aber keinesfalls gerecht.

Insofern sollte zumindest bei der

Neuanschaffung von Absperrschrankengittern ausschließlich auf

die Klasse RA 2 gesetzt werden, um dem ausführenden Personal

die Möglichkeit zur Falschanwendung zu nehmen. Es ist

schlichtweg irrig zu Glauben, dass das Baustellenpersonal die

Differenzierung nach RA 1 und RA 2 überhaupt vornimmt (bei

Ersteinrichtung der Arbeitsstelle), geschweige denn, dass

arbeitstäglich auf die korrekte Anwendung der unterschiedlichen

Elemente geachtet wird:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Vollkommen konzeptloser Einsatz

verschiedener Absperrschrankengitter in den Grundfarben Grün und

Weiß sowie den Retroreflexionsklassen RA1 und RA2 innerhalb

derselben Längsabsperrung. Ein Element wurde sogar verkehrt

herum aufgestellt - Hauptsache das Baufeld ist irgendwie "zu".

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Nicht einmal dem Personal von

Verkehrssicherungsfirmen gelingt eine sortenreine Anwendung,

zumal hier allein laufende Meter zählen. Wenn z.B. 200 Elemente

für eine Arbeitsstelle benötigt werden, das Lager aber nur noch

20 Absperrschrankengitter der Klasse RA 2 vorhält, dann werden

eben die restlichen 180 Gitter in der Ausführung RA 1

aufgeladen. Oder eine Längsabsperrung, die mit Gittern der

Klasse RA 1 begonnen wurde, wird ab einem bestimmten Punkt mit

Gittern der Klasse RA 2 fortgeführt. Das ist ganz einfach so.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

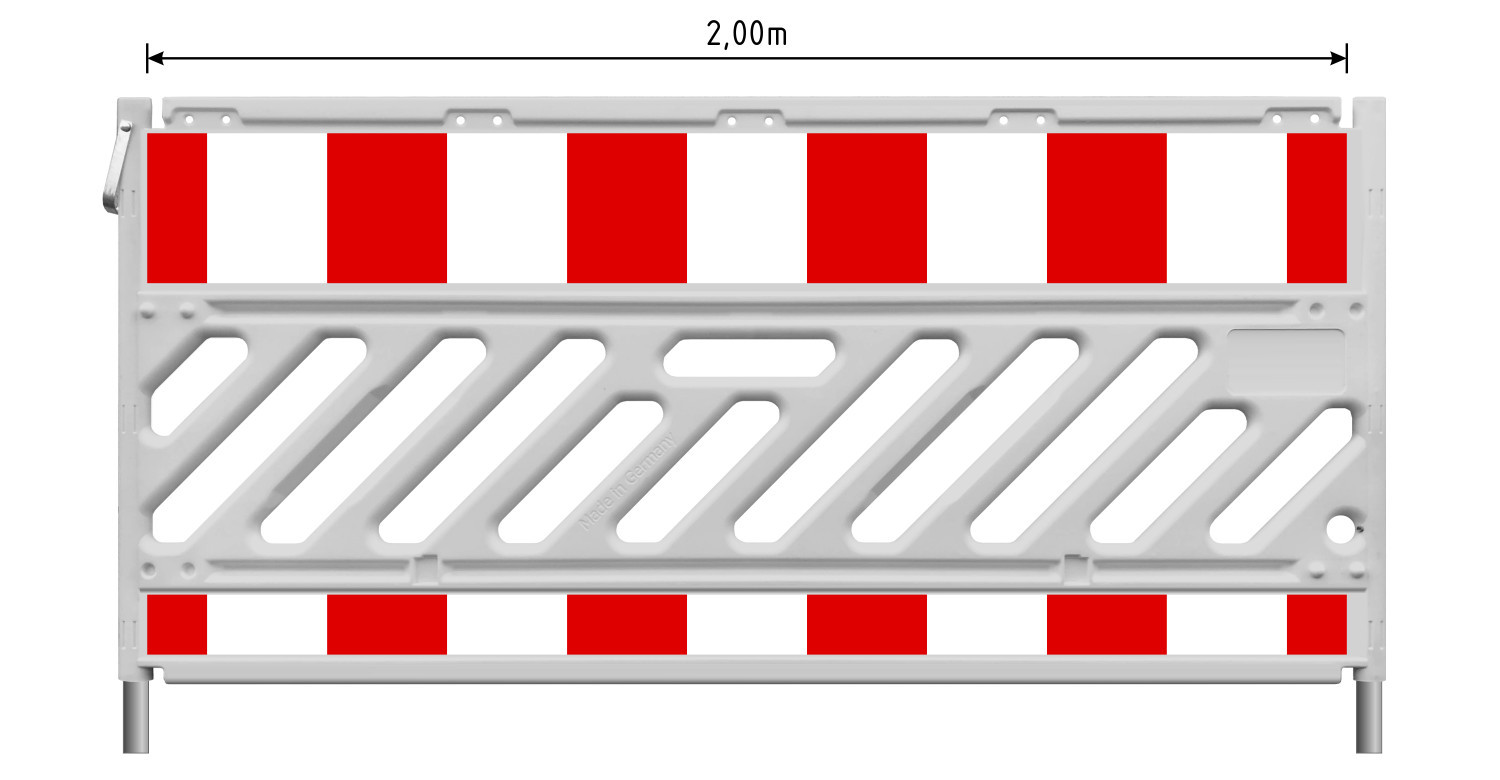

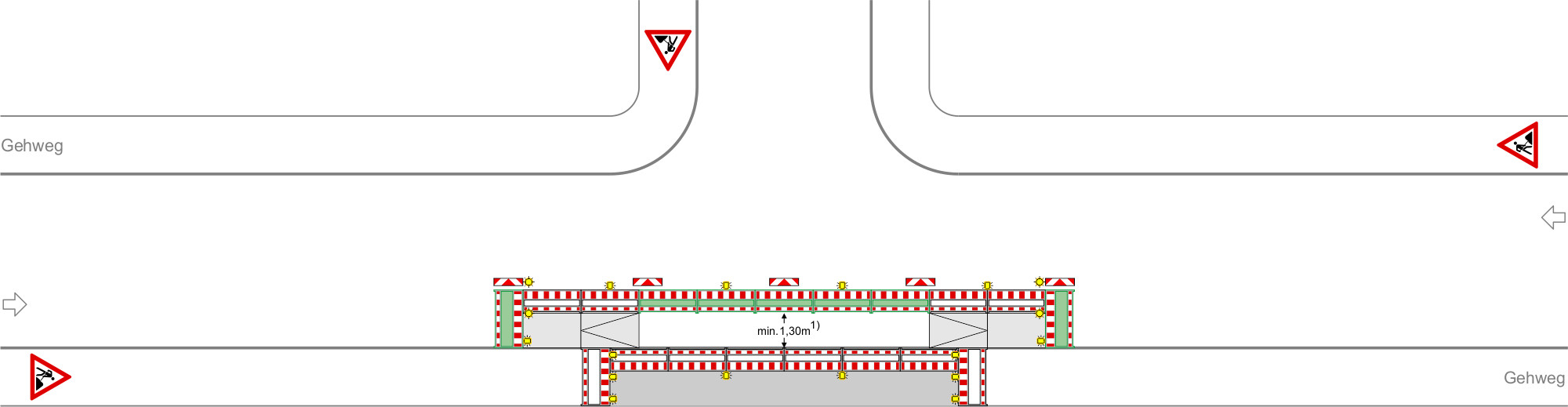

Beispiel für die Anwendung

verschiedener Absperrschrankengitter. Die blau markierten

Elemente dienen der Querabsperrung und sind deshalb in der

Retroreflexionsklasse RA 2 auszuführen. Bei allen anderen

Elementen handelt es sich um Längsabsperrungen - hier würde

gemäß RSA 21 die Klasse RA 1 genügen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Interessant ist in diesem

Zusammenhang die etwas spitzfindige Frage, ob

Absperrschrankengitter in Längsrichtung auch als Querabsperrung

gegenüber den jeweiligen Gehwegen wirksam sind, schließlich

sollen sie Fußgängern das Queren der Fahrbahn bzw. das Betreten

des Arbeitsbereiches verbieten. In dieser Funktion würde es sich

genau genommen um Querabsperrungen handeln, die demzufolge

ebenfalls in der Klasse RA 2 ausgeführt werden müssen.

In jedem Fall muss insbesondere den

Anwendern klar sein, dass die Formulierung der RSA 21 "Bei

Absperrschranken oder Absperrschrankengittern in der

Längsabsperrung genügt RA 1" nur eine mögliche Option

darstellt, die aber insbesondere vertragsrechtlich nicht

zwingend genutzt werden muss. Sind ausschließlich Absperrgeräte

der Klasse RA 2 im LV ausgeschrieben, so sind auch

Absperrschrankengitter in der Längsrichtung in dieser

Retroreflexionsklasse auszuführen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Absperrschrankengitter mit Wellenprofil / Reflex-Lamellen

Absperrschrankengitter mit Wellenprofil / Reflex-Lamellen

Der Einsatz von

Absperrschrankengittern anstelle von konventionellen Bauzäunen

oder Absperrschranken, wurde insbesondere durch ein bekanntes

Verkehrssicherungsunternehmen etabliert. Die überwiegend

positiven Eigenschaften dieser Elemente führten letztendlich

dazu, dass sie auch an Stellen eingesetzt wurden, an denen

bislang ausschließlich Leitbaken zur Absicherung üblich waren.

In diesem Zusammenhang zeigte sich jedoch, dass

Absperrschrankengitter, die in einem sehr flachen Winkel bzw. längs

zur Fahrtrichtung aufgestellt sind, nur noch eine geringfügige

bis gar keine Retroreflexion aufweisen. Entsprechend sind weiterhin Leitbaken

zur Kennzeichnung in Längsrichtung bzw. zur Gestaltung von

Verschwenkungen erforderlich.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Dieser Problematik begegnete man

durch die Entwicklung einer wellen- bzw. lamellenartigen

Oberflächengestaltung der Absperrschrankengitter, die bereits

bei Schutzplanken-Reflektoren und Fahrbahnmarkierungen üblich

ist. Die darauf

aufgeklebte Reflexfolie (RA 1) wird im Bereich jeder Lamelle

weitestgehend frontal vom Scheinwerferlicht getroffen und

reflektiert es zum Fahrzeugführer zurück. Die Retroreflexion ist

dadurch in einem Winkel von etwa 160° gegeben – konventionelle

Absperrschrankengitter decken einen solchen Bereich hingegen

nicht ab. Das neue Konzept, welches bislang nur durch einen

Hersteller angeboten wird, verspricht laut Produktbeschreibung

eine „gleisartige Verkehrsführung“ - und in der Tat sind die

Unterschiede zu den konventionellen Varianten beachtlich:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Das Foto zeigt drei

Absperrschrankengitter neben- bzw. hintereinander, alle beklebt

mit Folie RA 1 Aufbau A (ehem. Typ I). Beim mittleren Element

handelt es sich um eine Ausführung mit „Reflex-Lamellen“. Wie

sich zeigt, ist es aus dieser Blickrichtung (Foto mit

Blitzlicht) noch deutlich erkennbar. Das vordere Element

reflektiert auf Grund des flachen Winkels wesentlich schlechter

trotz geringerer Entfernung zur Kamera, das letzte Element erkennt man nur

noch an den Warnleuchten.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Auf Grund der Lamellen wird das

Licht auch bei einem flachen Winkel zurück zur Lichtquelle

reflektiert. Deutlich erkennbar sind auch die dunklen "Talbereiche"

zwischen den erhabenen Wellen. Hier liegt die Reflexfolie flach

auf der Oberfläche des Absperrschrankengitters auf - daher so,

wie im Falle einer konventionellen Variante. Eine

Retroreflexion ist in diesen Bereichen nicht gegeben.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Detailansicht der Reflex-Lamellen

bei Tageslicht.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Nun gibt es aber - wie bei vielen

Innovationen - auch eine Schattenseite und die ist in

diesem Fall immer dann gegeben, wenn der Faktor Mensch ins Spiel

kommt. Als Ergebnis, der nunmehr fast zur Perfektion

weiterentwickelten Kunststoff-Absperrschrankengitter, bestünde

eigentlich die Notwendigkeit, alle bisherigen Versionen gegen

Ausführungen mit „Reflex-Lamellen“ auszutauschen. Dies wird

insbesondere aus ökonomischen Gründen natürlich nicht passieren

– auch nicht bei dem Verkehrssicherungsunternehmen, welches die

Neuentwicklung maßgeblich auf den Weg gebracht hat.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Entsprechend sieht man inzwischen

zahlreiche Absicherungen, bei denen konventionelle

Absperrschrankengitter und solche mit Reflex-Lamellen

gewissermaßen nach dem Zufallsprinzip zum Einsatz kommen –

sowohl in der Längsabsicherung, als auch bei Querabsperrungen.

Sicherlich handelt es sich hierbei zunächst um ein „kosmetisches

Problem“, denn in erste Linie sollen Absperrschrankengitter

dafür sorgen, dass z.B. das Baufeld und insbesondere

Aufgrabungen lückenlos umzäunt sind und das Absturzgefahren

beseitigt werden.

Dennoch wird hier ein tatsächlich sehr

wirksames Konzept, allein durch eine fehlerhafte bzw. sorglose

Handhabung in seiner Wirkung beeinträchtigt, denn bei Dunkelheit

weist die „gleisartige Verkehrsführung“ im Ergebnis hin und

wieder Lücken auf. Daher sollte bei allen Beteiligten der

Anspruch vorhanden sein, eine Verkehrsführung diesbezüglich

sortenrein auszuführen, damit der beworbene Sicherheitsgewinn

auch eintritt.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Die „gleisartige Verkehrsführung“

kann allerdings auch zum Problem werden, wenn z.B. im Zuge einer

Einbahnstraßen-Regelung die Einfahrt für eine Verkehrsrichtung

via Zeichen 267 verboten ist (linke Bildhälfte). Absperrschrankengitter mit

„Reflex-Lamellen“ funktionieren nämlich in beide Richtungen und

weisen daher (als Längsabsperrung eingesetzt) auch in beide

Richtungen eine „gleisartige“ Fahrgasse aus, obwohl das bei der

gesperrten Fahrtrichtung einer Einbahnstraße (Zeichen 267)

eigentlich nicht der Fall sein sollte.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Absperrschrankengitter mit

Wellenprofil spielen anordnungsrechtlich keine Rolle. Es besteht

für die zuständige Behörde keine Möglichkeit, solche Elemente

gezielt anzuordnen, da hierzu schlichtweg die Rechtsgrundlage

fehlt. Selbst für den Fall, dass ein Unternehmen ausschließlich

Absperrschrankengitter mit Wellenprofil einsetzt, kann auf die

in der Längsabsperrung notwendigen Leitbaken

(Fahrbahn) nicht verzichtet werden. Werden die Leitbaken z.B. in

Verkehrszeichenplänen weggelassen, handelt es sich

verkehrs- bzw. anordnungsrechtlich gesehen um einen Fehler.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

beidseitige Beklebung mit Reflexfolie

beidseitige Beklebung mit Reflexfolie

Es gibt in der Praxis einige

Anwendungsfälle, in denen eine doppelseitige Beklebung von

Absperrschrankengittern mit Reflexfolie sinnvoll wäre. So stellt

sich insbesondere bei der Anlage von Notwegen auf der Fahrbahn

immer wieder die Frage, in welche Richtung die Reflexfolie bzw.

die Rot-Weiße-Fläche zeigen muss.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

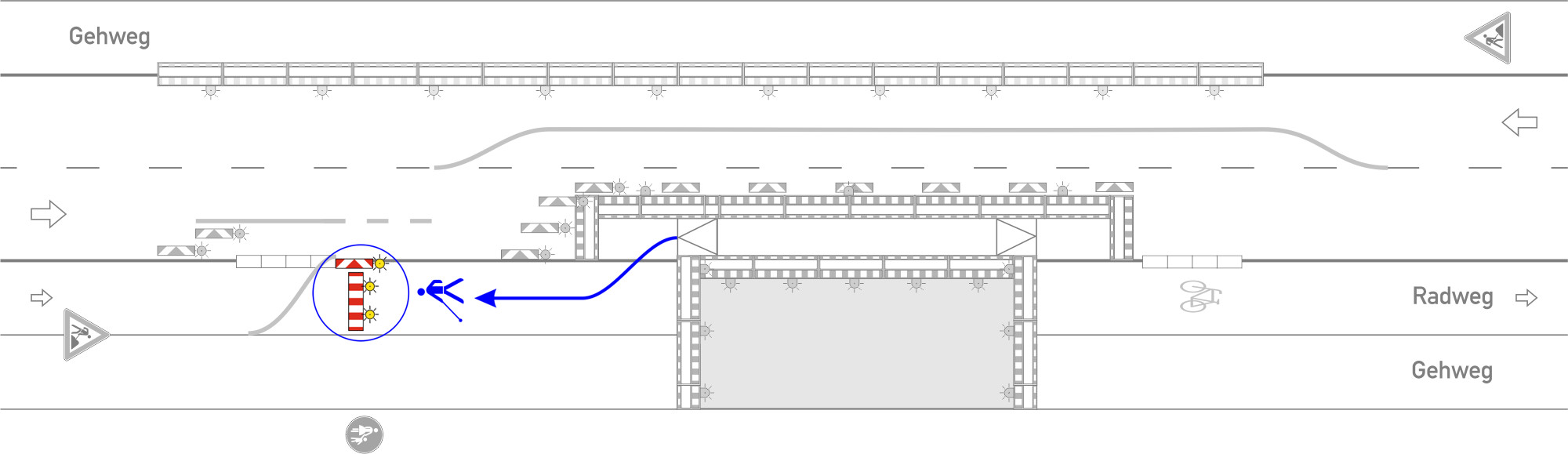

Rein verkehrsrechtlich betrachtet

(RSA 21) muss das Verkehrszeichenbild von Zeichen 600 immer zum Notweg

hin zeigen bzw. von diesem aus erkennbar sein, da der Notweg an

dieser Stelle gleichzeitig eine Quer- und Längsabsperrung

gegenüber der Fahrbahn darstellt – vergleichbar mit der Sperrung

gegenüber dem Arbeitsbereich. Die Absperrschrankengitter wenden

sich daher an die Verkehrsart auf dem Notweg. Man kann sich also

grundsätzlich merken, dass die rot-weiße Kennzeichnung innerhalb

des Notweges auf beiden Seiten sichtbar ist.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Korrekte Ausrichtung der Reflexfolie

(Zeichen 600) zum Notweg hin (RSA 21 Teil B, Abschnitt 2.4.4)

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

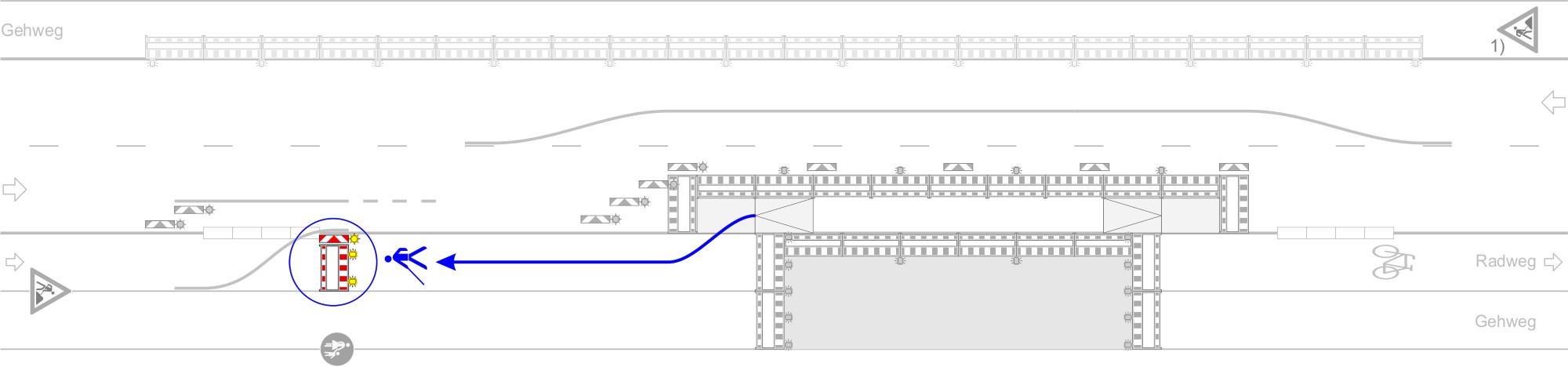

Nun gibt es allerdings auch den

Anspruch, dass der Notweg bzw. dessen Absicherung insbesondere von

der gegenüberliegenden Straßenseite aus erkennbar sein muss,

damit z.B. niemand die Fahrbahn überquert um anschließend - vom

Notweg „ausgesperrt“ - seinen Weg auf der Fahrbahn fortsetzt. Zudem besteht insbesondere im Bereich von Kreuzungen und

Einmündungen der Bedarf, die Außenseite des Notweges auch

gegenüber dem einmündenden Verkehr entsprechend zu kennzeichnen:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Beispiel für die Anwendung von

doppelseitigen Absperrschrankengittern (grün markiert). Die

beiden Elemente an der Stirnseite des Notweges wenden sich

gleichzeitig an den Verkehr auf der Fahrbahn und an die

Fußgänger auf dem Notweg (Querabsperrung als Abschluss). Sie

müssen daher in beide Richtungen wirksam sein. Im Bereich der

Einmündung trifft der einmündende Verkehr auf die Rückseiten der

Absperrschrankengitter und die schmalen Seitenkanten der

Leitbaken. Gemäß RSA 21 ist an solchen Stellen eine

Querabsperrung (RA 2) für den einmündenden Verkehr vorzusehen -

folglich müssen auch diese Elemente doppelseitig ausgeführt

sein.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Beispiel für einen Fußgängernotweg

im Einmündungsbereich, bei dem eine zusätzliche Kennzeichnung

gegenüber dem Querverkehr (Kameraposition) erforderlich ist.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Obgleich es diesbezüglich in der

Praxis hin und wieder einige „Bastelarbeiten“ zu bestaunen gibt,

werden Absperrschrankengitter oftmals nicht so hergestellt, dass

ein beidseitiges Bekleben möglich wäre. Entsprechend ist es in

den beschriebenen Anwendungsfällen in der Regel notwendig,

zwei Absperrschrankengitter „Rücken an Rücken“ einzusetzen, was

jedoch hinsichtlich einer fachgerechten Aufstellung zur Erhöhung des Platzbedarfs

führen kann.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Behelfsumfahrung mit

Fußgängernotweg. Hier fehlen am Beginn und auf der gesamten

Länge Leitbaken als Absicherung gegenüber der Fahrbahn.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Fotomontage zur erforderlichen

Absicherung gegenüber der Fahrbahn. Die Anrampung und der Beginn

/ das Ende des Notweges wurden hierbei nicht berücksichtigt.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

standardisierte Baubreite und die Nachteile

standardisierte Baubreite und die Nachteile

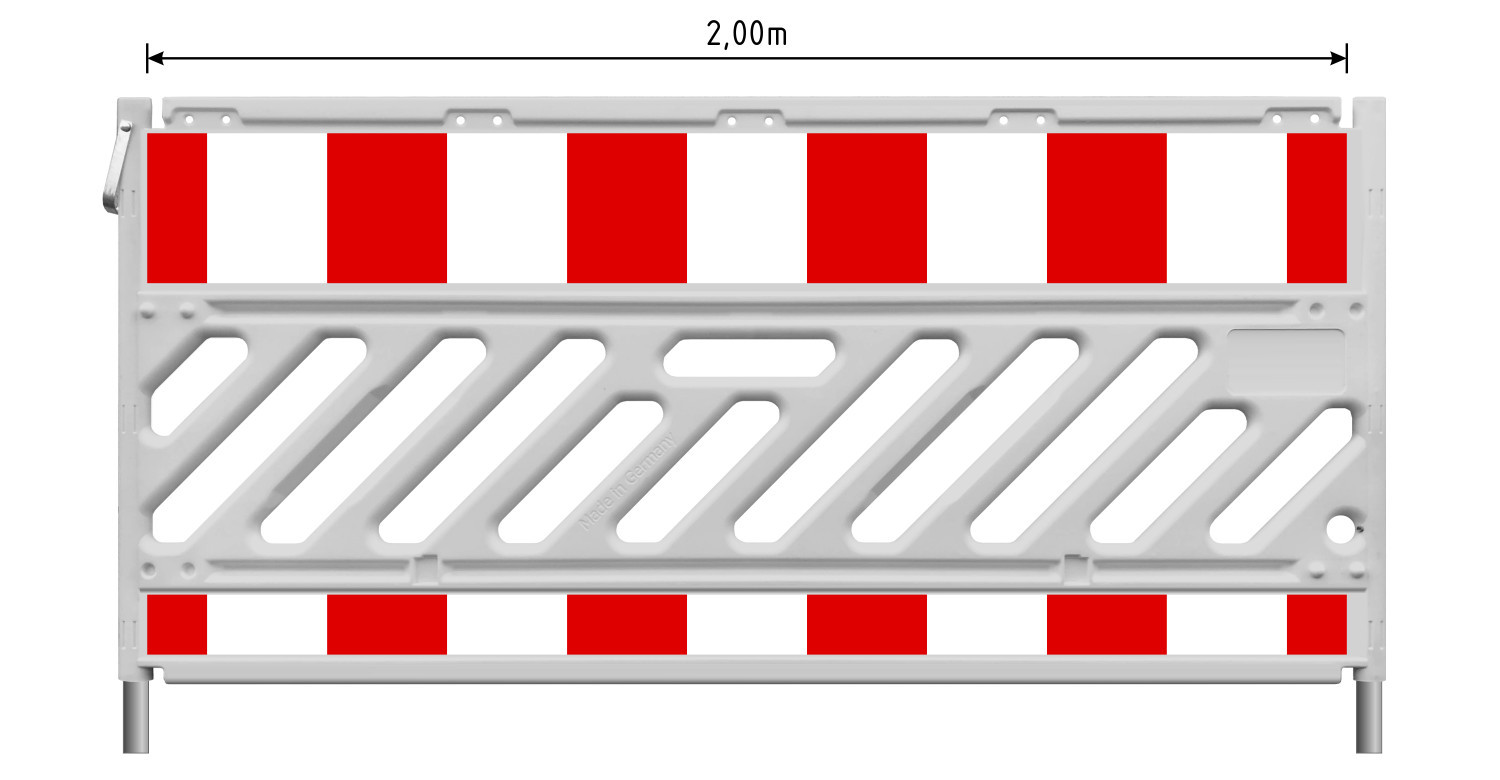

Absperrschrankengitter werden

in der Regel in einer ca. 2m breiten Variante hergestellt und eingesetzt (die

Breite der Reflexfolie beträgt 2,00m, die konstruktive

Breite des Grundkörpers ca. 2,10 - 2,20m). Bei der Anwendung

dieser Standardelemente wird auf die

tatsächlichen Anforderungen der jeweiligen Örtlichkeit keine

Rücksicht genommen. So werden Absperrschrankengitter in der

Praxis einfach schräg gestellt um schmale Gehwege zu sperren.

Ist eine Sperrbreite außerhalb des klassischen 2m-Rastermaßes

erforderlich, z.B. 3m, werden die Gitter einfach überlappend

aufgestellt. Ergeben sich Lücken werden diese mit Flatterband

kaschiert.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Absperrschrankengitter mit 2m

Baubreite sind Standard, aber nicht für jede Anwendung geeignet.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Eine nachlässige Aufstellung von

Absperrschrankengittern ist in der Praxis völlig normal.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

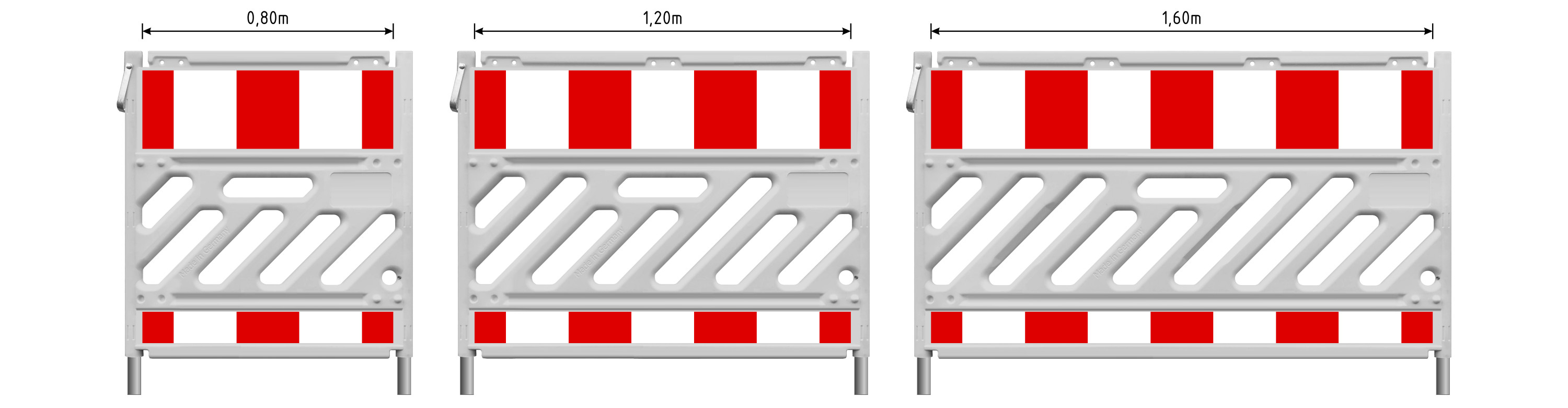

Für eine korrekte Anwendung von

Absperrschrankengittern wären auch Elemente mit 1,60m und 1,20m

Breite sinnvoll. Zudem sind auch Maße von nur 1,00m oder

0,80m erforderlich - z.B. zur Absicherung der Stirnseiten von

Gerüsten oder schmaler Aufgrabungen im Geh- und Radwegbereich. Die jeweiligen Hersteller sind hier

leider kaum innovativ und

der Sachverhalt folgt - wie in dieser Branche üblich - der

bewährten "Henne-Ei-Problematik": Die Anwender kaufen nur 2m

breite Absperrschrankengitter, weil nur diese angeboten werden

und die Hersteller bieten nur die 2m breiten Varianten an, weil

die Kunden nur diese bestellen.

Letzteres ist allerdings auch darauf

zurückzuführen, dass die Preise für kürzere Varianten in einem

klaren Missverhältnis gegenüber den Standardausführungen stehen. Ein

Absperrschrankengitter mit 1,20m Breite kostet fast genauso

viel, wie die 2m-Variante. Kein Wunder also, dass die

Unternehmen lieber gleich zur 2m Variante greifen, denn unterm

Strich

zählt nur, was der laufende Meter kostet.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

In der Praxis sind in vielen Fällen

kürzere Varianten der Absperrschrankengitter erforderlich. Die

Hersteller

bieten diese aber oftmals gar nicht an.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Falsche Anwendung eines

Absperrschrankengitters. Durch die Schrägstellung geht sowohl

die Retroreflexion, als auch die Wirkung der

Warnleuchten verloren. Korrekt wäre an dieser Stelle der Einsatz

eines Absperrschrankengitters mit 1,20m Breite. Gemäß RSA 21

sind im Gehwegbereich Rundstrahler erforderlich. Die gezeigte

Sperrung befand sich auf Höhe einer signalisierten

Fußgängerquerung mit Bordsteinabsenkung. Fehlen solche sicheren

Querungsmöglichkeiten an Straßen mit entsprechender

Verkehrsstärke, ist die Absicherung in dieser Form (bloße

Gehwegsperrung) unzulässig, weshalb andere Lösungen (z.B.

Notwege) erforderlich sind.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Auch an dieser Stelle ist der

Einsatz eines 2m breiten Absperrschrankengitters mehr als

unzweckmäßig, wobei selbst eine 1,20m-Variante zu

breit wäre. Hier wird deutlich, dass die Industrie auch schmalere Elemente anbieten muss, damit die Anforderungen der

RSA 21 in der Praxis sachgerecht erfüllt werden können.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

fachgerechte Aufstellung

fachgerechte Aufstellung

Absperrschrankengitter wurden bislang auch als "mobile

Absturzsicherungen" bezeichnet - von diesem Begriff hat man in den

RSA 21 aber Abstand genommen. Einerseits sind

Absperrschrankengitter auch dann einzusetzen, wenn keine

Absturzgefahren vorhanden sind - also unabhängig von

Aufgrabungen. Andererseits sorgt die nachlässige Aufstellung

dafür, dass in vielen Fällen gar kein Schutz vor Absturz gegeben

ist - vielmehr würde eine stürzende Person zusammen mit dem

Absperrschrankengitter in die Aufgrabung fallen. Zudem

impliziert der Begriff "Absturzsicherung" womöglich auch eine

entsprechende Aufhaltefunktion für Kraftfahrzeuge im Sinne von

Fahrzeugrückhaltesystemen. Dies ist natürlich nicht

der Fall.

Tatsächlich ist der Schutz vor Absturz im Sinne der RSA 21 gar

nicht relevant, da es allein um die verkehrsrechtliche Sperrung

der Verkehrsflächen geht (Verkehrsregelungspflicht der

Straßenverkehrsbehörde). Die Standsicherheit wiederum obliegt

der Verantwortung des verantwortlichen Unternehmers, sowie des

zuständigen Straßenbaulastträgers (Verkehrssicherungspflicht).

Die Sicherung einer Aufgrabung kann daher gemäß RSA 21

(rein verkehrsrechtlich gesehen) vollkommen ausreichend sein, die Standsicherheit hingegen bedarf

ggf. gesonderter konstruktiver Maßnahmen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Abstand zu Aufgrabungen min. 30cm

Abstand zu Aufgrabungen min. 30cm

Eine wesentliche Anforderung der RSA 21 ist der allseitige

Mindestabstand von 30cm zu Aufgrabungen (RSA 21 Teil B,

Abschnitt 3.4.2 Absatz 4). Die in diesem Zusammenhang benannte

Alternative einer 25cm hohen Tastleiste, deren Unterkante den

Boden berührt, ist mit den am Markt verfügbaren Produkten

bislang nicht umsetzbar. Abgesehen davon erfordert die

Aufstellung von Absperrschrankengittern im Regelfall den Platz für

Fußplatten, so dass die Elemente automatisch mindestens 30cm von der Aufgrabung entfernt stehen

(fachgerechte Aufstellung / Ausrichtung der Fußplatten vorausgesetzt).

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Weder erhältlich noch

praxistauglich: Um

die Anforderungen der RSA 21 Teil B, Abschnitt 3.4.2 Absatz 4 zu

erfüllen (Tastleiste mit Bodenberührung beim Abstand von weniger

als 30cm zur Aufgrabung), müssten die eingesetzten

Absperrschrankengitter etwa so aussehen. Solche Produkte sind

aber bislang nicht erhältlich. Zudem ist ihr Einsatz auf

unebenem Untergrund, wie er in Baustellenbereichen regelmäßig

vorhanden ist, problematisch bis unmöglich.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Beispiele zum Abstand zu Aufgrabungen in der Praxis:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Die Abbildungen zeigen, dass

Absperrschrankengitter in der Praxis oft sehr sorglos eingesetzt

werden. Der gemäß RSA 21 definierte Mindestabstand zu

Aufgrabungen, welcher mit ähnlichen Maßen bereits in den RSA 95

vorgesehen war, wird deutlich unterschritten. In vielen Fällen

befinden sich die Absperrschrankengitter nicht vor, sondern

hinter der Aufgrabung und gewährleisten weder die konstruktive

Schutzfunktion (Absturzschutz), noch die verkehrsrechtliche

Absicherung der Gefahrstelle.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Das Schrägstellen von

Absperrschrankengittern über rechteckige Aufgrabungen ist

ebenfalls praxisüblich. Solche unzulässigen Situationen sind das

Ergebnis unzureichender Materialauswahl, sowohl hinsichtlich der

Baubreite (hier würden 1,60 bis 2,00m genügen), als auch der

Menge der eingesetzten Elemente. Die zerbrochenen Fußplatten

runden das Gesamtbild ab.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Unzulässig sind auch solche

"Lösungen", sowohl hinsichtlich der Beschaffenheit der

"Absperrung" selbst, als auch bezüglich des Abstandes zur

Aufgrabung. Zur Standsicherheit, der fehlenden Blindentastleiste

sowie einem wirksamen Schutz vor Absturz (Kinder) erübrigt sich

jeder Kommentar.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Die eben gezeigten Beispiele lassen

sich in negativer Hinsicht natürlich noch übertreffen: Was

aussieht wie eine typische Arbeitstelle aus den 80er / 90er

Jahren, repräsentiert tatsächlich eine Situation aus dem

Frühjahr 2021. Hier muss man zur Bewertung nicht einmal die RSA

21 bemühen, denn "Absperrungen" wie diese waren bereits gemäß

RSA 95 unzulässig. Wie üblich sind es vor allem die

ausbleibenden Kontrollen der zuständigen Behörden, die solche

Gefahrenstellen begünstigen. Zudem stellt sich bei den

ausführenden Unternehmen oft nur dann ein Problembewusstsein

ein, wenn von amtlicher Seite eingeschritten wird.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

standsichere Montage

standsichere Montage

Absperrschrankengitter übernehmen in erster Linie die

verkehrsrechtliche Absicherung der Arbeitsstelle (Befahr- und

Betretungsverbot), sie dienen aber auch als Barriere bzw. "Absturzsicherung"

im Bereich von Aufgrabungen. Um diese Funktion zu erfüllen,

müssen sie standsicher aufgestellt werden. Dies ist auch auf

Grund der vergleichsweise hohen Windlast notwendig, denn

Absperrschrankengitter können unter Windlasteinwirkung umkippen

oder gleiten.

Eine wesentliche Anforderung besteht

darin, dass an jeder Verbindungsstelle Fußplatten

mindestens der Klasse K1 eingesetzt werden. In der Praxis ist

vor allem im Bereich der Bauunternehmen das Weglassen jeder

zweiten Fußplatte üblich. Dadurch entsteht in regelmäßigen

Abständen eine Art "Gartentor"

wodurch das Baufeld an beliebigen Stellen betreten und verlassen

werden kann. Diese Art der Aufstellung erfüllt natürlich nicht

die Anforderungen an die Standsicherheit, da sich jeweils zwei

Elemente nur eine Fußplatte teilen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Das Weglassen jeder zweiten

Fußplatte ist in der Praxis völlig normal, aber mit Blick auf

die Standsicherheit unzulässig.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Eine weitere Verfehlung in der

Praxis stellt das Ausrichten der Fußplatten längs zu den

Absperrschrankengittern dar. Der korrekte Einsatz von Fußplatten

erfordert in der Regel immer eine Ausrichtung quer zum

Absperrschrankengitter, damit die lange Seite der Fußplatte dem

Kippmoment entgegen wirkt. Werden die Fußplatten längs

ausgerichtet, ist nur die schmale Seite der Fußplatten wirksam -

die Standsicherheit wird dadurch halbiert. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Das Eindrehen der Fußplatten längs

zu den Absperrschrankengittern spart zwar Platz, die

Standsicherheit wird dadurch aber deutlich reduziert. Auf Grund des

zusätzlichen Weglassens jeder zweiten Fußplatte beträgt das Standmoment im

konkreten Beispiel nur noch etwa 20-25% von den Werten, die bei

einer korrekten Ausrichtung der Fußplatten an jeder

Verbindungsstelle erzielt werden. Die gezeigte Aufstellung ist

auch deshalb unzulässig, weil die Leitbaken durch die

Absperrschrankengitter verdeckt werden. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Falsche Ausrichtung der Fußplatten

längs zu den Absperrschrankengittern. Da nur die kurze Seite der

Fußplatten wirksam ist, halbiert sich das Standmoment. Zudem

müssen die Absperrschrankengitter auf Grund des Lochbildes der

Fußplatten versetzt zueinander aufgestellt werden, wodurch die

Überwurfbügel funktionslos sind.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Korrekte Ausrichtung der Fußplatten

quer zu den Absperrschrankengittern. Die lange Seite der

Fußplatten wirkt dem Kippmoment entgegen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Längs ausgerichtete Fußplatten

bewirken eine deutlich reduzierte Standsicherheit und erfordern

- je nach Ausführung der eingesetzten Produkte - die versetzte

und damit unprofessionelle Montage der Absperrschrankengitter. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Auch an dieser Stelle wurden die

Fußplatten falsch ausgerichtet. Nachdem die Konstruktion unter

Windlasteinwirkung erwartungsgemäß umgefallen ist, wurden

hilfsweise Schnureisen eingeschlagen, um die Standsicherheit zu

verbessern. Mit Blick auf die Anforderungen der

Verkehrssicherheit bzw. der Unfallverhütung (Gefahr des Aufspießens), sind solche

"Lösungen" natürlich alles andere als sachgerecht. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Falsche Ausrichtung der Fußplatten

(links) und korrekte Ausrichtung (rechts), wobei auf beiden

Seiten unzulässigerweise auf jede zweite Fußplatte verzichtet

wurde. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Besonders problematisch sind solche

Konstruktionen. Von einer standsicheren Aufstellung kann hier

natürlich keine Rede sein. Dennoch sind solche "Lösungen" in der

Praxis an der Tagesordnung. Wer sich hier abstützt bzw. festen

Halt sucht, fällt zusammen mit den Absperrschrankengittern in die

Aufgrabung. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

An solchen Stellen frag man sich, ob

die Ausführung der eigentlichen Arbeiten in der gleichen

Qualität erfolgt, wie die "Absicherung". |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Offenbar hat sich diese Art der

Aufstellung jedoch bewährt, denn man sieht sie vor allem beim

Breitbandausbau an recht vielen Stellen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Mangelhafte Aufstellung und das

Ergebnis nach Windlasteinwirkung. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Auch solche Versuche gibt es:

Aufstellung von Absperrschrankengittern ganz ohne Fußplatten. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Ordnungsgemäße

Aufstellung: Fußplatten der Klasse K1 befinden sich an jeder

Verbindungsstelle und sind quer zu den Absperrschrankengittern

ausgerichtet. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Einsatz von Kofferfußplatten

Einsatz von Kofferfußplatten

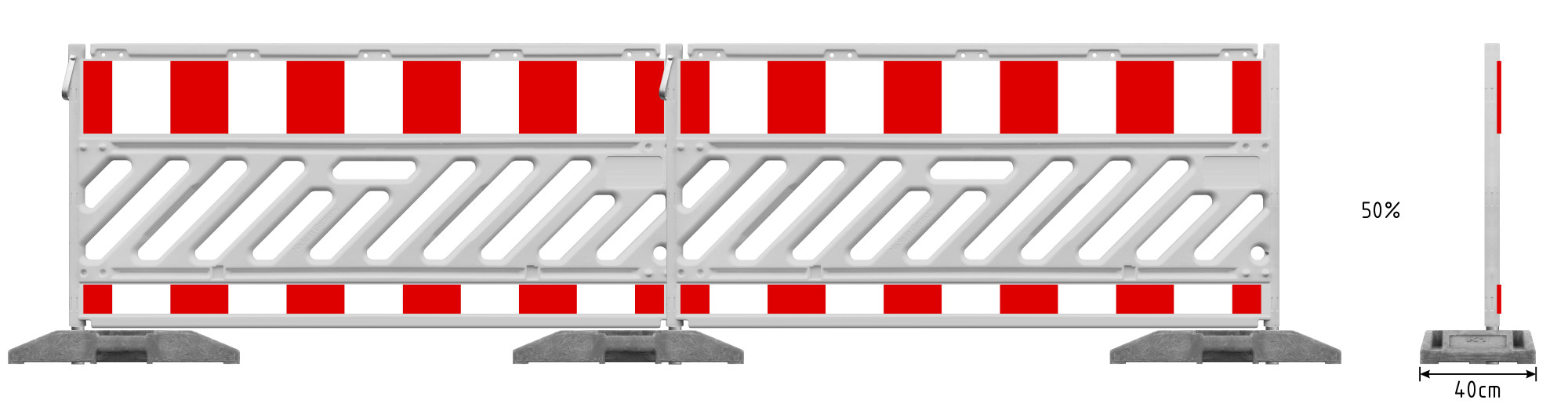

Die Ausführungen zur standsicheren Aufstellung

von Absperrschrankengittern verdeutlichen den erforderlichen Platzbedarf

von ca. 80cm für quer ausgerichtete Fußplatten. Gleichzeitig

besteht das Problem,

dass die hierfür erforderlichen Breiten vor Ort meist nicht gegeben sind

- zumal zusätzlich zur Aufstellfläche auch noch die

Mindestbreiten der jeweiligen Verkehrswege gewährleistet werden

müssen.

Eine mögliche Lösung ist der Einsatz spezieller

"Koffer-Fußplatten" anstelle von konventionellen

Varianten:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Kofferfußplatten sind eigentlich die

einzig sinnvollen Fußplatten zur standsicheren Aufstellung von

Absperrschrankengittern (betrifft auch Querabsperrungen bzw.

reine Fahrbahnsperrungen). Das abgebildete Produkt bietet

auf Grund des besonderen Lochbildes eine sehr hohe Flexibilität

im praktischen Einsatz und kann dabei helfen, den erforderlichen

Platzbedarf auf ein Minimum zu beschränken und Stolpergefahren

zu reduzieren.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

Bereits bei der erforderlichen

Ausrichtung quer zum Absperrschrankengitter wird die

Stolpergefahr minimiert. Die Kofferfußplatte ragt lediglich 12cm

in den Gehweg, die konventionelle K1-Fußplatte hingegen ganze 26cm.

Allerdings ist bei quer ausgerichteten Kofferfußplatten

weiterhin ein Platzbedarf von 80cm notwendig. |

|

Wird die Kofferfußplatte längs zum

Absperrschrankengitter ausgerichtet und es werden die äußeren

Öffnungen genutzt, ergibt sich ein Überstand von ca. 5cm

(gerundet). In diesem Fall beträgt der erforderliche Platzbedarf

40cm. Allerdings wird bei dieser Aufstellung das Standmoment um

die Hälfte reduziert - genau wie bei konventionellen Fußplatten. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Auf Grund der reduzierten

Standsicherheit bei Längsausrichtung kann bei dieser Systemfußplatte ein passender Bauzaunfuß

(24kg) verrutschsicher aufgelegt werden kann. Dieser

Zusatzaufwand lohnt sich, da im Vergleich zu konventionellen

K1-Fußplatten auch hinter der Absperrung mehr Platz zur Verfügung

steht. |

|

Natürlich ist rein konstruktiv auch

eine Aufstellung ohne zusätzlichen Bauzaunfuß möglich, so wie es

bei konventionellen K1-Fußplatten in der Praxis gehandhabt wird.

Die erforderliche Standsicherheit ist dann jedoch nicht

gewährleistet. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

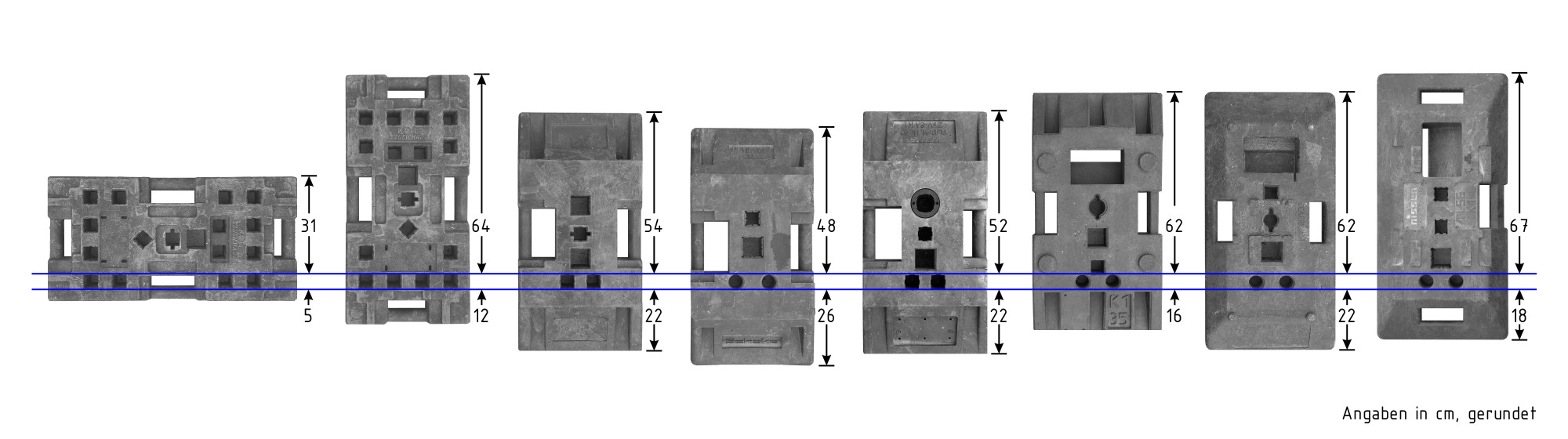

Beim Einsatz von Fußplatten ergeben

sich je nach Produkt und Lochbild verschiedene Maße zwischen

Absperrschrankengittern und dem Verkehrs- bzw. Arbeitsbereich.

Wie beschrieben kann die anordnende Behörde, mit Blick auf die

Mindestbreiten nach RSA 21, keine bestimmte Art von Fußplatten

vorschreiben. Dennoch verdeutlicht die Grafik, dass es durchaus

technische Möglichkeiten gibt, den erforderlichen Platzbedarf

auf ein Minimum zu beschränken, die befahrbare Breite z.B. für

Rollstühle zu gewährleisten und Stolpergefahren zu vermeiden

bzw. zu reduzieren.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Beispiel für eine erhebliche

Stolpergefahr bedingt durch die Verwendung des mittleren

Lochpaares von Bauzaunfüßen. Der Einsatz von Kofferfußplatten

kann solche Situationen entschärfen und sorgt für einen

insgesamt geringeren Platzbedarf für die Absicherung (bei

Längsausrichtung mit zusätzlich aufgelegtem Bauzaunfuß).

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Platzbedarf für konventionelle

K1-Fußplatten (hinten) und längs ausgerichtete Kofferfußplatten

(Bildmitte) am Beispiel eines Fußgängernotweges.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Lückenlose Aufstellung

Lückenlose Aufstellung

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Arbeitsbereiche sind insbesondere

bei innerörtlichen Arbeitstellen vollständig und lückenlos mit

Absperrschrankengittern einzuzäunen. Im konkreten Beispiel sind

also auf beiden Seiten der Straße auf der gesamten Länge

Absperrschrankengitter erforderlich. Diese werden auf den

Gehwegen aufgestellt und nicht an der Aufgrabung mitten im

Baufeld, denn der gesamte Arbeitsbereich ist (unabhängig von

Aufgrabungen) gegenüber den angrenzenden Gehwegen abzusichern. Das ersatzweise genutzte

Warnband war für diesen Einsatzzweck schon gemäß RSA 95 unzulässig.

In den RSA 21 sind Warnbänder gar nicht mehr vorgesehen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Andere Arbeitsstelle, gleiche

Fehler: Absperrschrankengitter mit jeweils nur einer Fußplatte

(bereits das ist nicht standsicher) dienen als "Halterung" für

Warnbänder. Auch in diesem Fall ist der Arbeitsbereich

vollständig und lückenlos mit Absperrschrankengittern

abzusichern. Im konkreten Fall fehlt zudem eine sichere

Fußgängerführung, da es auf der gegenüberliegenden Seite keinen

Gehweg gibt.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Natürlich ist die Aufstellung von

zwei Absperrschrankengittern mit nur einer Fußplatte keinesfalls

standsicher.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Absperrschrankengitter mit drehbaren Füßen

Absperrschrankengitter mit drehbaren Füßen

Der Bedarf der Branche nach

"einfachen" Lösungen hat zur Entwicklung von

Absperrschrankengittern mit integrierten drehbaren Füßen

geführt. Hierbei handelt es sich um eine Kunststoff-Version der

ebenfalls beliebten Demogitter, mit dem Vorteil einer sehr

platzsparenden Lagerung auf Grund der drehbaren Füße. Ein

weiterer Vorteil ist, dass das Schleppen schwerer K1-Fußplatten

entfällt.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Absperrschrankengitter mit drehbaren

Füßen sind praktisch, haben aber einen ganz entscheidenden Nachteil: Sie

erfüllen nicht ansatzweise die Anforderungen an die

Standsicherheit. Dies ist nicht nur mit Blick auf die Windlast

ein großes Problem, sondern vor allem auch hinsichtlich der

Standsicherheit vor Aufgrabungen. Absperrschrankengitter müssen

eigentlich mindestens der Windstärke 8 standhalten - die

Varianten mit drehbaren Füßen sind da schon längst umgefallen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Absperrschrankengitter mit drehbaren

Füßen bieten keine ausreichende Standsicherheit.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Sie fallen bei der geringsten

Windbelastung um und sind als Schutz vor Absturz vollkommen

ungeeignet.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

An Stellen wie diesen können die

Absperrschrankengitter unter Windlasteinwirkung sowohl auf den

Gleisbereich als auch auf die Fahrbahn fallen oder gleiten.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Die Verbindungselemente sind oft

beschädigt bzw. funktionslos. Das hält die Anwender

natürlich nicht davon ab, auch solche Absperrschrankengitter

einzusetzen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Doch auch bei intakten Verbindern

ist meist keine ausreichende Funktion gegeben, insbesondere bei

unebenem Untergrund.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Absperrschrankengitter mit drehbaren

Füßen sind allenfalls für Arbeitsstellen kürzerer Dauer und

unter Aufsicht einsetzbar. Möglich ist z.B. eine quadratische

Absperrung um einen Schachtzugang, bei dem ein Inspektions- oder

Servicefahrzeug unmittelbar daneben steht bzw. bei dem sich das

zuständige Personal

vor Ort befindet. Auch der temporäre Einsatz z.B. im Zuge von

Sportveranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (Radrennen,

Marathon usw.) ist denkbar.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Zur Sicherung von Arbeitsstellen

längerer Dauer sind diese Produkte ungeeignet. Auch hier folgt

die Praxis natürlich anderen Gesetzmäßigkeiten: Eingesetzt wird

das, was das Lager hergibt. Insbesondere im Bereich der

kommunalen Baubetriebshöfe und Straßenmeistereien wird gern auf

Absperrschrankengitter mit drehbaren Füßen gesetzt, da das

Handling wirklich unübertroffen einfach ist. Es sollte den

Entscheidungsträgern aber klar sein, dass sich insbesondere

Aufgrabungen nicht mit diesen Elementen absichern lassen und das

sie auf Grund der unzureichenden Standsicherheit auch nicht zur

Sperrung von Straßen usw. eingesetzt werden sollten.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Der schwarze Kabelbinder zwischen

Lampenstutzen und dem Schaftrohr von Zeichen 250 bekundet, dass

den Anwendern (in diesem Fall ein kommunaler Bauhof) die

mangelhafte Standsicherheit durchaus bewusst ist. Diese "Lösung"

ist jedoch mit Blick auf die Anforderungen an

Aufstellvorrichtungen wenig hilfreich, denn die einzelne

Fußplatte wird allein für das Zeichen 250 benötigt (bereits das

ist wohlwollend gerechnet). Würde hier eine entsprechende

Windlast auf die Konstruktion einwirken, würde auf Grund der

erhöhten Windangriffsfläche die ganze Kombination umfallen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Auch Verkehrssicherungsfirmen setzen

mit Vorliebe auf Absperrschrankengitter mit drehbaren Füßen,

obwohl die Defizite in Sachen Standsicherheit eigentlich klar gegen

diese Produkte sprechen. Da diese Erkenntnis auch bei den hier

tätigen Monteuren vorhanden ist, wurde in diesem Fall versucht,

durch Schrägdrehen der mittleren Warnleuchte diese mit dem

Schaftrohr von Zeichen 250 zu verklemmen. Die Leuchte soll also

das Absperrschrankengitter am Verkehrszeichen "befestigen".

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Die gezeigte "Lösung" ist gleich aus

mehreren Gründen fragwürdig: Einerseits erfordert die

standsichere Aufstellung von Zeichen 250 (Größe 3), bei ca. 1,50m

Aufstellhöhe außerorts, eine Aufstellvorrichtung der Klasse K3.

Die eingesetzte einzelne Fußplatte erfüllt auch mit dem

zusätzlichen Rahmen diese Anforderung nicht. Wäre das

Absperrschrankengitter konstruktiv wirksam mit dem

Verkehrszeichen verbunden, würde die Konstruktion unter

Windlasteinwirkung in jedem Fall umstürzen. Zusätzlich dazu

verfügt die hierzu genutzte Warnleuchte über eine drehbare

Optik. Wenn also das Verkehrszeichen für sich selbst und das

Absperrschrankengitter standsicher genug wäre, würde sich die

Optik der Warnleuchte unter Windeinwirkung einfach wegdrehen und das

Absperrschrankengitter sich vom Schild lösen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Und auch in diesem Beispiel folgt

der Einsatz von Absperrschrankengittern mit drehbaren Füßen dem

gleichen Prinzip: Da diese Elemente von allein nicht hinreichend

standsicher sind, werden sie mit Flatterband und Gaffa-Tape an

der Absperrschranke "befestigt" (linkes Element).

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Voll- und Teilsperrungen mit Absperrschrankengittern

Voll- und Teilsperrungen mit Absperrschrankengittern

Die RSA 21 enthalten die Festlegung,

dass Absperrschrankengitter dort anzuordnen sind, wo Fußverkehr

zugelassen ist (eine der wenigen Formulierungen mit

Vorschriftencharakter - "sind" statt "sollte"). In den

Regelplänen sind in einigen Fällen weiterhin Absperrschranken

enthalten, obwohl sich die jeweiligen Absperrungen auch mit

Absperrschrankengittern realisieren ließen. Ein explizites

Verbot zum Einsatz von Absperrschrankengittern lässt sich aus

der relevanten RSA-Formulierung aber nicht ableiten. Vielmehr

folgt die weitere Anwendung von Absperrschranken der

fehlgeleiteten Annahme, dass Fußverkehr auf Gehwege beschränkt

ist. So ist z.B. im Regelplan B II/7 zur Sperrung des Radweges

eine Absperrschranke anstelle eines Absperrschrankengitters

eingezeichnet:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Radwegsperrung mit Absperrschranke

gemäß Regelplan B II/7. Für Blinde und sehbehinderte Menschen,

die vom Notweg kommen, fehlt die erforderliche Tastleiste.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Insbesondere blinde oder

sehbehinderte Menschen müssen diese Querabsperrung als Hindernis

rechtzeitig wahrnehmen. Aus diesem Grund wurde in der Grafik

anstelle der Absperrschranke des Original-Planes ein Absperrschrankengitter (in

diesem Fall doppelseitig beklebt) eingezeichnet. Das

Absperrschrankengitter ist vor allem aus Richtung des Notweges

kommend notwendig, da Blinde und sehbehinderte Menschen ggf.

zunächst auf dem Radweg weiterlaufen und dann mit der Rückseite

der Absperrung konfrontiert werden. Wäre dies eine normale

Absperrschranke, wäre diese durch Blinde und sehbehinderte

Menschen nur unzureichend wahrnehmbar. Eine ähnliche

Konstellation ergibt sich im Regelplan B II/3. Auch hier muss

anstelle der Absperrschranke ein Absperrschrankengitter zur

Anwendung kommen. In beiden Fällen sind auf dem

Absperrschrankengitter Rundstrahler erforderlich.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Hinsichtlich der Festlegung "wo

Fußverkehr zugelassen ist" muss beachtet werden, dass dies

abgesehen von Autobahnen und Kraftfahrstraßen praktisch überall

der Fall ist. Fußgänger müssen zwar Gehwege benutzen (§ 25

Absatz 1 StVO), sie dürfen aber z.B. Radwege zum Queren der

Fahrbahn betreten. Sind keine Gehwege oder Seitenstreifen

vorhanden, dürfen Fußgänger auf der Fahrbahn gehen. Dies gilt

insbesondere außerhalb geschlossener Ortschaften - auch hier ist

Fußverkehr grundsätzlich zugelassen. Insofern ist der Verzicht

auf Absperrschrankengitter in den Regelplänen im Teil C

(Landstraßen) eigentlich auch kritisch zu hinterfragen, aber das

ist ein anderes Thema, das hier nicht weiter vertieft werden

soll.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Jedenfalls spricht verkehrsrechtlich

gesehen nichts dagegen, wenn anstelle von konventionellen

Absperrschranken auch auf Fahrbahnen Absperrschrankengitter zur

Anwendung kommen. In der Praxis ist dies seit vielen Jahren

üblich - allerdings hat man die Fehler, die bereits bei Absperrschranken

an der Tagesordnung waren, einfach übernommen. Darum folgen an

dieser Stelle noch einige Hinweise zur Ausführung von Sperrungen

mit Absperrschrankengittern.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Vollsperrung der Fahrbahn

Vollsperrung der Fahrbahn

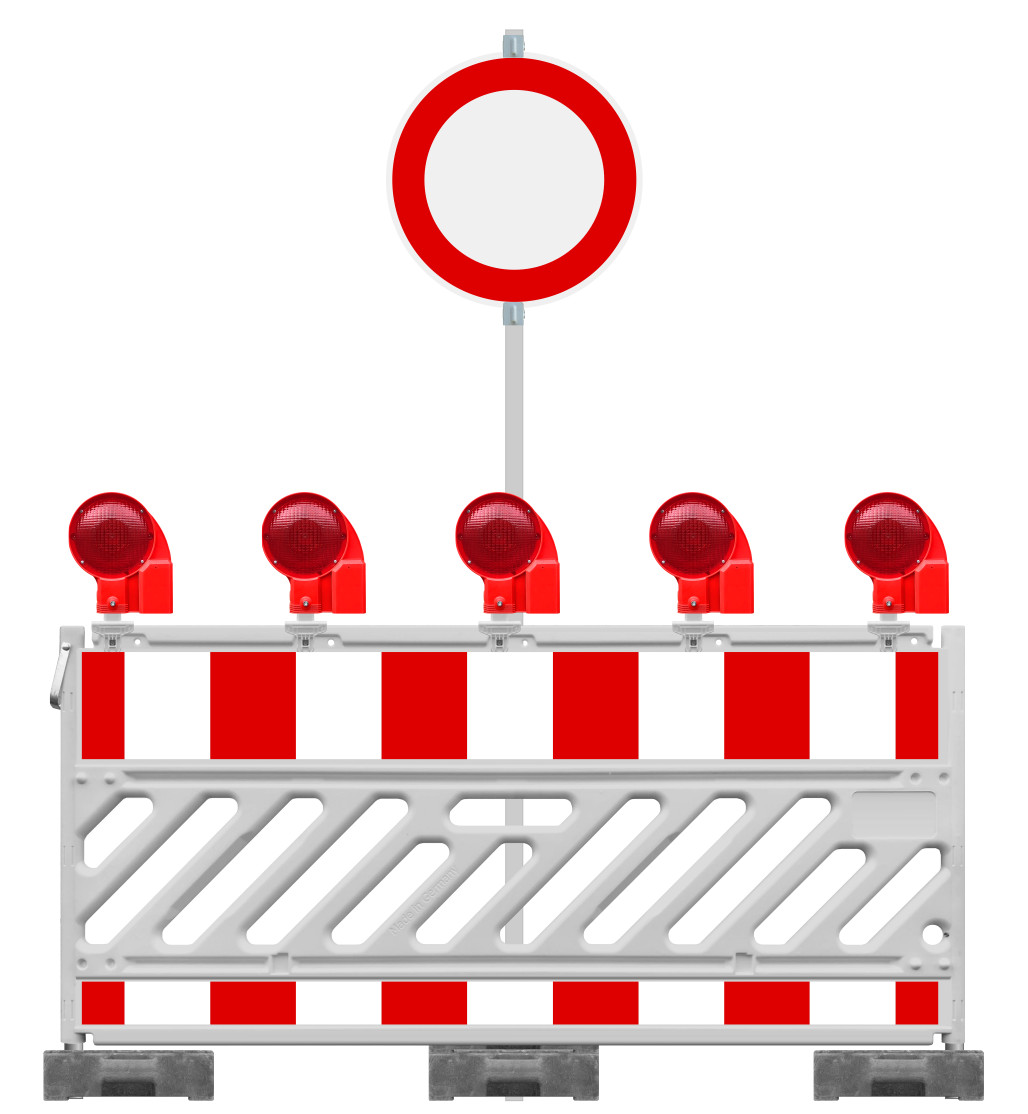

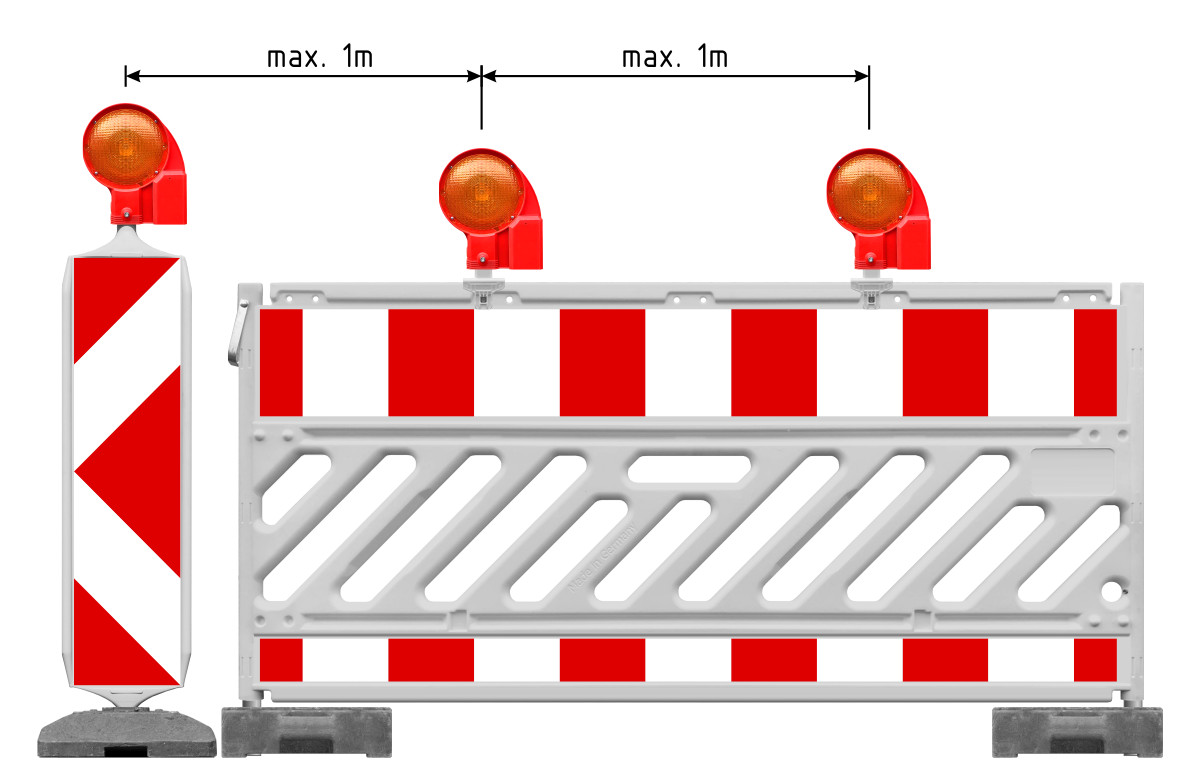

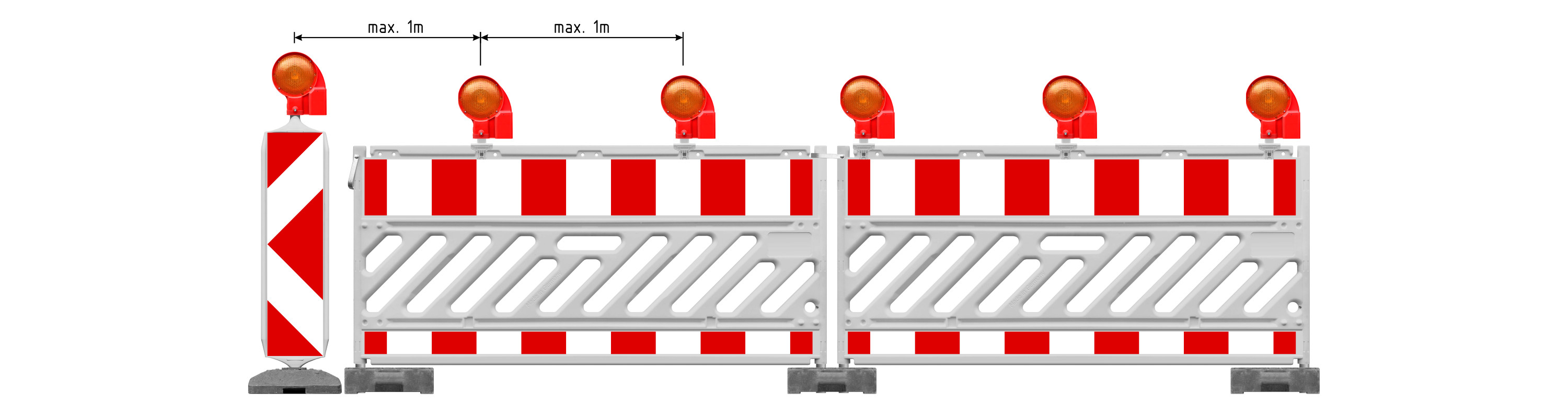

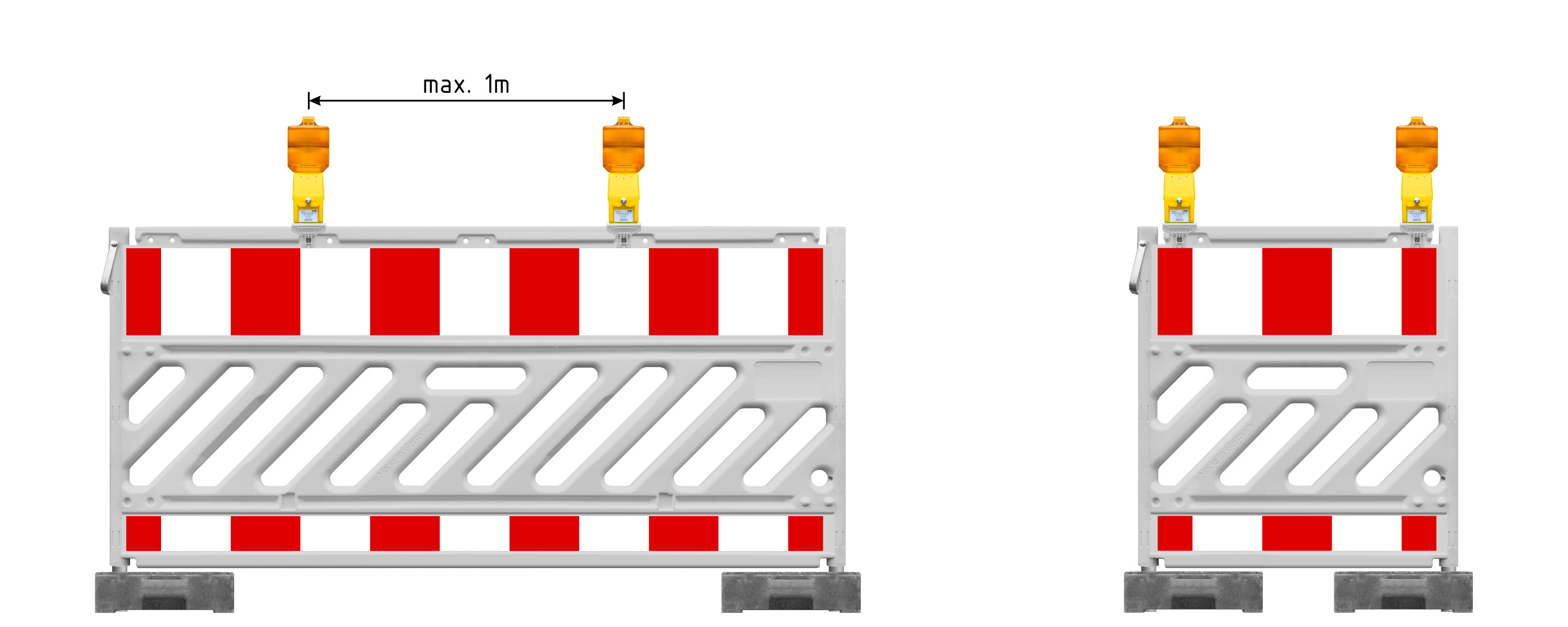

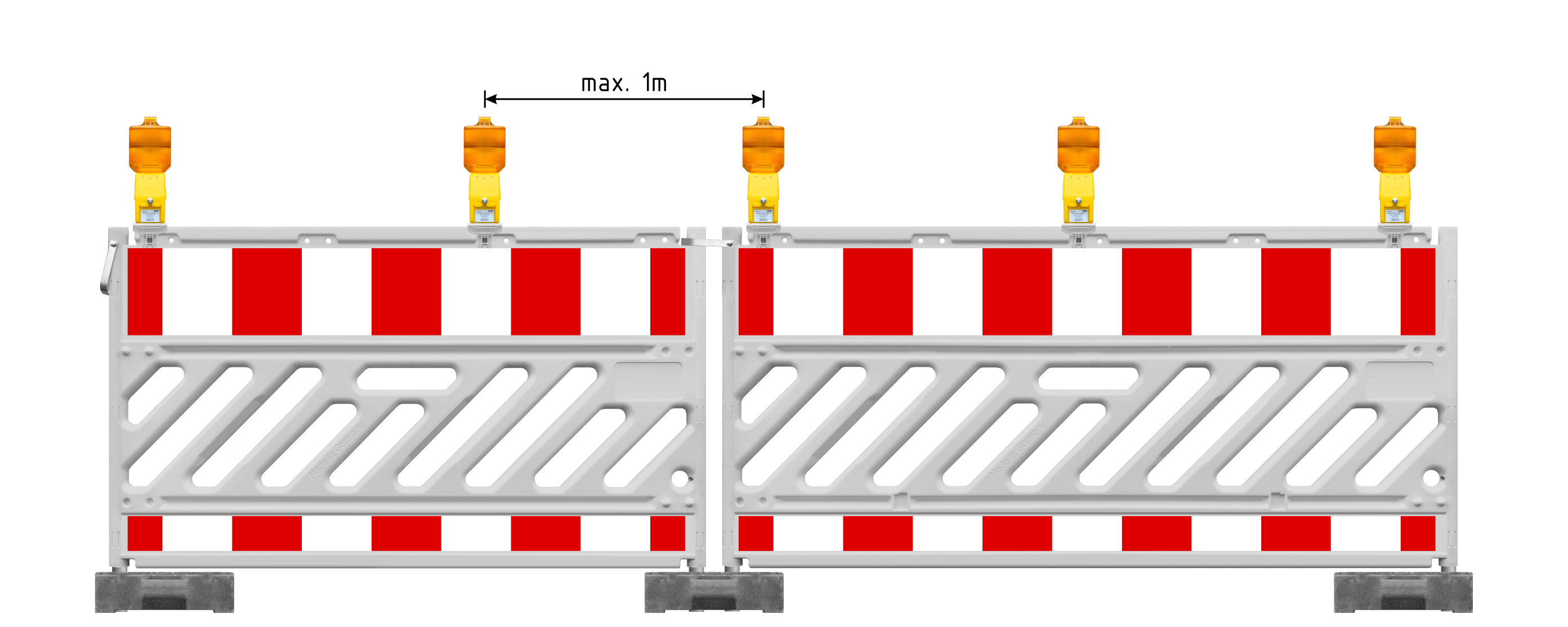

Bei einer wirksamen

Vollsperrung der Fahrbahn umfasst die Absperrung die gesamte

Fahrbahnbreite. Es genügt also nicht nur ein einzelnes

Absperrschrankengitter mit fünf roten Warnleuchten, sondern es

sind mehrere Absperrschrankengitter erforderlich. Dies gilt auch

für die Warnleuchten, da deren Querabstand gemäß RSA 21 maximal

1m betragen darf. Die Anforderung "mindestens fünf"

wurde schon zu Zeiten der RSA 95 gern als "maximal fünf" missverstanden. Tatsächlich sind

je nach Sperrbreite deutlich mehr Leuchten als nur fünf erforderlich.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Vollsperrung einer 6,50m breiten

Fahrbahn. Die Warnleuchten sind so verteilt, dass der maximal

zulässige Abstand von 1m gewährleistet ist.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Praxisbeispiel für eine Vollsperrung über

den gesamten Fahrbahnquerschnitt. Mit 2m langen

Absperrschrankengittern, die abwechselnd mit drei und zwei

Leuchten bestückt sind, lässt sich die Anforderung zum

Querabstand zwischen den Warnleuchten problemlos realisieren. Eine vollständige Fahrbahnsperrung

dieser Art ist in der Regel auch bei Autobahn-Sperrungen

erforderlich. Tatsächlich werden dann aber nur maximal fünf

Warnleuchten montiert, die sich entweder nur auf einem

Absperrschrankengitter befinden, oder in einem viel zu großen

Abstand über die gesamte Sperrbreite verteilt sind.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Falsche Aufteilung und unzureichende

Anzahl roter Warnleuchten. Die Warnleuchten sind im Abstand von

max. 1m über die gesamte Sperrbreite (ca. 10,5m) zu verteilen.

Genau wie im oben gezeigten Beispiel sind hier also insgesamt 13

rote Warnleuchten notwendig und nicht nur fünf.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Werden Warnleuchten an

Absperrschrankengittern montiert, dürfen sie das

Verkehrszeichenbild nicht verdecken. Die Leuchten auf dem linken

Element sind korrekt befestigt, die Leuchten auf dem rechten

Element verdecken das Signalbild des Absperrschrankengitters.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Vollsperrung einer Fahrbahn

(Sparvariante). Dies ist geradezu die klassische Variante einer

Sperrung: Zeichen 250 mit einem Absperrschrankengitter und fünf

roten Warnleuchten. Der Vorteil dieser Lösung liegt in der

ungehinderten Befahrbarkeit des gesperrten Bereiches z.B. durch

Baustellenfahrzeuge, aber auch durch Rettungsdienst und

Feuerwehr - sofern die gesperrte Verkehrsfläche derartigen Fahrzeugverkehr

zulässt.

Dies ist wiederum gleichzeitig auch

ein Nachteil, denn dort wo Baufahrzeuge ein- und ausfahren,

können dies natürlich auch unberechtigte Fahrzeugführer tun -

auch wenn es eigentlich verboten ist. Um dies zu unterbinden

werden hilfsweise Bauzäune über den gesamten Fahrbahnquerschnitt

gestellt - hier fehlt dann aber wieder die verkehrsrechtliche

Sicherung durch Absperrschrankengitter. Folglich muss in solchen

Fällen das Ergebnis wieder so aussehen, wie im eingangs

gezeigten Beispiel der vollständigen Sperrung über den gesamten

Fahrbahnquerschnitt.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Wichtig bei allen Absperrungen mit

Absperrschranken oder Absperrschrankengittern ist die

Anforderung, dass zusätzliche Verkehrszeichen (wie hier Zeichen

250) immer mit einer separaten Aufstellvorrichtung montiert

werden. Allein das Zeichen 250 erfordert in der Größe 2 die

Standsicherheitsklasse K2 (Aufstellhöhe 1,5m). Hier

sind aber nur insgesamt zwei Fußplatten für das Verkehrszeichen

und das Absperrschrankengitter wirksam - das ist natürlich zu

wenig.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

An dieser Stelle teilen sich gleich

zwei Absperrschankengitter die selbe Fußplatte mit dem Zeichen

250.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Zwei Fußplatten für drei

Absperrschrankengitter und Zeichen 250 mit Zusatzzeichen. Allein für das Verkehrszeichen wäre die Standsicherheitsklasse

K4 erforderlich.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Eine Fußplatte, längs eingedreht für

zwei Absperrschrankengitter - passend zur Qualität der restlichen

"Absicherung" dieser Straßenbaumaßnahme.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Vier Fußplatten (davon eine längs

eingedreht) für drei Absperrschrankengitter und ein Zeichen 250

und das Ergebnis nach Windlasteinwirkung.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Drei Fußplatten für vier

Absperrschrankengitter - auch das kann nicht funktionieren.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Drei rote Warnleuchten sind im Falle

einer Vollsperrung natürlich zu wenig. Auch hier wurde das

Zeichen 250 zusammen mit dem Absperrschrankengitter in derselben

Fußplatte aufgestellt - die erforderliche Standsicherheit ist

folglich nicht gegeben - auch weil der links eingesetzt

Bauzaunfuß zu leicht ist. Im Übrigen sind alle auf dem Foto

ersichtlichen Bauzäune bzw. Demogitter zur Absicherung gemäß RSA

21 unzulässig (das war auch schon zu Zeiten der RSA 95 der

Fall). Es handelt sich um ungesicherte Hindernisse, die auf

Grund der fehlenden Kennzeichnung mit dem Bild der

Absperrschranke auch nicht anordnungsfähig sind.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Verbot der Einfahrt (Zeichen 267)

Verbot der Einfahrt (Zeichen 267)

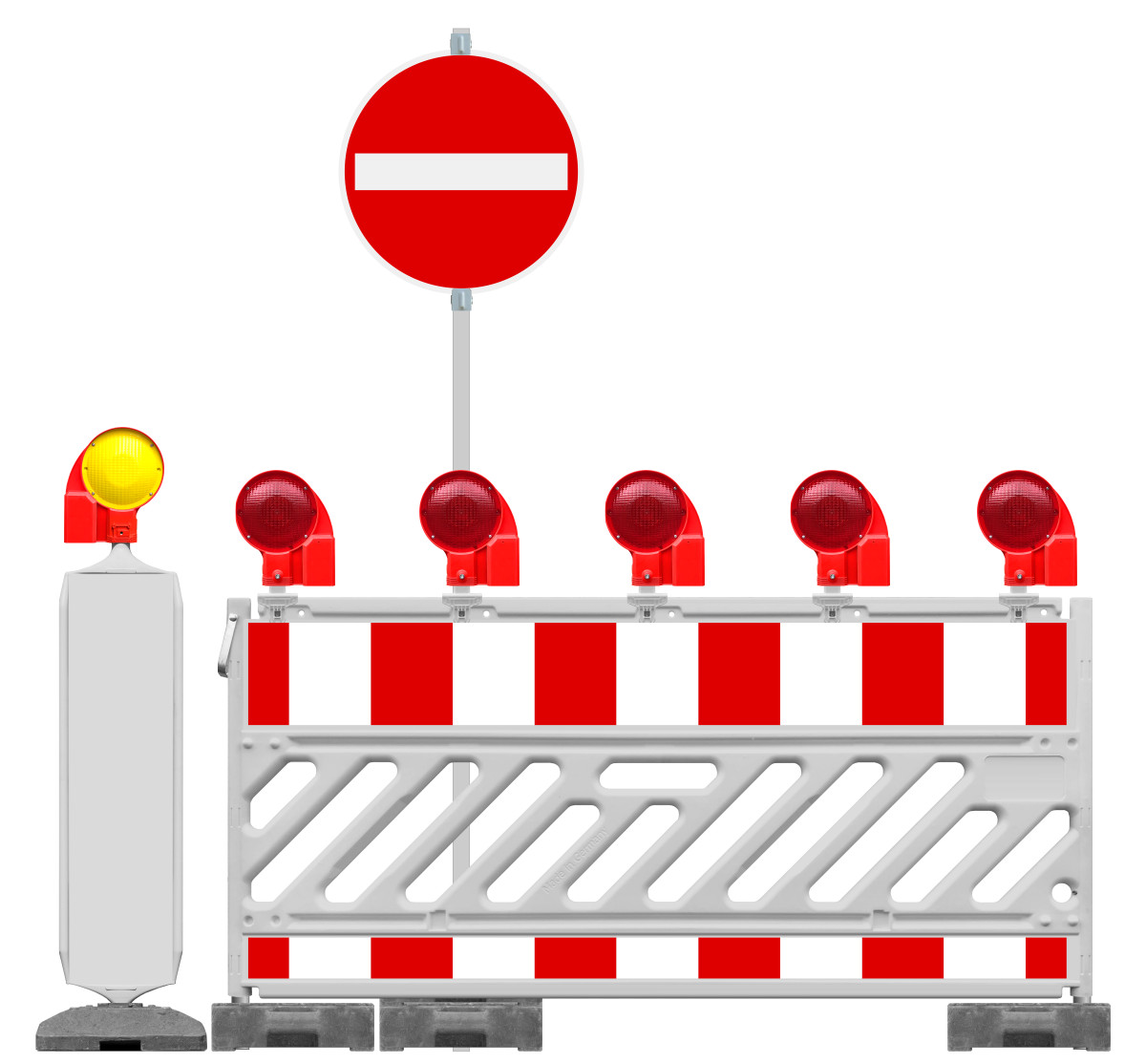

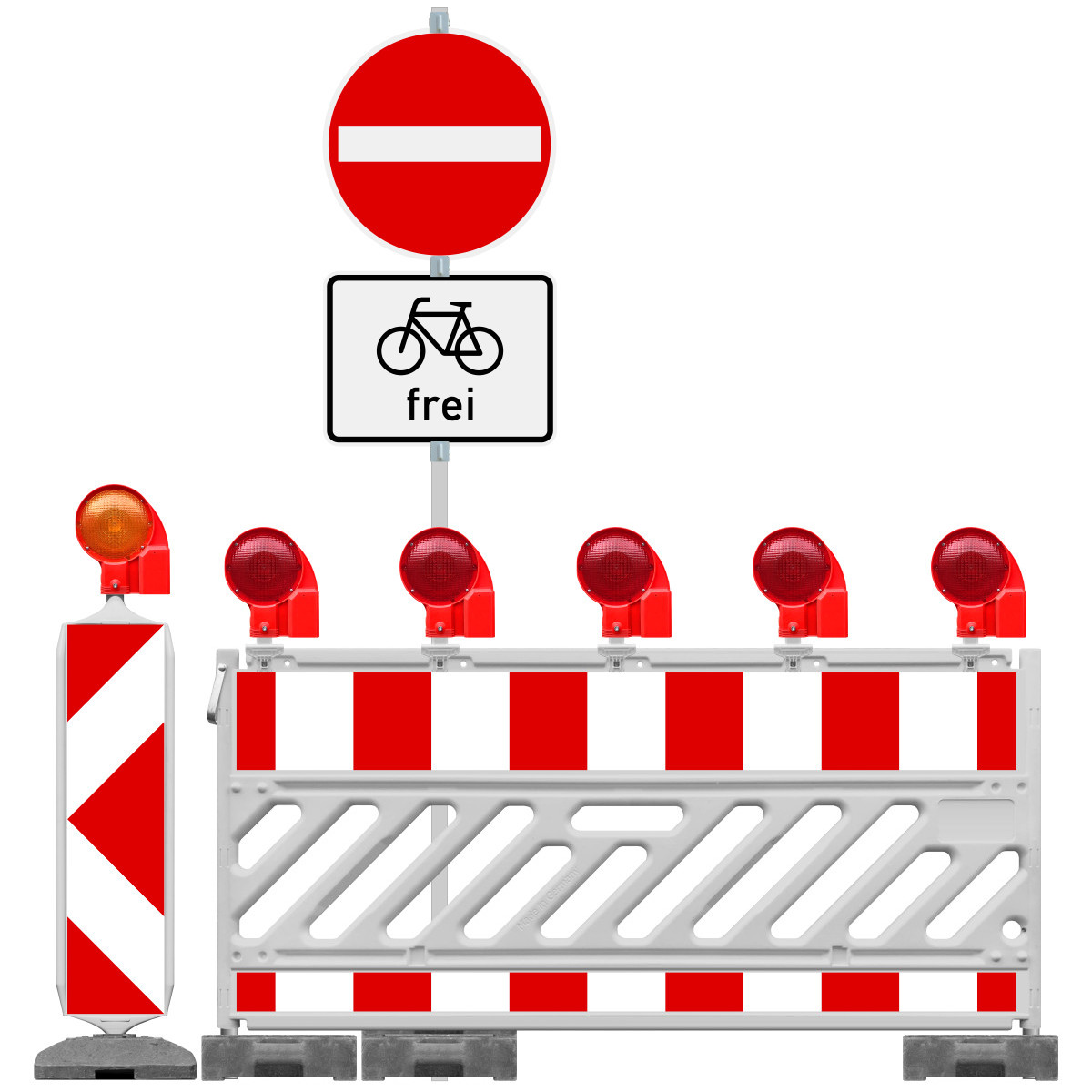

Wenn nur eine

Verkehrsrichtung gesperrt wird, aber der Verkehr aus der

Gegenrichtung zugelassen ist, kommt Zeichen 267 zum Einsatz.

Hierzu muss nicht zwingend eine Einbahnstraße vorhanden sein -

daher kann es sich auch um eine "unechte Einbahnstraße" handeln.

Soll z.B. im Zuge einer Engstellensignalisierung die Ausfahrt

von Nebenstraßen in die Ampelstrecke untersagt werden (um deren

Signalisierung zu sparen), kommt die nachfolgend gezeigte

Sperrung ebenfalls zum Einsatz:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Die abgebildete Leitbake dient

entweder der rückwärtigen Kennzeichnung (daher für die zulässige

Fahrtrichtung), oder sie ist Teil bzw. Abschluss der

Längsabsperrung. Diese Leitbake ist einseitig, denn sie darf für

die gesperrte Fahrtrichtung nicht sichtbar sein, da sie sonst

die Zulässigkeit des Vorbeifahrens suggeriert.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

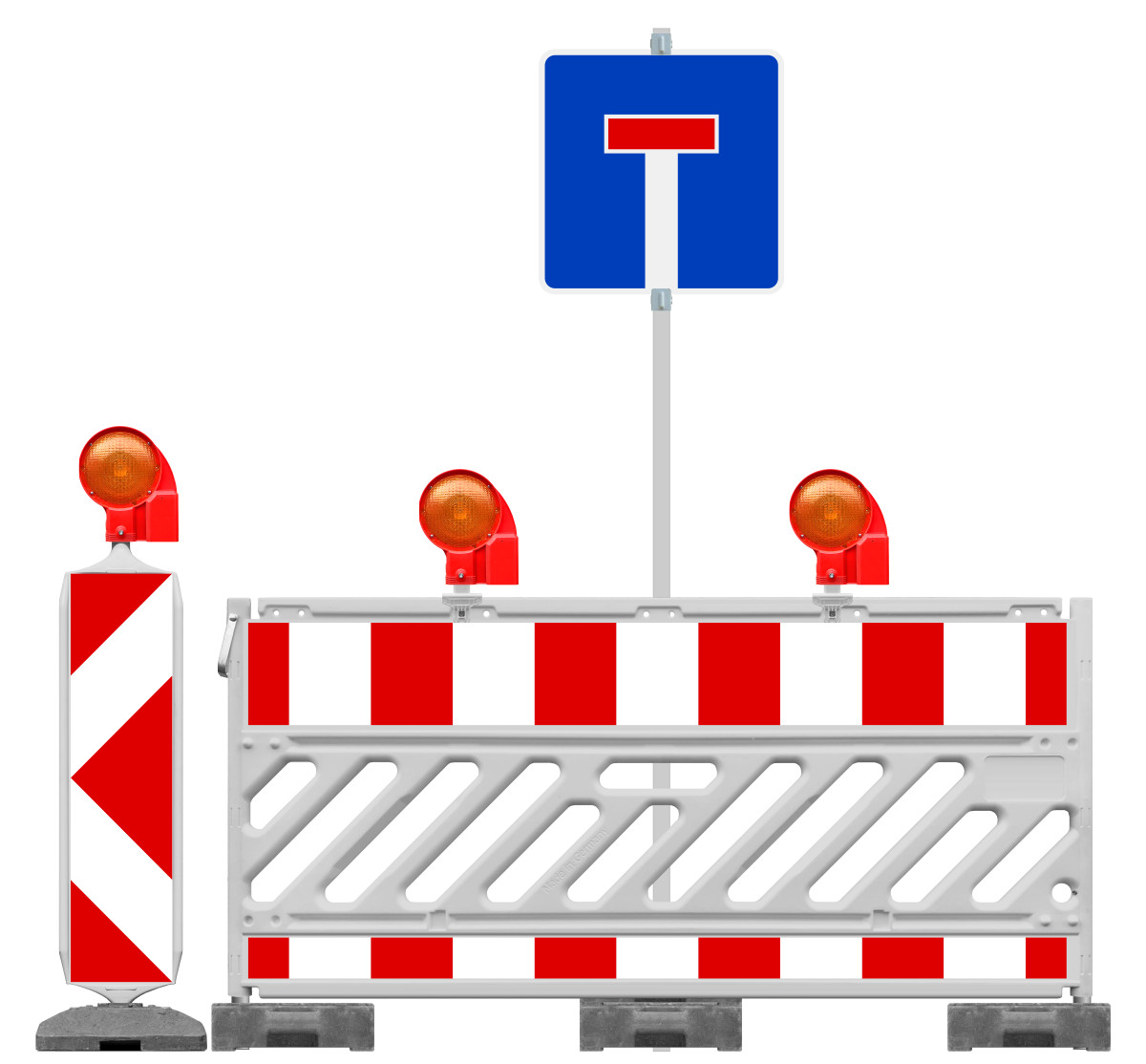

Ist der zu sperrende Fahrbahnteil

breiter als 3m, sind mehrere Absperrschrankengitter

erforderlich. Der Abstand der Warnleuchten beträgt dann

ebenfalls max. 1m.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Vollsperrung einer Fahrbahn mit

Freigabe durch Zusatzzeichen

Vollsperrung einer Fahrbahn mit

Freigabe durch Zusatzzeichen

|

|

|

| |

|

|

| |

|

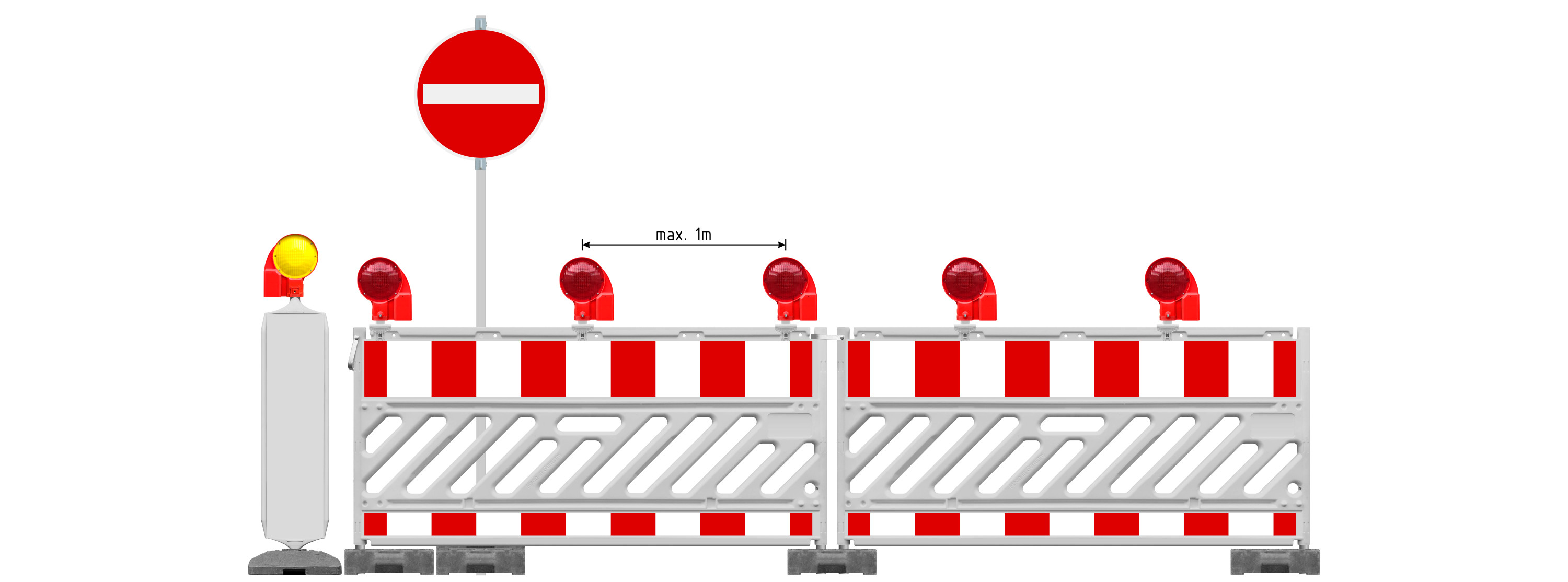

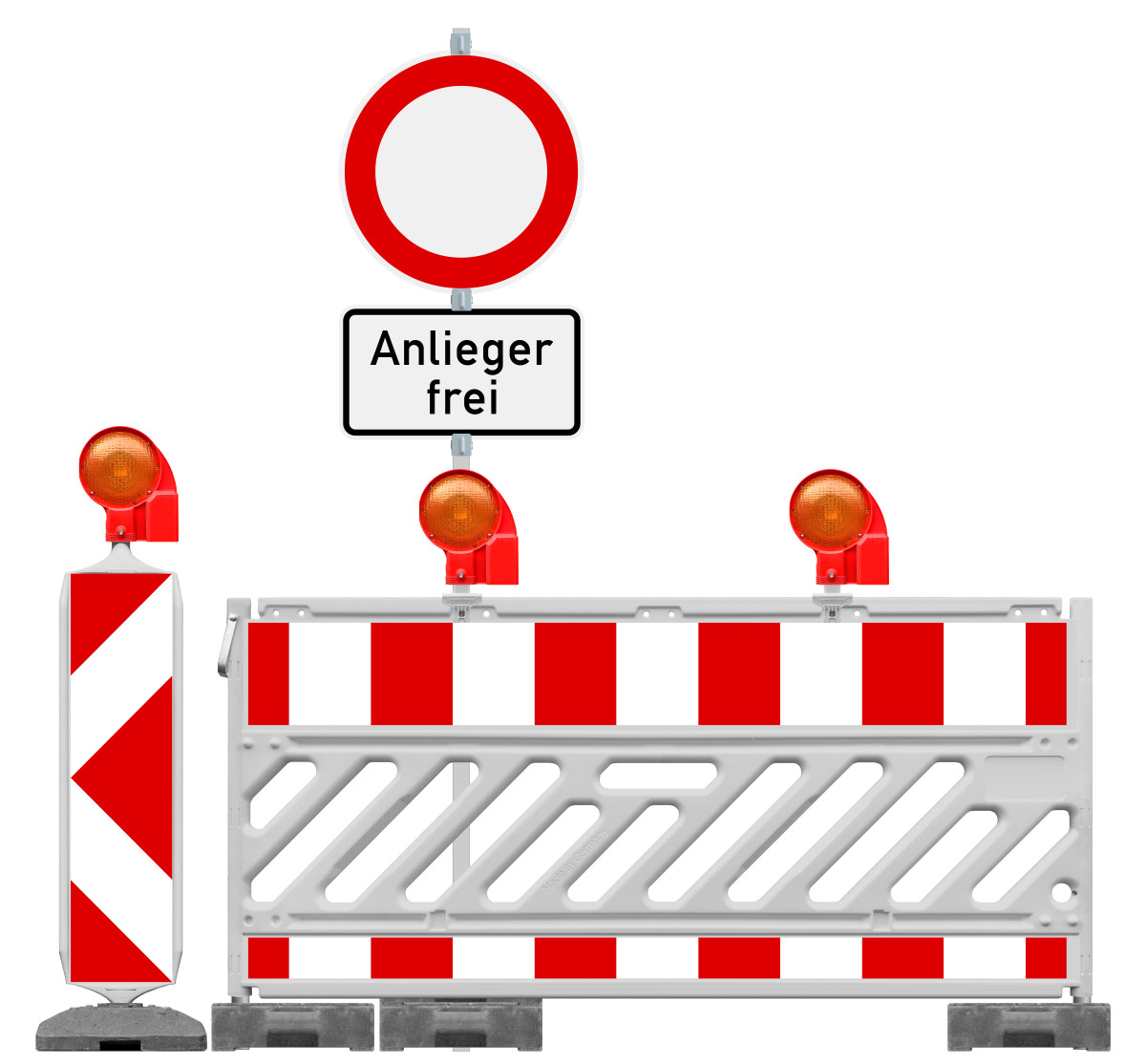

Sobald die Sperrung durch

Frei-Zusatzzeichen ergänzt wird (z.B. Anlieger frei) sind gelbe

Warnleuchten anzubringen. Zusätzlich wird die Richtung der

Vorbeifahrt mit einer doppelseitigen Leitbake gekennzeichnet,

auf der eine gelbe, doppelseitige Warnleuchte montiert ist. Alle

Warnleuchten zeigen Dauerlicht. In der Regel ist diese Sperrung

gewissermaßen als Vorstufe anzusehen. Folglich ist dort, wo die

Fahrbahn im Zuge der Arbeiten auch für Anlieger gesperrt ist,

eine der oben gezeigten Varianten einzusetzen - also ein

Absperrschrankengitter mit mindestens fünf roten Warnleuchten und

Zeichen 250 (ohne Zusatzzeichen).

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Eine besondere und etwas kuriose

Konstellation ergibt sich wenn Einbahnstraßen für den Radverkehr

in Gegenrichtung freigegeben sind. Gemäß RSA 21 bleibt es in

diesem besonderen Fall bei roten Warnleuchten, damit das Verbot

der Einfahrt für den übrigen Verkehr hinreichend verdeutlicht

wird. Allerdings müssen in diesem Fall die Leitbaken der

nachfolgenden Längsabsperrung doppelseitig ausgeführt sein, da

sie auch für den Radverkehr entgegen der Einbahnstraße gelten.

Dadurch ergibt sich aber visuell eine "Fahrgasse" in die falsche

Richtung, die von anderen Verkehrsteilnehmern missverstanden

werden kann. Insgesamt ist dies keine sinnvolle Lösung.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Teilsperrung der Fahrbahn

Teilsperrung der Fahrbahn

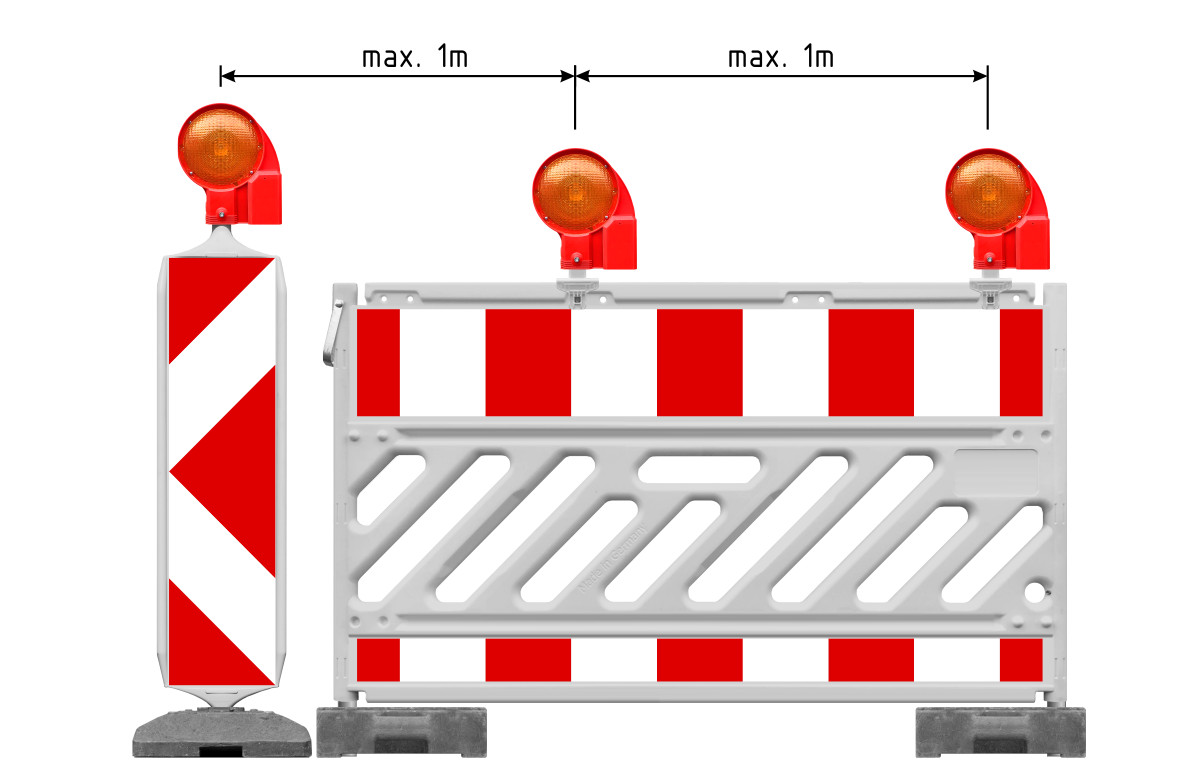

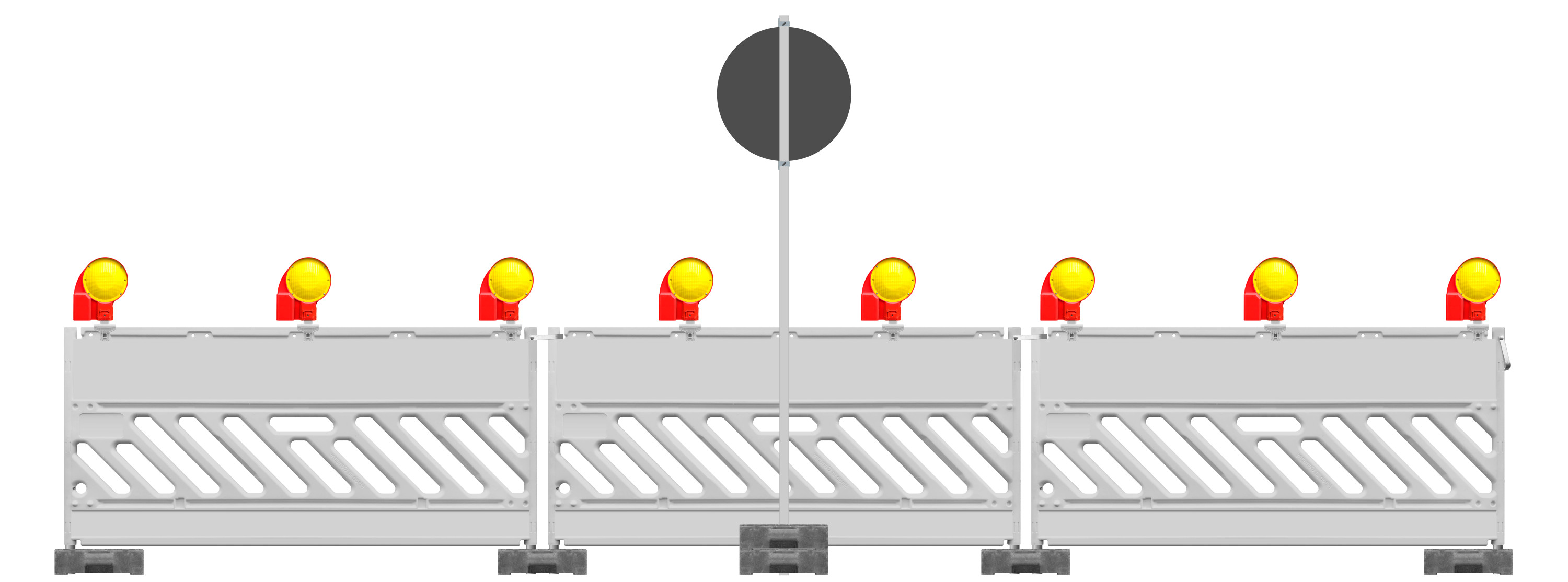

Bei einer halbseitigen

Sperrung bzw. der Sperrung bestimmter Fahrstreifen oder

Fahrbahnteile, kommen ausschließlich gelbe Warnleuchten zur

Anwendung. Auch hier ist der maximale Querabstand von 1m

zwischen den Leuchten zu

beachten. Bei allen Teilsperrungen im Fahrbahnbereich ist

zusätzlich eine Leitbake anzuordnen, die die Richtung der

Vorbeifahrt kennzeichnet.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Bei der "klassischen" Teilsperrung

eines 3m breiten Fahrstreifens können zwei Warnleuchten auf dem

Absperrschrankengitter ausreichend sein. Relevant ist der

maximale Abstand von 1m, der für die Kombination aus Leitbake

und Absperrschrankengitter gilt. Im konkreten Beispiel genügen

also insgesamt drei Warnleuchten.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Ist die Sperrbreite schmaler, kommen

entsprechend kürzere Absperrschrankengitter zum Einsatz. Hier

müssen die Hersteller wie beschrieben nachbessern.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Sind breitere Fahrbahnbereiche bzw.

mehrere Fahrstreifen mit Absperrschrankengittern zu sperren, so

sind auch in diesem Fall die Leuchten so zu verteilen, dass der

maximale Abstand von 1m eingehalten wird. Genau wie bei roten

Warnleuchten lässt sich dies durch Elemente, die abwechselnd mit

drei bzw. zwei Warnleuchten bestückt sind, problemlos

realisieren. Auch in diesem Fall lassen sich Zwischenwerte

außerhalb des 2m-Rastermaßes nur mit kürzeren Elementen

realisieren.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Falsche Anwendung roter

Warnleuchten. Da nicht die gesamte Fahrbahn gesperrt ist, sind

gelbe Warnleuchten anzuordnen. Deren Querabstand darf maximal 1m

betragen. Im Bereich der Gehwegsperrung sind gemäß RSA 21

Rundstrahler (WL 8) erforderlich. Zudem ist hier weder ein

Verbot für Fußgänger (Zeichen 259), noch ein Verbot für

Fahrzeuge aller Art (Zeichen 250) notwendig bzw. zulässig. Für Fußgänger

genügt als Sperrung das Absperrschrankengitter auf dem Gehweg (§

25 Abs. 4 StVO), für den Verkehr auf der Fahrbahn sind die

dortigen Absperrschrankengitter ausreichend (§43 Absatz 3 Satz 2

StVO).

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Fotomontage gemäß RSA 21:

Gelbe Warnleuchten mit einem Abstand von max. 1m, sowie

Rundstrahler im Gehwegbereich. Der Verzicht auf Z 250 ergibt

sich aus der Teilsperrung. Das Zeichen 259 wird gemäß RSA 21 nur

dann angeordnet, wenn der gesamte Straßenquerschnitt für

Fußgänger gesperrt ist. Im Übrigen ist das gesamte Baufeld

lückenlos mit Absperrschrankengittern einzuzäunen. Die Leitbake

sollte zudem separat aufgestellt werden.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Teilsperrung mit Zeichen 357

Teilsperrung mit Zeichen 357

Arbeitsstellenbedingte

Zeichen 357 werden gern durch die Aufstellung auf der Fahrbahn

hervorgehoben. Zur Absicherung dienen dann entweder Leitbaken

oder Absperrschrankengitter. Wie bei allen Teilsperrungen ist

neben dem Absperrschrankengitter eine Leitbake zur Kennzeichnung

der Vorbeifahrt erforderlich. Da diese Leitbake gleichzeitig die

rückwärtige Kennzeichnung des Absperrschrankengitters übernimmt,

ist sie doppelseitig auszuführen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Hervorhebung einer Sackgasse durch

Aufstellung von Verkehrszeichen und Absperrgeräten auf der

Fahrbahn.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Warnleuchten an Absperrschrankengittern

Warnleuchten an Absperrschrankengittern

Warnleuchten an

Absperrschrankengittern haben - mit Ausnahme von Rundstrahlern

gemäß WL8 - grundsätzlich einseitigen Lichtaustritt. Das

gilt für gelbe und rote Warnleuchten gleichermaßen. Muss die

Rückseite von Absperrschrankengittern im Sinne der

Verkehrssicherheit zusätzlich gekennzeichnet werden, so kann

dies nicht allein mit doppelseitigen gelben Warnleuchten

erfolgen, sondern es muss sich dann auch um doppelseitige

Absperrschrankengitter handeln. Alternativ wird die Rückseite

mit Leitbaken und gelben Warnleuchten abgesichert. Rote

Warnleuchten sind ausschließlich einseitig, denn es gibt in der

Regel keinen Anwendungsfall für doppelseitige rote Leuchten.

Zudem sind doppelseitige rote Warnleuchten nicht gemäß

TL-Warnleuchten geprüft bzw. zugelassen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Warnleuchten an

Absperrschrankengittern haben grundsätzlich einseitigen

Lichtaustritt.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

Rückseite bei der Aufstellung von Z

357 auf der Fahrbahn. |

|

Kennzeichnung bzw. Rückverschwenkung

einer Sperrung mit Z 267. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Sperrung von Geh- und Radwegen

Sperrung von Geh- und Radwegen

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Gemäß RSA 21 sind auf Geh- und Radwegen ausschließlich

Rundstrahler-Warnleuchten vom Typ WL 8 einzusetzen. Während im

Teil A im Abschnitt 3.5.4 Absatz 6 nur von Längsabsperrungen die

Rede ist, werden im Teil B im Abschnitt 2.4.3 Absatz 2 sowohl