| |

|

|

| |

|

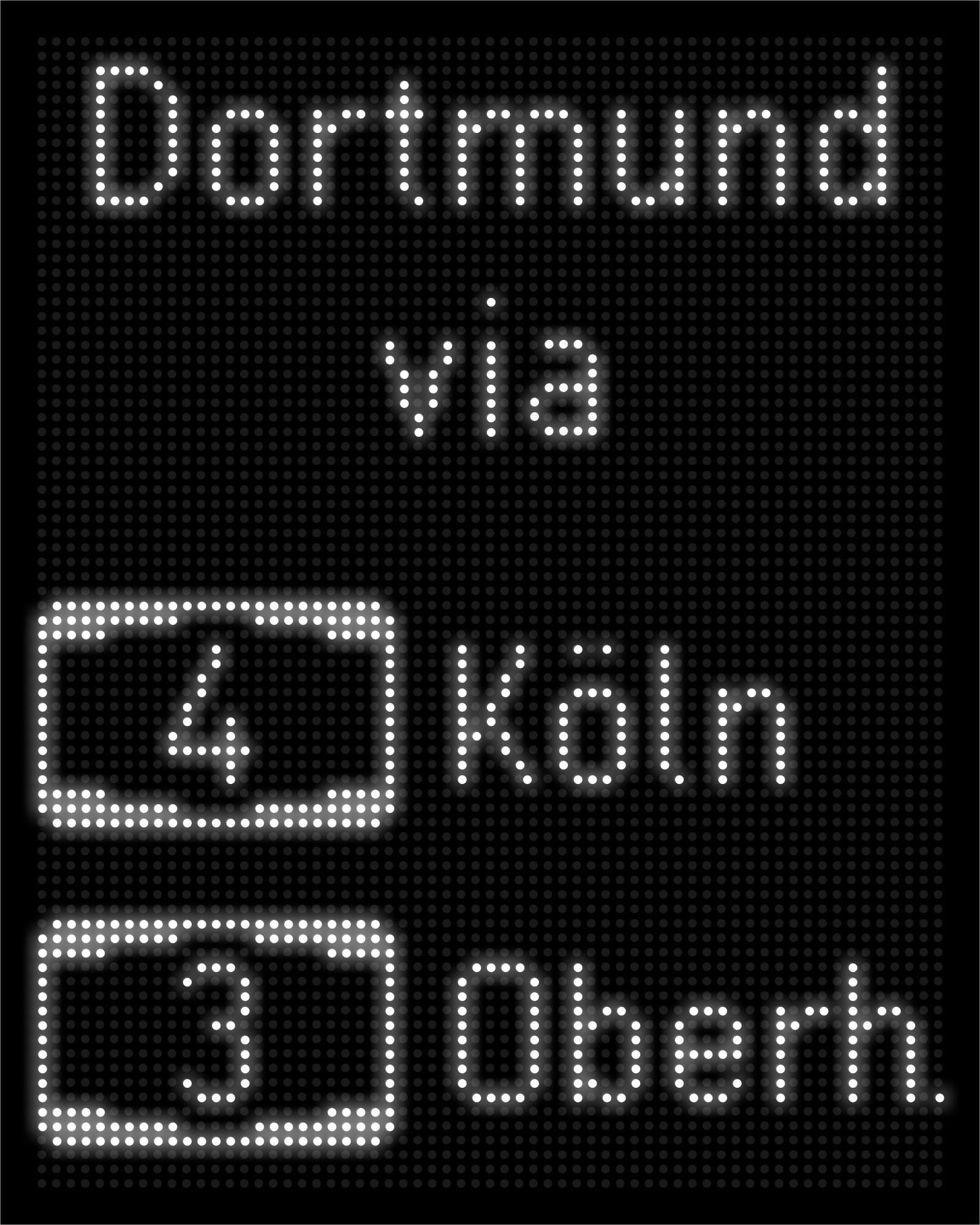

LED-Wechselverkehrszeichen sind vor

allem an Arbeitsstellen im Bereich der Bundesautobahnen seit

vielen Jahren erfolgreich im Einsatz. Mobile

Wechselverkehrszeichen, üblicherweise in Gestalt fahrbarer

LED-Vorwarnanzeiger, repräsentieren das Standardelement zur

Beschilderung von Arbeitsstellen kürzerer Dauer. In der

Verkehrssicherungsbranche werden sie umgangssprachlich als LED-Vorwarner,

LED-Vorwarntafel, LED-Vorwarnanhänger oder - ganz übel - als

LED-Schilderwagen

bezeichnet.

Der amtliche Begriff Vorwarnanzeiger entstammt der

verkehrsjuristisch etwas überzogenen Auffassung, dass eine

Trägertafel gemäß § 39 Abs. 4 StVO weiß ist, was auf klassische

Vorwarntafeln nach RSA nicht zutrifft, weshalb diese in der

Konsequenz auch nicht als Vorwarntafel bezeichnet werden dürfen.

LED-Vorwarntafeln heißen deshalb ganz korrekt "Vorwarnanzeiger mit

lichttechnischem Informationsteil" - der Autor belässt es in

diesem Beitrag aber bei "LED-Vorwarnanzeiger".

Als teilstationäre Anlagen

dienen LED-Wechselverkehrszeichen u.a. der Stauwarnung an

Arbeitsstellen, sie

geben Informationen über Sperrungen und den dazugehörigen Umleitungsstrecken, oder werden zur Realisierung

tageszeitabhängiger Geschwindigkeitsbeschränkungen als Folge der

ASR A5.2 genutzt. Zunehmend kommen sie anstelle konventioneller

Fahrstreifen- und Verkehrslenkungstafeln zum Einsatz, um

beispielsweise Wechselverkehrsführungen zu realisieren. Eine

weitere Anwendung sind Anlagen zum Detektieren und Ausleiten

schwerer Fahrzeuge im Bereich maroder Brücken.

In den RSA 21 werden Vorwarnanzeiger

in den jeweiligen Regelplänen als LED-Wechselverkehrszeichen

abgebildet (invertierte Darstellung von Schwarz und Weiß) -

also gemäß dem Stand der Technik. Hierbei wurde allerdings eine

Gestaltung gewählt, die sich mit den bisher am Markt verfügbaren

Systemen nicht hinreichend umsetzen lies, nämlich eine

Längenangabe unter Zeichen 274 sowie das Zusatzzeichen

"Seitenstreifen befahren".

|

LED-Vorwarnanzeiger aus dem Jahr 2009 |

|

|

| |

|

|

| |

|

Der Autor hat das damals

thematisiert,

worauf in einem Artikel (Straße und Autobahn

04.2022) indirekt Bezug genommen wurde. So wurde erklärt, dass

man mit der neuen Darstellung in den RSA 21 auch einen

Entwicklungsimpuls verbinden würde, welcher die Hersteller zur

Konstruktion entsprechender Anlagen anregen solle. In der

Tat besteht in der Verkehrssicherungsbranche - verglichen mit

anderen Technologien - eine vergleichsweise überschaubare

Innovationskraft mit einer ausgeprägten Huhn-Ei-Problematik:

Neue oder verbesserte Produkte werden aus eigenem Antrieb nur selten entwickelt,

da sie nicht nachgefragt werden und sie werden nicht

nachgefragt, weil es sie nicht gibt. Nachdem ein Dienstleistungsunternehmen für Verkehrssicherung einen eigenen

LED-Vorwarnanzeiger mit einer großen einteiligen Anzeigefläche

vorgestellt hatte, kam etwas Bewegung in den Markt. Inzwischen

bieten auch die bekannten Hersteller ihre LED-Vorwarnanzeiger mit

einteiliger Anzeigefläche an, wodurch sich die Möglichkeiten zur

Darstellung der Inhalte gemäß RSA 21 deutlich verbessern.

Allerdings lässt sich mit

LED-Matrix-Verkehrszeichen auch jede Menge Unfug veranstalten

und genau hier soll dieser Beitrag ansetzen. So entsprechen

viele Darstellungen bereits herstellerseitig nicht den Mustern

der amtlichen Verkehrszeichen nach StVO, Grundzüge der

Schriftgestaltung werden nicht beachtet und verkehrsrechtlich

fragwürdige Schaltungen sind an der Tagesordnung. Damit ist

natürlich nicht gemeint, dass sich Verkehrszeichen auf einer

LED-Matrix nur mit gewissen grafischen Abstrichen darstellen

lassen, sondern es geht um die Klarstellung, ab wann man sowohl den grafischen

als auch den verkehrsrechtlichen Rahmen verlässt. Ziel dieses

Beitrages ist die Sensibilisierung der Verantwortlichen sowohl

auf Seiten der Auftraggeber und Behörden, der mit der Ausführung befassten Dienstleistungsunternehmen für Verkehrssicherung, aber auch der Hersteller von

LED-Vorwarnanzeigern und teilstationären LED-Wechselverkehrszeichen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

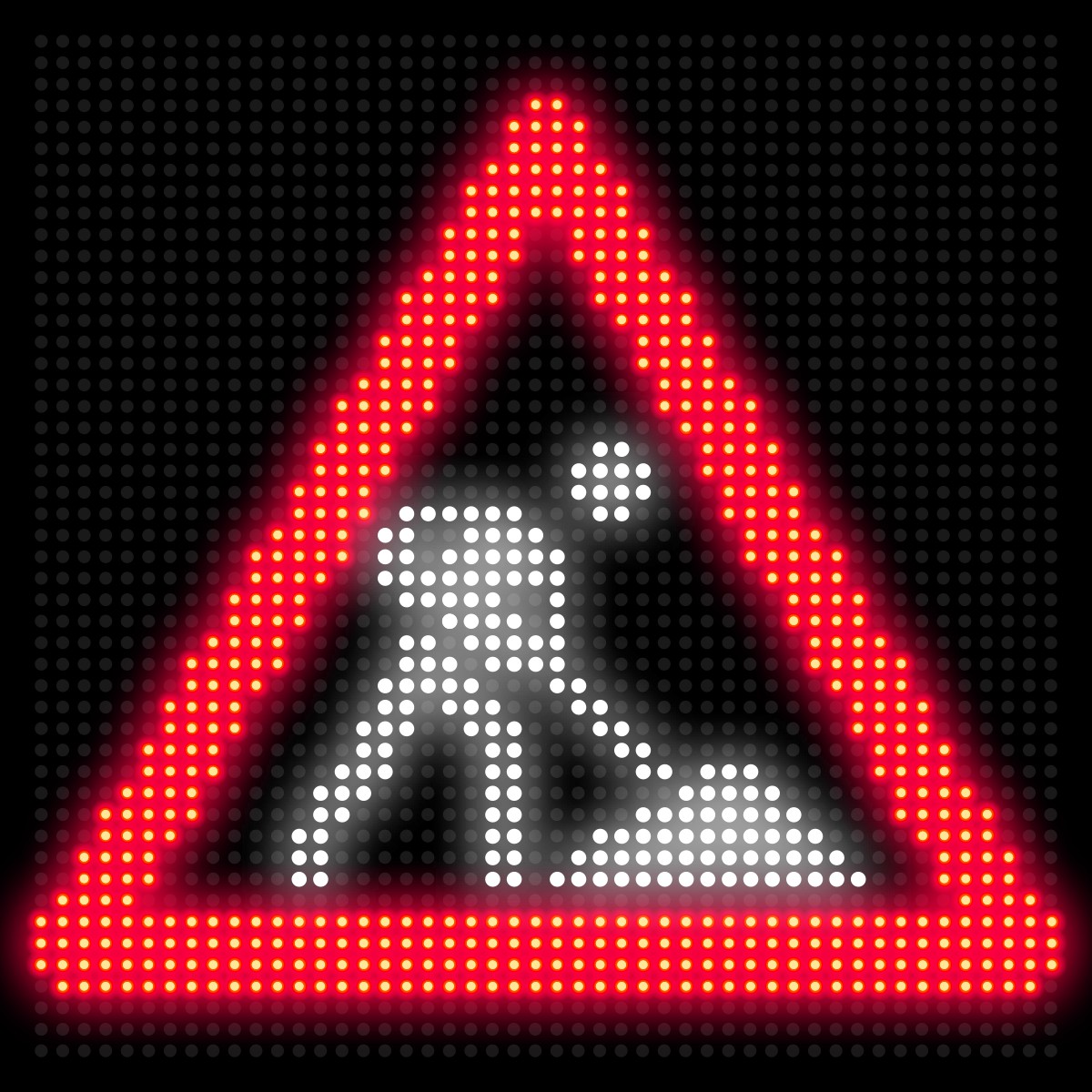

Gegenüberstellung des Gefahrzeichens

123

"Arbeitsstelle" gemäß StVO (links) und gestalterisch fragwürdige

Umsetzung via LED-Matrix (rechts). |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Verständliche aber von StVO und

VzKat abweichende Darstellung einer Fahrstreifenreduktion

(unzulässiges Quadrat und "verschmolzene" Fahrstreifen). |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Low-Budget-Wechselverkehrszeichen

Low-Budget-Wechselverkehrszeichen

Bevor wir in das Thema LED-Wechselverkehrszeichen einsteigen

soll eine fehlgeleitete Rechtsauffassung besprochen

werden, die in vielen Planungsbüros,

Dienstleistungsunternehmen, Verkehrs- und Straßenbaubehörden

sowie bei der Polizei weiterhin an der Tagesordnung ist: Die

vermeintliche Zulässigkeit von zeitlich

verschachtelten Geschwindigkeitsbeschränkungen:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Zwei unterschiedliche Zeichen 274 gelten zur selben Zeit.

Beschilderungen wie diese sind verkehrsrechtlich gesehen grober

Unfug. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Die Vorgaben der ASR A5.2 erfordern

häufig eine arbeitstägliche Reduzierung der zulässigen

Höchstgeschwindigkeit an Strecken, die bereits auf Grund der

arbeitsstellenbedingten Verkehrsführung mit einer

Geschwindigkeitsbeschränkung versehen sind. Die vermeintliche

Logik hinter der gezeigten Beschilderung besteht darin,

dass das Zeichen 274-60 (60km/h) das allgemeine Tempolimit

repräsentiert, welches von Montag bis Freitag jeweils in der

Arbeitszeit von 7 bis 19 Uhr aus Gründen des Arbeitsschutzes auf

40km/h reduziert wird. Das ist vom Grunde her verständlich und sogar nachvollziehbar - nur werden eben im relevanten Zeitraum

zwei unterschiedliche Höchstgeschwindigkeiten auf derselben

Strecke angeordnet,

nämlich 60 km/h und 40 km/h. Um das Problem zu verstehen muss man sich das

Zusatzzeichen in der relevanten Zeit einfach wegdenken - so als

würde das Baustellenpersonal morgens um 7 Uhr das Zeichen 274-40 anbringen und um 19 Uhr wieder demontieren. Das Zeichen

274-60 ist jedoch die ganze Zeit präsent.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Die VwV-StVO führt diesbezüglich

unmissverständlich aus, dass Verkehrszeichen, die nur zu bestimmten

Zeiten gelten sollen, sonst nicht sichtbar sein dürfen - wobei

bestimmte Schilder (u.a. Zeichen 274) per Zusatzzeichen zeitlich

beschränkt werden dürfen. Man müsste daher im Falle der

gezeigten Low-Budget-Lösung auch das Zeichen 274-60 für den

übrigen Zeitraum durch ein weiteres Zusatzzeichen beschränken,

wobei auch Samstag und Sonntag zu berücksichtigen

sind. Das Ergebnis in Gestalt zweier Vorschriftzeichen mit

jeweils einem eigenen Zusatzzeichen stellt am Ende aber keine

wirkliche Verbesserung dar, sondern nur eine formell

rechtssichere Ausführung.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Beschilderungen wie die gezeigte

sind keine

Lösung und eröffnen ambitionierten Verkehrsjuristen ein

dankbares

Betätigungsfeld.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Eine derartige Regelung kann nur durch den Einsatz

von Wechselverkehrszeichen umgesetzt werden, mit welchen

man zudem flexibel auf die Erfordernisse der Arbeitsstelle

reagieren kann. Wenn die aktuellen Arbeiten beispielsweise keinen

Aufenthalt im Grenzbereich zum Straßenverkehr erfordern (siehe

Foto - Arbeiten am Mittelstreifen), dann besteht auch kein Grund

für eine zusätzliche Geschwindigkeitsbeschränkung und

folgerichtig gilt dann auch während der Arbeitszeit Tempo 60.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Durch den Einsatz von Wechselverkehrszeichen kann die zusätzliche

Geschwindigkeitsbeschränkung zudem auf einen räumlich begrenzten

Bereich beschränkt werden, so dass eben nicht auf 5 km Länge

pauschal ein Tempolimit von 40km/h gilt, weil irgendwo an einem kurzen Teilstück gerade im

Grenzbereich zum Straßenverkehr gearbeitet wird. Die

Realisierung einer solchen Beschilderung durch

LED-Wechselverkehrszeichen repräsentiert dabei nicht nur den

Stand der Technik sowie eine rechtssichere Ausführung, sondern

sie dient auch der Akzeptanz von

Geschwindigkeitsbeschränkungen. Der Verkehrsteilnehmer

erkennt nämlich durchaus, ob eine Regelung situativ eingesetzt wird

und nicht per Gieskanne.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Keine Hierarchie zwischen LED-Verkehrszeichen und Blechschildern

Keine Hierarchie zwischen LED-Verkehrszeichen und Blechschildern

Eine weitere fragwürdige Auffassung besteht

in der Annahme, dass lichttechnisch erzeugte Verkehrszeichen vorhandenen

Blechschildern vorgehen würden. Vor allem in

einigen Betriebsleitstellen der Autobahnen ist diese Meinung

seit vielen Jahren etabliert und so konkurrieren an bestimmten

Strecken klassische Blechschilder mit

LED-Verkehrszeichen um die Wette. Das Ergebnis sieht dann etwa

so aus:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Die LED-Verkehrszeichen der VBA

sollen den Blechschildern am Fahrbahnrand auf der gesamten

Strecke vorgehen - dafür fehlt jedoch die Rechtsgrundlage.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Woher diese irrige Annahme stammt

ist unklar, anhand der StVO lässt sie sich jedenfalls nicht belegen.

Möglicherweise wird die Regelung zu Lichtzeichenanlagen (§ 37

StVO) mit den lichttechnisch erzeugten Schildern (also

vermeintlich

"Lichtzeichen") gleichgesetzt,

was so natürlich nicht richtig ist. Die Wechsellichtzeichen des

§ 37 Abs. 2 StVO sind "Ampeln", die Dauerlichtzeichen des

§ 37 Abs. 3 StVO sind rote gekreuzte Schrägbalken, grüne nach unten

gerichtete Pfeile oder schräg nach unten gerichtete gelb

blinkende Pfeile. Letztere können zwar durch

Verkehrsbeeinflussungsanlagen angezeigt werden, allerdings sind

die klassischen Wechselverkehrszeichen (Zeichen 101, 274, 276

und 277 gemäß RWVZ)

keine Lichtzeichen im Sinne des § 37 StVO. Zudem gehen echte Lichtzeichen (also Ampeln) nur Vorrangregeln und Vorrang

regelnden Verkehrszeichen vor.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Verkehrsrechtlich unproblematisch

aber dennoch fehlerhaft: Stationäre Ankündigung derselben

Arbeitsstelle in 800m (Blech) und in 1000m (VBA). |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

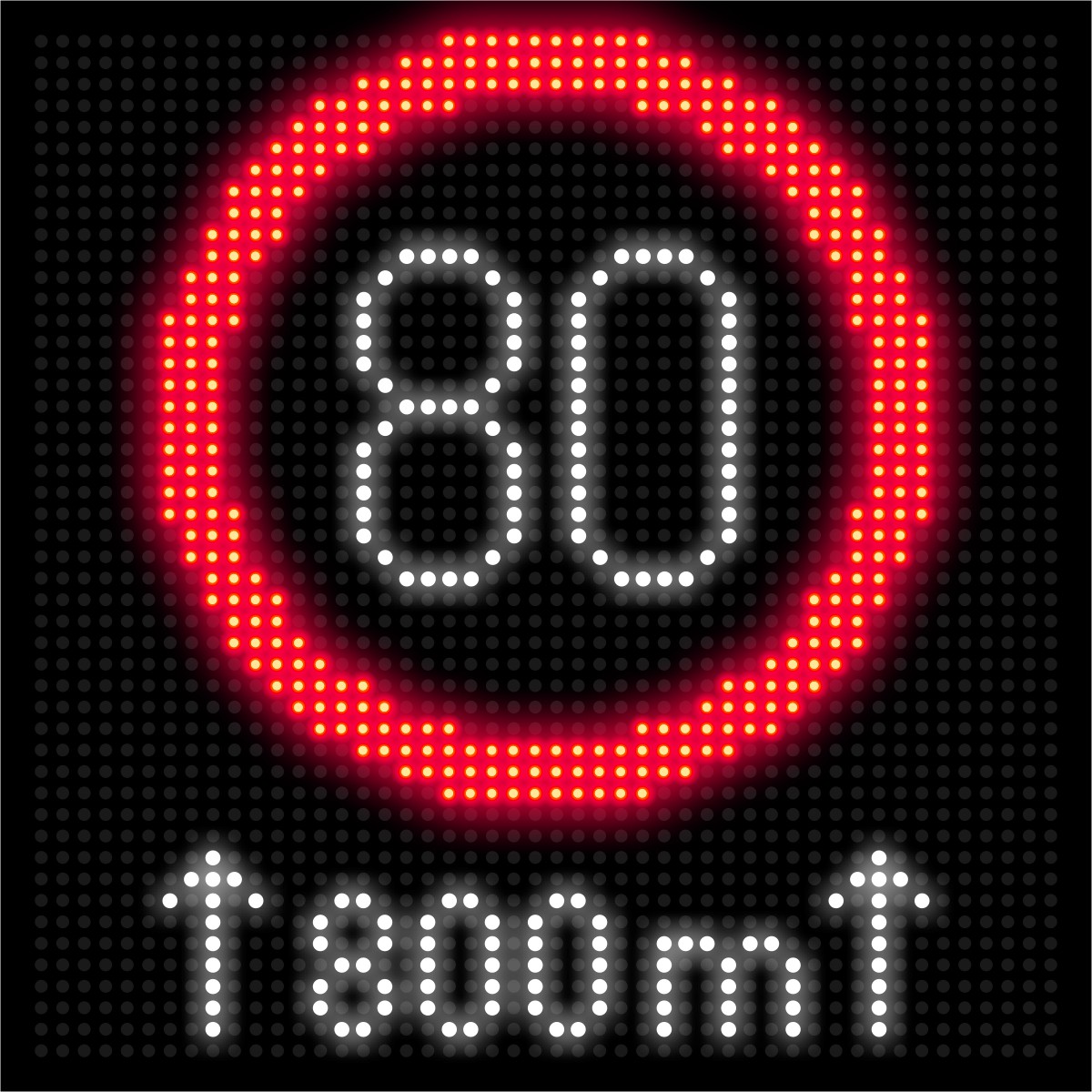

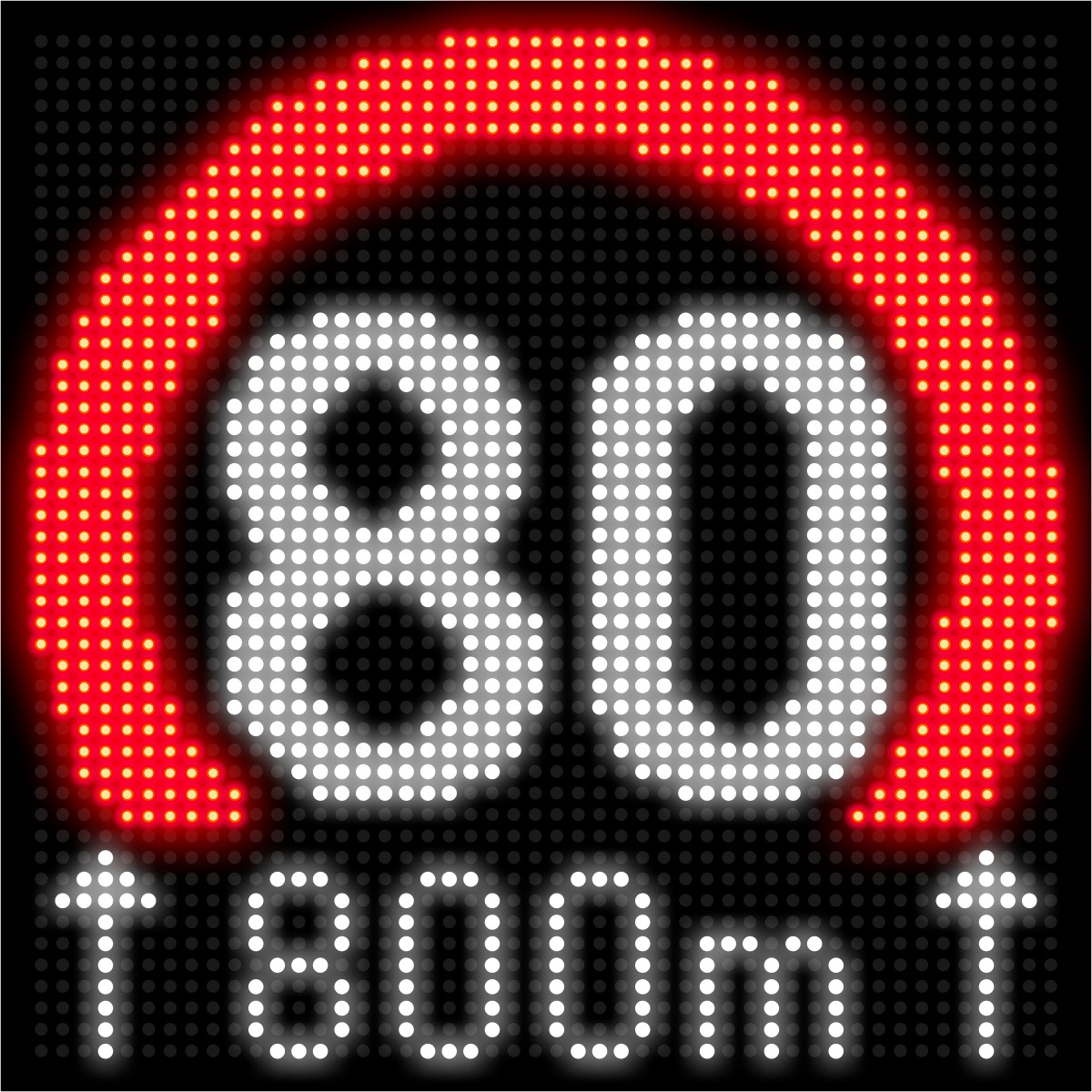

Dauerlichtzeichen (hier rot gekreuzte

Schrägbalken) werden zwar von derselben Anzeigefläche erzeugt

und sind als Anforderung in den RWVZ vorgesehen,

dennoch sind die daneben befindlichen Verkehrszeichen 274-80 und

123 keine "Lichtzeichen" i.S.d. § 37 StVO, auch wenn sie

ebenfalls lichttechnisch erzeugt werden. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

In diesem Zusammenhang ist auch

eine andere Frage interessant: Wie werden rot gekreuzte

Schrägbalken und das damit angeordnete Befahrverbot des

Fahrstreifens in so einem Fall eigentlich wieder aufgehoben? Dafür müsste man am

Ende der Arbeitsstelle den nach unten gerichteten grünen Pfeil

zeigen, aber den können viele Verkehrsbeeinflussungsanlagen gar

nicht darstellen, auch weil die Richtlinien für

Wechselverkehrszeichen (RWVZ) dies bislang nicht vorsehen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Am Abschluss einer durch

Dauerlichtzeichen geregelten Strecke ist über allen Fahrstreifen

der grüne nach unten gerichtete Freigabepfeil anzuzeigen, um ein

zuvor durch rote gekreuzte Schrägbalken angeordnetes

Befahrverbot rechtswirksam und vor allem eindeutig wieder

aufzuheben. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Lichttechnisch erzeugte

Verkehrszeichen stehen in der Hierarchie mit Blechschildern auf

einer Ebene, so das bei gleichzeitig gültigen LED-Schildern und

Blechverkehrszeichen ggf. ein Widerspruch entsteht. Die einzigen Verkehrszeichen, die

den Anordnungen von ortsfest angebrachten

Schildern vorgehen, sind solche die an Fahrzeugen montiert sind

(§ 39 Abs. 6 StVO).

Das sind gemäß dem Stand der Technik üblicherweise fahrbare

LED-Vorwarnanzeiger und wenn diese beispielsweise ein Zeichen 274-80

anzeigen, geht diese Anordnung einem ortsfesten Zeichen 274 vor: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Vorwarnanzeiger sind Fahrzeuge und

gehen damit gemäß § 39 Abs. 6 StVO den vorhandenen

Verkehrszeichen vor. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Das gilt auch für konventionelle Vorwarnanzeiger,

in diesem Fall mit

Prismenwender. Der Einsatz dieser "Oldtimer" ist allerdings eher

fragwürdig. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Bei dieser Umsetzung eines

"Vorwarnanzeigers" handelt es sich nicht um ein Fahrzeug, so

dass evtl. vorhandene Zeichen 274 deaktiviert werden müssen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Im Übrigen stellt eine derartige

Beschilderung allenfalls eine Notlösung dar, welche nur auf

Streckenabschnitten ohne (ausreichend breiten) Seitenstreifen einzusetzen

ist. Bei der Verwendung solcher Tafeln müssen die Verkehrszeichen in Größe

und Gestaltung natürlich dem VzKat entsprechen, was im konkreten

Beispiel eher

weniger gelungen ist. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Stand der Technik - Anzeigengröße und

Auflösung

Stand der Technik - Anzeigengröße und

Auflösung

Wenn Hersteller und

Dienstleistungsunternehmen im Zusammenhang mit

LED-Wechselverkehrszeichen von "modernster Technik"

oder "smarten Anlagen" sprechen, ist damit oft der technische Stand aus den

1980er und 1990er Jahren gemeint. Zwar sind heutzutage u.a. die

Steuerungsmöglichkeiten der Anlagen deutlich komfortabler und

anstelle von Systemen in Lichtfasertechnik oder monochromer LED-Displays

werden zunehmend RGB-Anzeigen eingesetzt - die verfügbare

Auflösung setzt den werbewirksamen Aussagen aber oftmals Grenzen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Fahrbare dynamische Vorwarntafel

(Lichtfasertechnik) der Firma Dambach aus dem Jahr 1995. Viel hat sich

in Sachen Auflösung seit dem nicht verändert. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Detailansicht der LED-Matrix eines

teilstationären Wechselverkehrszeichens. Ein Pixelabstand

von 20 mm repräsentiert weiterhin den Stand der Technik.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Detailansicht eines stationären

LED-Wechselverkehrszeichens mit 16mm Pixelabstand.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Während LED-Videowände in der

Veranstaltungstechnik üblicherweise ein Pixelpitch (Raster)

zwischen 2 und 8 mm aufweisen (je nach System und Anwendung

auch deutlich geringer oder etwas größer), repräsentiert ein

Raster von 20 - 25 mm

in der Verkehrstechnik weiterhin den Branchenstandard. Zur

Abbildung der üblichen Verkehrszeichen in den regulären Größen

nach RWVZ genügt das im Regelfall, aber sowohl die Dienstleistungsunternehmen

für Verkehrssicherung als auch deren Auftraggeber planen oftmals

Inhalte, die sich

mit der verfügbaren Technik nicht oder nur unzureichend umsetzen lassen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

LED-Matrix aus der Veranstaltungstechnik mit einem Pixelabstand

von 2,6 mm |

LED-Matrix aus der Verkehrstechnik mit einem Pixelabstand von 20

mm |

|

|

| |

|

|

| |

|

Zwar sind die Anforderungen des

Straßenverkehrs nur bedingt mit denen der Veranstaltungstechnik

vergleichbar (Stichwort: DIN EN 12966), in der Gesamtbetrachtung bleibt die

Verkehrstechnik im Anwendungsbereich der RSA 21 aber deutlich hinter den technischen

Möglichkeiten zurück. In der Praxis wird natürlich trotzdem

versucht, auf einer Anzeigefläche mit lediglich 48 x 60 oder 64

x 80 Pixel verkleinerte Verkehrszeichen und Sinnbilder,

Autobahn- und Bundesstraßennummern oder umfangreiche Texte abzubilden - oft

mit fragwürdigem Ergebnis. Dabei gibt es auch in der

Verkehrstechnik inzwischen andere Lösungen, u.a. bei

Stadtinformations- und Parkleitsystemen:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

LED-Wegweiser eines Parkleitsystems

mit einer für die Verkehrstechnik vergleichsweise hohen Auflösung.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Empfehlungen für künftige Entwicklungen

Empfehlungen für künftige Entwicklungen

Eine hochauflösende Darstellung von

LED-Wechselverkehrszeichen mit z.B. 1,9mm Pixelabstand ist

natürlich unnötig, auch wenn dies technisch durchaus realisierbar

ist. Die verschiedenen Anwendungen in der Praxis erfordern aber

zumindest ein Raster von maximal 10 - 12mm (besser 5 - 8mm), um verkehrsrechtlich

relevante Details hinreichend darstellen zu können. Das

beispielsweise bei der Wiedergabe von Zeichen 264 auf

Fahrstreifen-Pfeilen einfach die Einheit "m" weggelassen oder an

anderer Stelle im Schild positioniert wird, weil sie auf Grund

der groben Auflösung branchenüblicher LED-Tafeln nicht

darstellbar ist, kann jedenfalls nicht die Lösung sein (mehr

dazu später).

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

unzulässige Varianten von Zeichen 264 aus der Praxis |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Modularer Aufbau bei teilstationären Anlagen

Ein weiteres Manko besteht in der festgelegten

Größe der Anzeigefläche von teilstationären Anlagen, welche in

Anlehnung an konventionelle Fahrstreifen- und

Verkehrslenkungstafeln üblicherweise etwa 1280 x 1600 mm oder

1280 x 1920 mm beträgt

(entsprechend dem Maß des LED-Rasters

zzgl. Gehäuse). Diese Größe ist für die meisten Anwendungen

zunächst ausreichend, zumal der verfügbare Platz insbesondere im

Mittelstreifen oft begrenzt ist. Allerdings gibt es auch

Projekte, bei denen z.B. Wegweiser in LED nachgebildet werden

sollen und entsprechend erfolgt die Montage mehrerer LED-Tafeln über- oder

nebeneinander. Hierdurch entsteht zwangsläufig

eine konstruktive Unterbrechung der Anzeigefläche, die sich - je nach

erforderlicher Abbildung - in das Gesamtbild integrieren lässt,

oder eben stört.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

LED-Videowände in der

Veranstaltungstechnik werden dagegen aus randlosen Modulen

zusammengesetzt, wodurch eine homogene Anzeigefläche entsteht.

Die einzelnen Elemente sind sowohl elektrisch als auch

mechanisch so ausgeführt, das sie vor Ort werkzeuglos

zusammengesetzt und wieder demontiert werden können. Hierzu

werden die Module mit Leitungen für Spannungsversorgung und

Daten miteinander verbunden und über einen zentralen Controller

angesteuert. Ein derartiges Konzept wäre - natürlich mit

entsprechenden Anpassungen - auch in der Verkehrstechnik

sinnvoll, um teilstationäre LED-Wechselverkehrszeichen in der

Größe skalieren zu können. In Kombination mit der schon

erwähnten Verbesserung der Auflösung würde es sich um ein System

handeln, dass heutigen und künftigen Ansprüchen wirklich gerecht

wird und folglich auch die Bezeichnung "modern" verdient.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Technische Defizite - Degradation

Technische Defizite - Degradation

Bei allen Vorzügen der

LED-Technik gibt es natürlich auch einige Defizite. Je nach

System, Hersteller und Einsatzdauer altern die LEDs schneller oder langsamer -

aber sie altern. Dieser als Degradation bezeichnete Prozess ist

auch bei LED-Wechselverkehrszeichen gegeben und wird vor allem

dann sichtbar, wenn ein sonst dauerhaft angezeigtes

Verkehrszeichen - im Sinne seiner eigentlichen Bestimmung -

einen anderen Inhalt wiedergeben muss:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Diese Wechselverkehrszeichen zeigen

ständig das Zeichen 274-80 an und nur in besonderen Fällen

eine andere Geschwindigkeitsbeschränkung. Da die LEDs der 4 quasi

neuwertig sind, leuchten sie heller als die 0, welche bei

allen darstellbaren Varianten (80, 60, 40) dieselbe ist und

dauerhaft leuchtet.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Im Anwendungsbereich der RSA 21 ist

der beschriebene Effekt vor allem bei

teilstationären LED-Wechselverkehrszeichen zu beobachten, wobei

hier auch immer die eingesetzte LED-Technologie eine Rolle

spielt. Wenn beispielsweise an einer Langzeit-Baustelle

dauerhaft ein bestimmter Inhalt angezeigt wird, sind die hierfür

genutzten LEDs einer Alterung durch den aktiven Betrieb

ausgesetzt, während die restlichen LEDs der Anzeigefläche

inaktiv sind und folglich geschont werden. Wird auf einer

solchen Tafel dann ein anderer Inhalt angezeigt, erscheinen die

bislang nicht verwendeten LEDs deutlich heller und weisen

insgesamt eine

einheitliche Lichtstärke auf, während die bereits "gebrauchten"

LEDs mit unterschiedlicher Intensität leuchten. Je älter die

Anlage ist und je öfter sie über einen längeren Zeitraum

denselben Inhalt angezeigt hat, umso deutlicher werden die

Unterschiede:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

LED-Wechselverkehrszeichen mit

unterschiedlich gealterten LEDs |

Darstellung im Neuzustand |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

verkehrsrechtliche

Grundlagen zu LED-Wechselverkehrszeichen

verkehrsrechtliche

Grundlagen zu LED-Wechselverkehrszeichen

Die StVO beschreibt im § 39 Abs. 4, dass in

Wechselverkehrszeichen die weißen Flächen schwarz und die

schwarzen Sinnbilder und der schwarze Rand weiß sein können,

wenn diese Zeichen nur durch Leuchten erzeugt werden:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

Zeichen

274-80

reguläre Darstellung |

Schwarz-Weiß-Umkehr |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Die Begrifflichkeit "kann" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass

die sog. Schwarz-Weiß-Umkehr bei LED-Wechselverkehrszeichen zulässig

und gegenüber dem Verkehrsteilnehmer verbindlich

ist, sie besagt aber nicht, dass die Darstellung zwingend so erfolgen muss. Ein

typisches Beispiel hierfür ist Zeichen 250, welches mit dem

heutigen Stand der Technik

problemlos in einer 1:1 Farbdarstellung angezeigt werden kann und

deshalb auch so anzuzeigen ist:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

Zeichen

250

reguläre Darstellung |

Schwarz-Weiß-Umkehr |

Farbdarstellung 1:1 |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Die mittlere Abbildung

repräsentiert die klassische Schwarz-Weiß-Umkehr gemäß StVO,

weshalb das Ergebnis nur aus einem roten Ring besteht. Deutlich

besser ist die rechts abgebildete 1:1 Farbdarstellung,

wobei auf die Abbildung des weißen Kontraststreifens verzichtet

wurde, da sich der Kontrast bereits aus dem schwarzen

Hintergrund ergibt. Doch auch dieses Detail wäre mit den heute

verfügbaren Anlagen problemlos darstellbar. Der schmale schwarze

Ring ist bei einigen Anlagen zur Trennung der Farben Rot und

Weiß erforderlich, damit diese nicht visuell zusammenfließen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Die Darstellung von Zeichen 250 als

klassische Schwarz-Weiß-Umkehr ist alles andere als sinnvoll.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Beispiel für die 1:1 Farbdarstellung

von Zeichen 250 (rechts) im Vergleich zur klassischen Schwarz-Weiß-Umkehr

bei Zeichen 101 (links). Die unzulässige Verwendung von Zeichen 101

(Gefahrstelle) als bloße "Ankündigung" bzw. "Hinweis" wird

später besprochen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

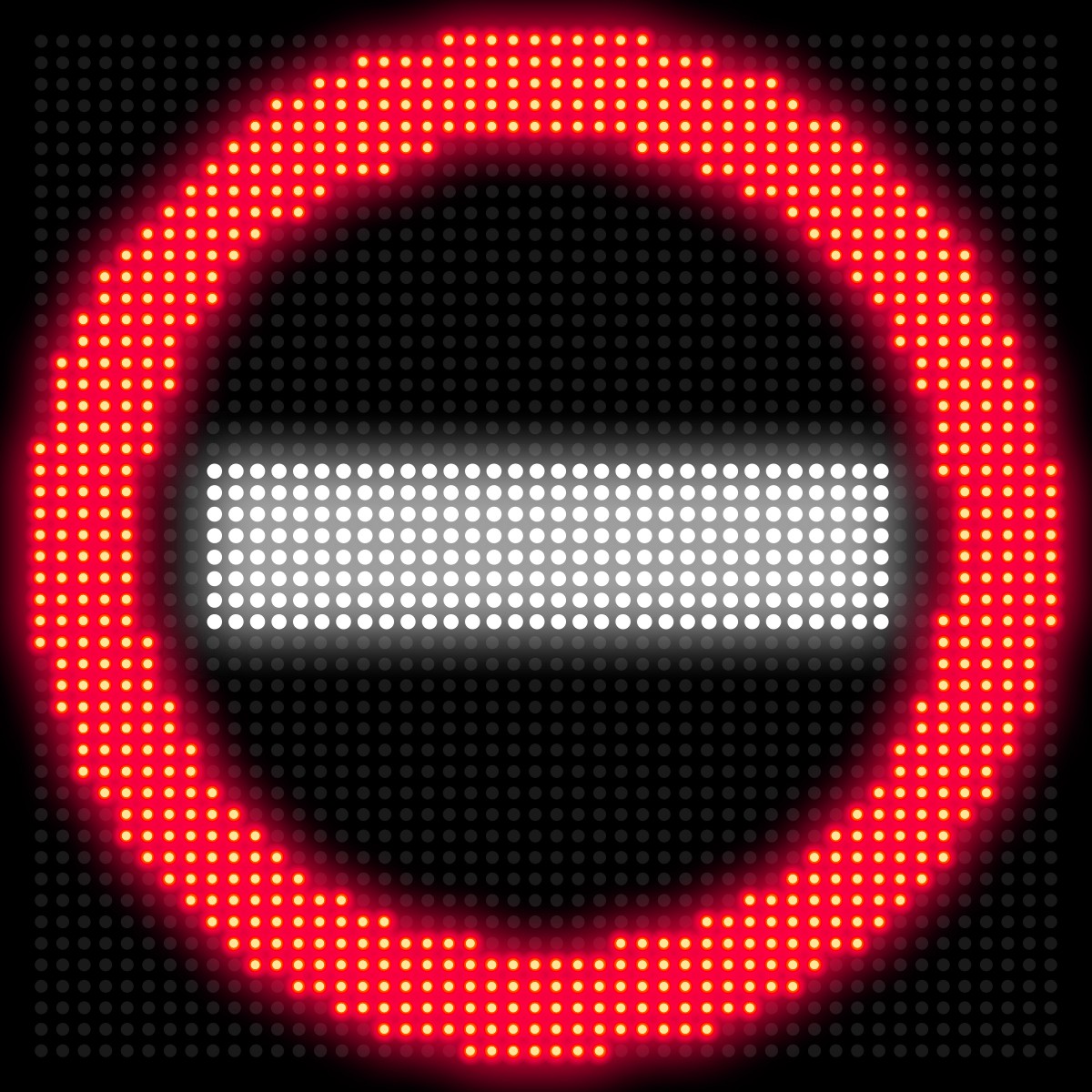

Zeichen 267

Zeichen 267

Auch die Wiedergabe von Zeichen 267 muss als

1:1 Farbdarstellung erfolgen, da die einfache Schwarz-Weiß-Umkehr

ebenfalls ein fragwürdiges Ergebnis darstellt:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

Zeichen

267

reguläre Darstellung |

Schwarz-Weiß-Umkehr |

Farbdarstellung 1:1 |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Die schmale schwarze Umrandung des

weißen Querbalkens ist wie bei der Darstellung von Zeichen 250

bei einigen Anlagen zur Trennung der Farben Rot und Weiß

erforderlich, damit diese nicht visuell zusammenfließen. Je nach

System kann das Zeichen aber auch ohne dieses grafische

Hilfsmittel 1:1 abgebildet werden.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Bastelkram

In einigen Bibliotheken von

LED-Vorwarnanzeigern findet sich eine fragwürdige Mutation aus

Zeichen 250 und 267, die so selbstverständlich nicht

anordnungsfähig ist und keine Regelung im Sinne von Zeichen 267 gegenüber

dem Verkehrsteilnehmer erwirkt. Im Zuge der unbedarften Auswahl der

jeweiligen Inhalte durch die Anwender kommt diese unzulässige Kreation in der Praxis natürlich

trotzdem zum Einsatz:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

fragwürdiger Versuch zur

Darstellung von Z 267 |

adaptierte Darstellung

=

kein Zeichen nach StVO |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Verkehrszeichen mit blauer oder gelber Grundfläche

Verkehrszeichen mit blauer oder gelber Grundfläche

Die Wiedergabe von Verkehrszeichen mit gelber

oder blauer Grundfläche erfolgt ebenfalls als 1:1

Farbdarstellung. Zwar werden

insbesondere gelbe und blaue Umleitungsschilder sowie Autobahn-

und Bundesstraßennummern in der Praxis auch gern in Weiß

dargestellt, dies liegt aber oft nur an den technischen

Unzulänglichkeiten der eingesetzten Systeme (monochrome oder

lediglich weiß/rote LED-Bestückung der Anzeigefläche).

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Umleitungsschilder sind 1:1

darzustellen, in diesem Fall blauer Grund mit weißer Schrift (Zeichen 460). Dasselbe gilt für die Autobahnnummer

Zeichen 405.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Beispiel für die farbige Darstellung

eines Umleitungshinweises sowie Verzicht auf die unzulässige

Abbildung von Zeichen 101 als Hinweis auf eine Sperrung.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Gelb ist nicht Weiß und Weiß ist nicht Rot

Gelb ist nicht Weiß und Weiß ist nicht Rot

Die ersten LED-Vorwarnanzeiger der 1990er Jahre

wurden mangels leistungsfähiger weißer LEDs mit gelben Leuchtdioden

bestückt. Dieser technische Kompromiss hielt auch noch viele

Jahre nach Einführung weißer LEDs an, da die neuen Anlagen mit

einem entsprechenden Aufpreis angeboten wurden, weshalb der sparsame

Kunde weiterhin die preiswerte Variante mit gelber

LED-Bestückung bevorzugte. Daher Korrektur zum oben Gesagten: Es

handelt sich in der Verkehrssicherungsbranche in der Regel um eine

ausgeprägte Huhn-Ei-Preis-Problematik.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Abbildung aus dem Produktkatalog der

Firma Nissen von 1998.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Bezüglich der bloßen Darstellung von

Fahrstreifen- und Verkehrslenkungstafeln ist die farbliche

Abweichung weitgehend unkritisch, da hiermit keine Ge-

oder Verbote verknüpft sind, sondern nur der Verlauf und die

Anzahl von Fahrstreifen angegeben wird (vgl. Anlage 3 lfd. Nr.

80 StVO). Der StVO entspricht

eine derartige Ausführung trotzdem nicht, so dass auch

Fahrstreifenpfeile ausschließlich in Weiß dargestellt werden dürfen

(oder Schwarz bei einer 1:1 Farbdarstellung). Problematisch ist die

Farbwahl bei der Wiedergabe von Vorschriftzeichen wie

Zeichen 274, denn hierfür sind gelbe Ziffern

unzulässig. Dies betrifft auch die Abbildung von Zeichen

276 oder 277 sowie die Wiedergabe von Vorschriftzeichen auf den Pfeilen von Fahrstreifentafeln.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

unzulässige Darstellung

von Z 274-80 und 276 (Gelb statt Weiß) |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Ähnlich verhält es sich mit dem

Versuch, auf monochromen LED-Anzeigeflächen Vorschriftzeichen

darzustellen. Die Hersteller bieten natürlich auch hierfür

vorgefertigte Bibliotheken an und die Anwender nutzen diese

auch. So werden insbesondere auf den monochromen Untertafeln von

LED-Vorwarnanzeigern Vorschriftzeichen mit weißem oder gelbem

Rand dargestellt, was selbstverständlich nicht der StVO

entspricht und folglich keine entsprechenden

Verhaltensvorschriften auslöst. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

unzulässige Darstellung

von Z 264 monochrom in Gelb bzw. Weiß. |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Da inzwischen zunehmend RGB-Systeme

im Einsatz sind, erledigt sich das Problem langfristig von

allein. Allerdings nutzen gerade kleinere Unternehmen auch gern

ausgemusterte LED-Vorwarnanzeiger der Autobahnmeistereien,

welche auf einschlägigen Kleinanzeigenportalen oder bei der

VEBEG angeboten werden. Insofern liegt es wie so oft an den

zuständigen Behörden (im Falle der Autobahnen ist dies die

Autobahn-GmbH), für eine einheitliche Verfahrensweise bei der Anwendung von

LED-Vorwarnanzeigern zu sorgen - zumindest wenn es um die

verkehrsrechtlich relevante Abbildung von Verkehrszeichen geht. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Qualität der Darstellung

Qualität der Darstellung

Die fragwürdige Variante von Zeichen 267 wurde bereits

vorgestellt. Es bestehen aber auch andere größere und

kleinere Verfehlungen bei der Umsetzung von Verkehrszeichen

mittels LED-Matrixanzeigen. Viele dieser Kuriositäten liefern

die Hersteller der Anlagen mit der geräteeigenen Bibliothek aus,

andere werden mehr oder weniger gekonnt durch die Anwender

selbst erstellt. In der Folge sehen sich die Verkehrsteilnehmer

inzwischen mit allen möglichen Varianten der jeweiligen Verkehrszeichen

konfrontiert, wobei die Bandbreite lediglich "kosmetische Feinheiten" aber

auch unzulässige Veränderungen mit verkehrsrechtlicher Relevanz

umfasst.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

amtliches Zeichen

123

Schwarz-Weiß-Umkehr |

adaptierte LED-Darstellung |

Ausführung

Hersteller 1 |

Ausführung

Hersteller 2 |

|

|

| |

|

|

| |

|

Bereits die Varianten von Zeichen

123 zeigen die Unterschiede in der Praxis auf. Das erste LED-Verkehrszeichen

bildet das Sinnbild korrekt ab, wobei kleinere Anpassungen

zugunsten der Erkennbarkeit vorgenommen wurden. Die Ausführung

von Hersteller 1 verdeutlich zwar auch was gemeint ist, weicht

jedoch deutlich vom amtlichen Sinnbild ab. Die Variante von

Hersteller 2 repräsentiert den Versuch zur Nachahmung des Sinnbildes

von Zeichen 123 -

durchaus erkennbar, aber grafisch eher weniger gelungen. Auch

die Wiedergabe des roten Dreiecks erfolgt in allen drei

Beispielen unterschiedlich, wobei die Variante von Hersteller 2

besonders kreativ ausfällt, denn das Ergebnis ist nicht

gleichschenklig und insbesondere die obere Eckausrundung hat mit

der Originalabbildung bzw. der typischen Ausführung von

Gefahrzeichen nicht viel gemein. Alle LED-Gefahrzeichen basieren auf derselben Anzeigefläche (48 x

48 Pixel) - die erste Variante wäre daher auch durch Hersteller

1 und 2 problemlos umsetzbar.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

Weitere Varianten und Abwandlungen

von Zeichen 123 aus der VZ-Bibliothek eines Herstellers. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Die fragwürdigen LED-Varianten

stehen ihren kreativen Vorbildern aus Blech jedoch in nichts

nach.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

Zeichen

274-80

Schwarz-Weiß-Umkehr |

adaptierte LED-Darstellung |

Ausführung

Hersteller 1 |

Ausführung

Hersteller 2 |

|

|

| |

|

|

| |

|

Auch bei Zeichen 274

bestehen in der Praxis Unterschiede im Vergleich zur amtlichen

Gestaltung des Zeichen 274 in

Schwarz-Weiß-Umkehr (linke

Abbildung). Während die "80" bei Hersteller 1 viel zu groß

ausfällt und zudem dem Schriftstil "fett" entspricht, ist die

"80" von Hersteller 2 in Relation zum roten Rand etwas zu klein

geraten. Dieser ist bei beiden Herstellern mit 5 und 6 Pixeln

viel zu breit, da die sog. Äquivalentfläche (Überstrahlung bei

lichttechnisch erzeugten Verkehrszeichen) nicht berücksichtigt

wurde. Die 8 von Hersteller 1 ist zudem nicht

symmetrisch - genau wie der rote Rand. Die adaptierte LED-Darstellung

repräsentiert dagegen ein ausgewogenes Gesamtbild, was

sich nicht zuletzt auf den Energieverbrauch auswirkt. Auch

darauf kommen wir später noch einmal zurück.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

tatsächlich notwendige Größe der Verkehrszeichen

tatsächlich notwendige Größe der Verkehrszeichen

Im Merkblatt für Tafeln mit lichttechnischem

Informationsteil (M-TI / FGSV-Nr. 342) wird auf die Größenklasse

D gemäß der Richtlinien für Wechselverkehrszeichen an

Bundesfernstraßen (RWVZ) Bezug genommen, aber abweichend davon für Ronden ein Durchmesser von

1000 mm festgelegt.

Dies entspricht bereits nicht den regulären Größen von

konventionellen Verkehrszeichen und ist insbesondere bei einer

seitlichen Aufstellung eher fragwürdig, da überdimensioniert. So haben Dreiecke der

Größe 3 eigentlich eine Seitenlänge von 1250 mm, während Ronden

derselben Größenklasse einen Durchmesser von lediglich 750 mm

aufweisen.

Warum eine lichttechnisch erzeugte

und deutlich besser sichtbare LED-Ronde einen Durchmesser von

1000 mm benötigt, während das LED-Dreieck - maßgeblich auf Grund

der eingeschränkten Breite der Anzeigefläche - mit einer

Seitenlänge von "nur" 1000 mm auskommt (was etwa Schildgröße 2

entspricht), bleibt unklar. Es spricht fachlich jedenfalls

nichts dagegen, wenn man sich bei der Darstellung von Ronden im

oberen Tafelteil eines Vorwarnanzeigers auf die Größe 3 (Ø

750 mm) beschränkt - insbesondere weil

diese "Verkleinerung" auch der Darstellung der Längenangabe zu Zeichen 274 gemäß RSA 21 zuträglich ist.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Gegenüberstellung Dreieck / Ronde mit etwa identischem

Größenverhältnis wie es bei Blech-Verkehrszeichen gegeben ist. |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Überdimensionierte Darstellung von Zeichen 274-60 mit einem Ø von ca. 1250

mm.

Ein

vergleichbares Blechschild hätte nur einen Ø von 750 mm.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

An dieser Stelle ist bereits die

Anordnung von zwei Gefahrzeichen am selben Standort falsch, denn

Gefahrzeichen werden im Regelfall nicht kombiniert. Zudem soll hier vor Stau gewarnt werden und diese Funktion übernimmt bereits das Zeichen

124, welches man auch als alleiniges Gefahrzeichen auf der Obertafel hätte anzeigen können. Das

Foto soll verdeutlichen, dass die Größe der

angezeigten Verkehrszeichen oft nur zufällig entsteht - je nach

verwendeter Anzeigefläche und Bibliothek. Wenn man schon eine

solche Kombination wählt, dann muss das Zeichen auf der

Untertafel dieselben Abmessungen aufweisen, wie das Schild auf

der Obertafel.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Ein merkwürdiges Größenverhältnis

zwischen Gefahr- und Vorschriftzeichen besteht auch bei einigen

ortsfesten Verkehrsbeeinflussungsanlagen. Im Übrigen ist die

Anzeige von Zeichen 101 ohne Konkretisierung der vorliegenden

Gefahr unzweckmäßig, da für den Verkehrsteilnehmer

unklar bleibt worauf er sich einstellen muss.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Größe der Ziffern von Zeichen 274

Größe der Ziffern von Zeichen 274

Bei der Darstellung von Zeichen 274 ist

inzwischen eine große Variantenvielfalt auf unseren Straßen

anzutreffen, maßgeblich dadurch begründet, dass verbindliche

Festlegungen zur Wiedergabe des Zeichens auf verschiedenen

LED-Matrixanzeigen fehlen. Das als Weiterentwicklung des M-TI

vorgesehene Merkblatt für temporäre Wechselverkehrszeichen

(M-tWVZ) lässt weiter auf sich warten - darum auch dieser

Beitrag. Sowohl die Hersteller als auch die

Anwender basteln oftmals irgendetwas zusammen, was zwar in der

Konsequenz den Regelungswillen abbildet, aber grafisch gesehen

oft einen Fehlgriff darstellt. Dabei ist der Sachverhalt

eigentlich ganz einfach: Man orientiert sich an ortsfesten

LED-Wechselverkehrszeichen:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Bei beiden Schilderbrücken kommen

zur Darstellung der Ziffern von Zeichen 274 nur jeweils eine

Reihe Pixel zur Anwendung. Zwar sind diese nicht rasterförmig

angeordnet sondern gleichmäßig entlang der Mittellinie der Ziffern

verteilt, jedoch

lässt sich dieses Prinzip auch bei LED-Matrix-Schildern

anwenden:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Verkehrsbeeinflussungsanlage mit

LED-Matrix-Wechselverkehrszeichen - also demselben Prinzip, wie

es im Anwendungsbereich der RSA 21 eingesetzt wird. Die 60 wird

ähnlich dem nachfolgend gezeigten Beispiel (linke Abbildung) mit

nur einer Reihe Pixel gebildet und ist in der relevanten

Lesbarkeitsentfernung trotzdem sehr gut erkennbar und entspricht

dabei der Verkehrsschrift nach DIN 1451 Teil 2.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

Zeichen

274-80

Linienstärke: 1 Pixel |

Zeichen

274-80

Linienstärke: 2 Pixel |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Da die Schilder lichttechnisch

erzeugt werden gibt es keinen Grund für eine exakt maßhaltige

Wiedergabe der Strichstärken - diese verbietet sich sogar. In

der relevanten Lesbarkeitsentfernung "verschwimmen" die

Einzelpixel zu einer gemeinsamen Linie, welche breiter erscheint

als sie tatsächlich ist. Entsprechend wird auch der rote Rand im

Falle der beiden zuerst gezeigten Schilderbrücken aus lediglich zwei

Ringen mit jeweils 1 Pixel Linienstärke gebildet. Trotzdem -

oder gerade deshalb - sind die Schilder als Zeichen 274

problemlos zu erkennen und entsprechen dabei auch geometrisch

bzw. typografisch der amtlichen Variante nach StVO:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Ansicht im Nahbereich: Eine

Linienstärke für die Ziffern und zwei Linienstärken für den

roten Rand genügen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

Detailansicht eines ortsfesten

LED-Wechselverkehrszeichens |

Die

Umrandung gemäß Zeichen 250 zeigt

wie das Zeichen aus der Entfernung wirkt |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Andere Anlage, identisches Prinzip:

Sinnbilder und Ziffern bzw. Text mit je 1 Pixel, roter Rand mit

2 Pixel Linienstärke.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Allerdings bedeutet "zwei rote Ringe

mit je 1 Pixel Linienstärke" nicht, dass bei der Erstellung der

Zeichen am PC lediglich ein Ring mit 2 Pixel Linienstärke

ausreichend ist (vgl. M-Ti), da in diesem Fall der Zwischenraum zwischen den

beiden Ringen fehlt. Entsprechend empfiehlt sich beim roten Rand

eine Stärke von drei Pixeln, wobei dies auch immer in Relation

zur Größe der Anzeigefläche und deren Auflösung zu bemessen ist. Ziel muss eine

möglichst exakte Darstellung der Verkehrszeichen sein, welche

der Originalabbildung nach StVO in der relevanten

Lesbarkeitsentfernung entspricht. Hierzu noch einmal

Varianten aus der Praxis, die diese Anforderung nicht oder nicht

vollumfänglich erfüllen:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Varianten der Hersteller / Dienstleistungsunternehmen. Die

rechte Abbildung entspricht dem M-TI, ist aber ebenfalls

verbesserungswürdig.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Temporäres LED-Wechselverkehrszeichen mit einer

Linienstärke von 1 Pixel (Weiß), allerdings nicht als Matrix

sondern in LED-Kettentechnik. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Randbreite von Gefahr- und

Vorschriftzeichen mit rotem Rand

Sofern Verkehrszeichen auf LED-Matrixanzeigen

entsprechend der regulären Schildergröße 2 bzw. 3 dargestellt

werden, ergibt sich eine Randbreite von 3 bis 4 Pixeln. Wie

beschrieben gibt es fachlich gesehen keinen Grund, Ronden mit

einem Durchmesser von 1250mm darzustellen, nur weil die

Anzeigefläche dies ermöglicht.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

LED-Wechselverkehrszeichen mit einer

Linienstärke von 2 Pixeln für die Ziffer und einem dazu passenden

Rand, wobei dessen Durchmesser in Relation zur Schrift wie

üblich etwas zu groß geraten ist. Die Darstellung der "80"

müsste

zudem noch besser an die DIN 1451 Teil 2 angeglichen werden. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Darstellung von Pfeilen

Darstellung von Pfeilen

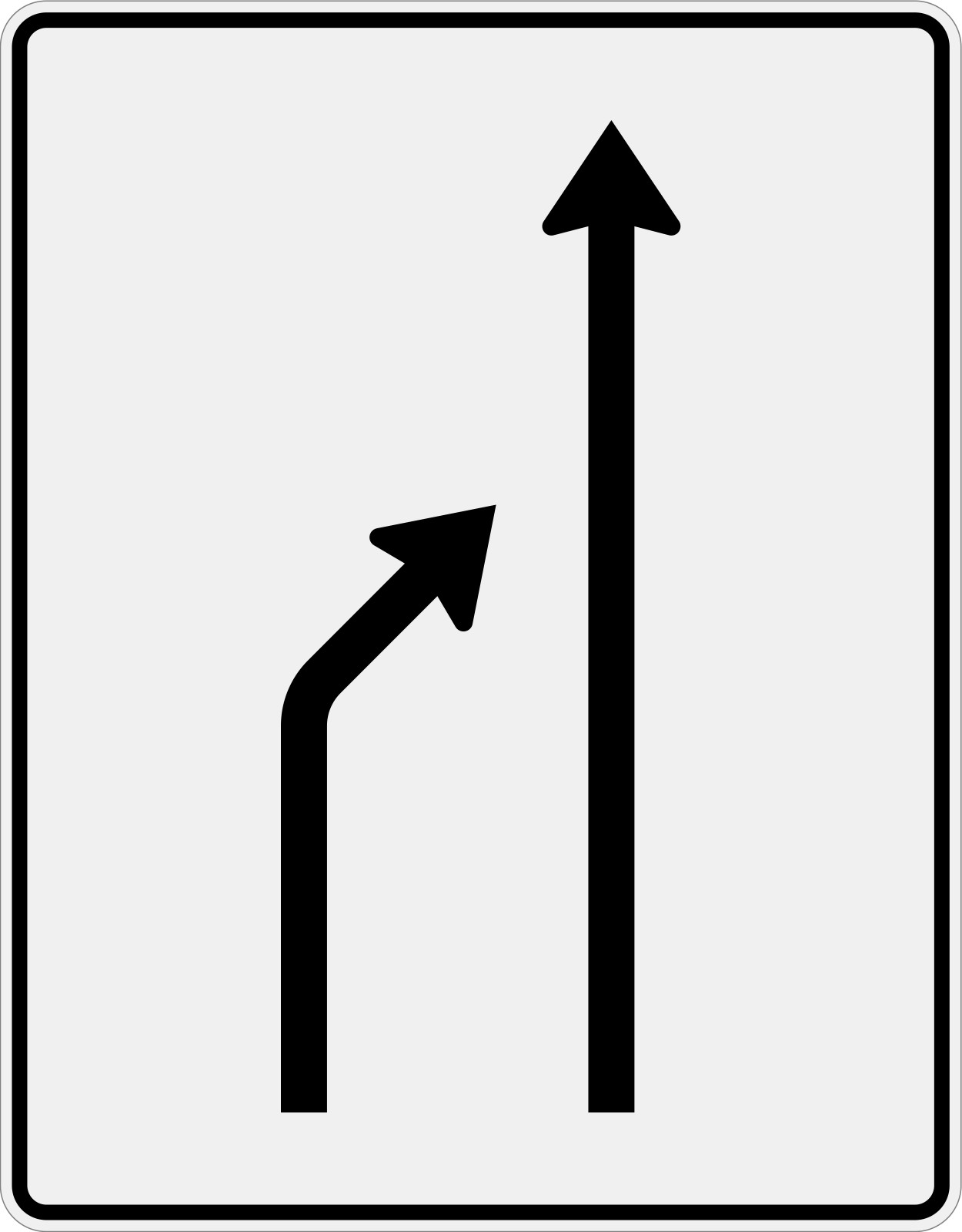

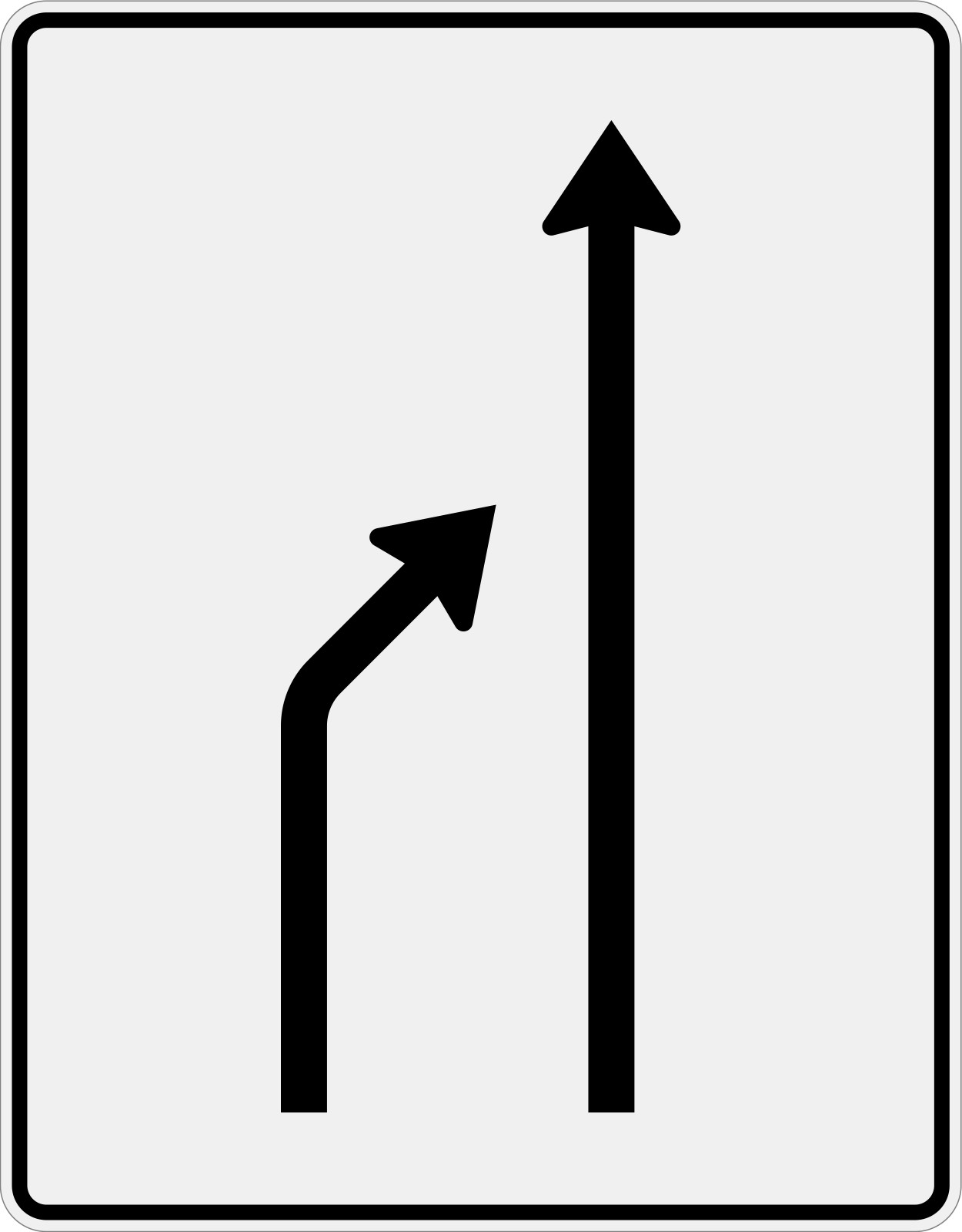

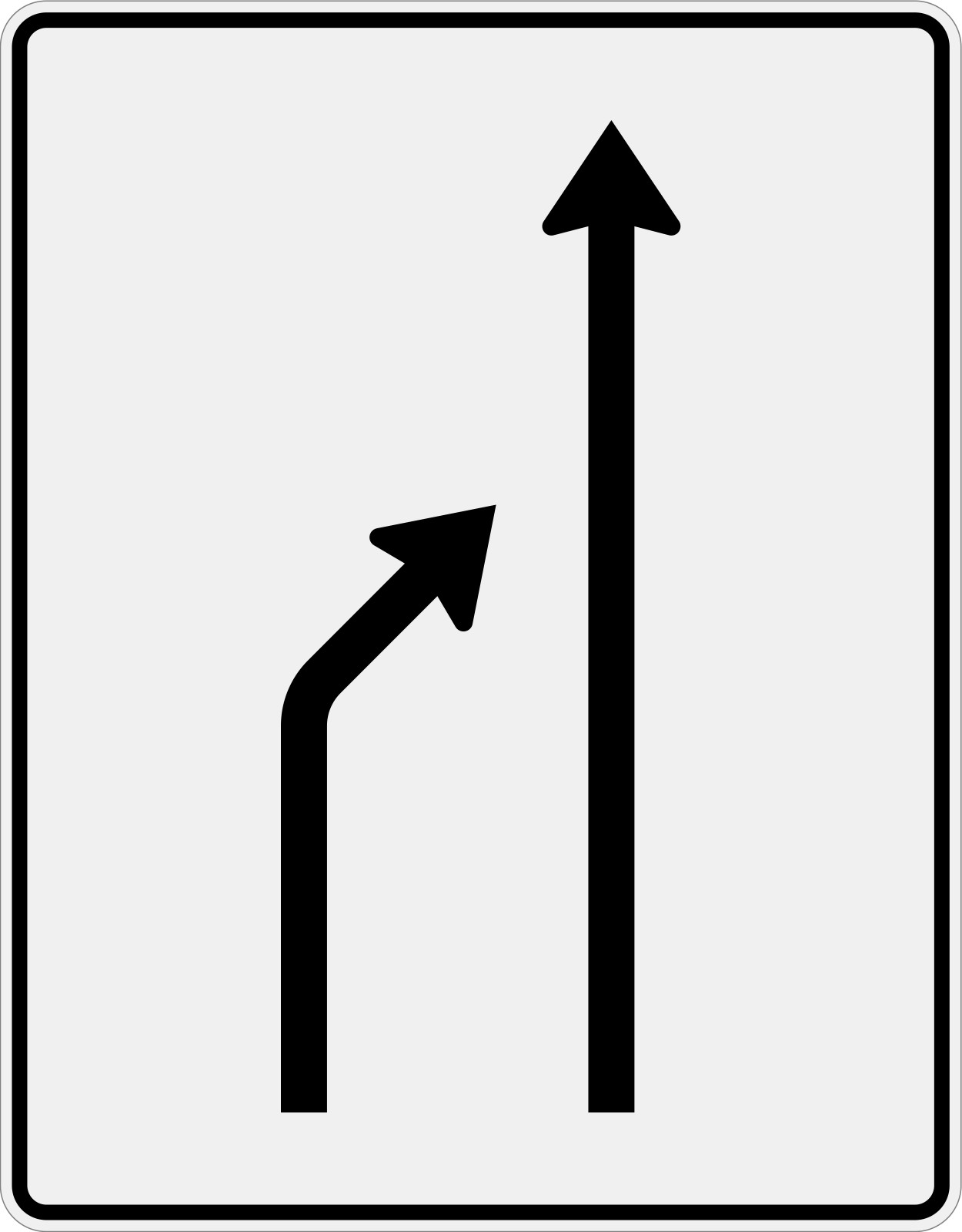

Die Wiedergabe der Pfeile auf Fahrstreifen- bzw.

Verkehrslenkungstafeln erfolgt ebenfalls nicht einheitlich.

Neben

einer weitgehend identischen Nachbildung des für diese

Verkehrszeichen üblichen Herzpfeils ist vor allem die

vereinfachte Darstellung als Dreieck üblich und natürlich werden

auch Anlagen eingesetzt, bei denen die Pfeilspitze einem Iso-Pfeil entspricht.

Oft werden Bibliotheken aus anderen

europäischen Ländern genutzt und die dort üblichen

Pfeile übernommen. Zwar sind alle Varianten zweifellos als

Pfeile erkennbar, allerdings ist auch in diesem Fall eine

einheitliche Ausführung erforderlich, welche sich an der

Gestaltung der entsprechenden Originalabbildungen gemäß VzKat orientiert:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

adaptierte LED-Darstellung |

Ausführung Hersteller 1 |

Ausführung Hersteller 2 |

Ausführung Hersteller 3 |

|

|

| |

|

|

| |

|

Eine klar erkennbare und

systematisch idealisierte Variante stellt die erste Abbildung

ganz links dar. Der Pfeilschaft hat eine Breite von lediglich

zwei Pixeln, was insbesondere der Darstellung von mehr als drei

Fahrstreifen zu Gute kommt. Wie beschrieben ergibt sich die

tatsächliche Breite in der relevanten

Lesbarkeitsentfernung durch die lichttechnisch

bedingte Überstrahlung der einzelnen Pixel. Es gibt also keinen Grund, die üblichen

6 cm Schaftbreite auf die tatsächliche Pixelbreite (4 Pixel bei

20 mm Raster) zu übertragen. Durch eine Schaftbreite von lediglich 2 Pixeln

ergeben sich auch grafische Vorteile bei der Abbildung von

Fahrstreifenverschwenkungen.

Die Pfeilspitzen im ersten Beispiel entsprechen weitgehend der Herzform und zwar sowohl in

Geradeausrichtung als auch beim Fahrstreifeneinzug. Insbesondere

diese Anforderung wird durch die Varianten der Hersteller

bislang nicht exakt umgesetzt. Zwar entsteht im Nahbereich eine

Art "schräger Tannenbaum", in der relevanten Lesbarkeitsentfernung ist

dies aber ebenfalls nicht relevant.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

LED-Vorwarnanzeiger mit

Iso-Pfeilspitzen anstelle der in Deutschland auf Fahrstreifen-

und Verkehrslenkungstafeln üblichen Herzpfeil-Darstellung.

Und wenn wir durchzählen kommen wir auf insgesamt vier

Fahrstreifen und nicht wie abgebildet drei. Tatsächlich entfällt

auf dieser Strecke 500 m nach dem Vorwarnanzeiger zunächst der rechte von vier Fahrstreifen und

weitere 200 m später der linke. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Auch am zweiten Vorwarnanzeiger wäre

zusätzlich der Einzug des rechten der vier Fahrstreifen

anzuzeigen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Gestaltung und Abstand benachbarter Pfeile

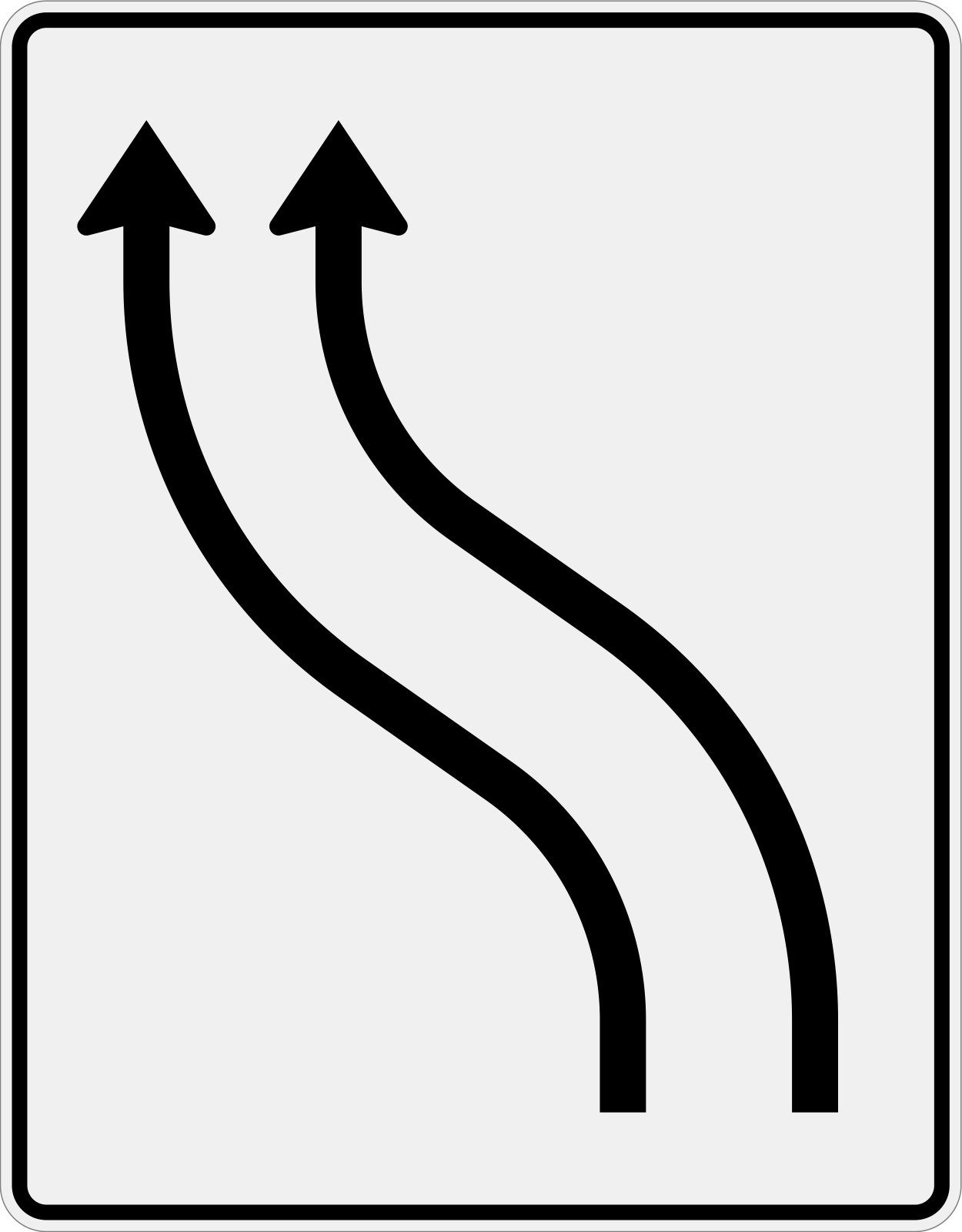

Die Adaption von "geschwungenen" Fahrstreifen auf

Verschwenkungstafeln erfolgt bei den meisten Anlagen nur bedingt,

denn oftmals knickt der Pfeilschaft einfach im Winkel von 45°

ab, obwohl sich beim amtlichen Verkehrszeichenbild an dieser

Stelle ein Radius

befindet. Diese Abstraktion mag für die Erstellung der Grafiken

zweckmäßig sein, da sich der Aufwand reduziert, das Ergebnis

ist grafisch gesehen aber eher nicht zufriedenstellend.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Werden auf LED-Vorwarnanzeigern und

teilstationären LED-Wechselverkehrszeichen Pfeile mit Radien dargestellt so

entspricht das Resultat oftmals trotzdem nicht dem amtlichen Muster. Ein

diagonal verlaufender Pfeilschaft wird dann gern zu schmal oder zu

breit dargestellt, wie die nachfolgende Abbildung ganz links

zeigt:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

Variante eines Herstellers |

Zeichen 511-11 gemäß VzKat |

adaptierte LED-Darstellung |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Die links abgebildete Variante enthält

aber noch einen weiteren Fehler und der ist auch bei der Anfertigung

konventioneller Verkehrslenkungstafeln anzutreffen: Werden mehrere

Fahrstreifen benötigt, wird ein identischer Pfeil einfach

kopiert und daneben wieder eingefügt. Tatsächlich sind aber die

verschwenkten Pfeile einer Verkehrslenkungstafel alle

unterschiedlich ausgebildet, weil die Pfeilschäfte immer im gleichen Abstand

parallel zueinander verlaufen:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

Zeichen

511-12 gemäß VzKat |

alle

drei Pfeile sind unterschiedlich |

Falsch: Dreimal derselbe Pfeil |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Bei der rechten Abbildung wurde der

mittlere Pfeil aus der Originalvorlage kopiert und jeweils links

und rechts daneben eingefügt. Der Abstand zwischen den

Fahrstreifen verringert sich folglich in der Mitte des Schildes

und wird danach wieder breiter. Die mittlere Abbildung

verdeutlicht die unterschiedliche Ausführung der Pfeile beim

originalen Zeichen 511-12.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Die Anforderungen des VzKat und der

RAL-Gütebedingungen sind graue Theorie. In der Praxis ist

dagegen oft Freestyle angesagt - egal ob Blech oder LED.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Quadrate und Kreuzchen - überflüssig und

unzulässig

LED-Wechselverkehrszeichen dienen in erster Linie

zur lichttechnischen Darstellung der amtlichen Verkehrszeichen,

verbunden mit der Option, auf derselben Anzeigefläche

unterschiedliche Schilder anzeigen zu können. Die Flexibilität

der Anlagen fördert allerdings auch die Kreativität der Anwender

und das zeigt sich in Darstellungen, die nicht in der

StVO vorgesehen sind. Dazu zählen z.B. rote Kreuze oder weiße

und rote Quadrate, welche natürlich bereits herstellerseitig in

den Bibliotheken angelegt sind:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

Ausführung Hersteller 1 |

Ausführung Hersteller 2 |

Ausführung Hersteller 3 |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Teilweise werden auch die vor

fahrbaren Absperrtafeln ausgelegten Warnschwellen auf

LED-Vorwarnanzeigern dargestellt und manch einer hält sogar die

Abbildung von Leitkegeln oder Leitbaken für sinnvoll. Maßgebend

sind jedoch allein die StVO sowie der VzKat und

darin sind derartige Spielereien schlichtweg nicht vorgesehen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Für die Abbildung von Kreuzen oder

Quadraten zur Symbolisierung des gesperrten Fahrstreifens

besteht in Deutschland weder ein Erfordernis, noch eine Rechtsgrundlage. Sofern

diese Art der Darstellung als sinnvoll erachtet wird, wäre sie

als Bestandteil der regulären Fahrstreifen- und

Verkehrslenkungstafeln in den VzKat aufzunehmen und in der Folge

auch auf den entsprechenden Blechschildern abzubilden. Diese Änderung

bleibt aber hoffentlich aus. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Bundesweit tätige Dienstleistungsunternehmen

berichten davon, dass - je nach Zuständigkeitsbereich und

Auffassung der Verantwortlichen vor Ort - die roten Kreuze oder

Quadrate unbedingt angezeigt werden müssen und dass sie in einer

anderen Region Deutschlands für die Verwendung derselben

Darstellung gerügt werden. Wie üblich gibt es natürlich auch

Gegenden, in denen im Grunde alles egal ist. Entsprechend ist

auch in dieser Sache eine einheitliche Verfahrensweise notwendig

und hierfür bilden allein der VzKat sowie die StVO die entsprechende Grundlage.

Solange auf konventionellen Fahrstreifen- und

Verkehrslenkungstafeln keine derartigen Inhalte dargestellt

werden, verbietet sich auch deren Wiedergabe auf

LED-Vorwarnanzeigern oder teilstationären Anlagen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Animierte Darstellungen

Animierte Darstellungen

Wiederkehrende Diskussionen gibt es auch

bezüglich der animierten Wiedergabe von Fahrstreifen- und

Verkehrslenkungstafeln. Gemäß StVO ist eine derartige

Darstellung natürlich nicht vorgesehen, allerdings kann sich

eine grafisch sinnvolle Umsetzung durchaus positiv auf die

Wahrnehmung des Verkehrsteilnehmers auswirken. Ob man mit Hilfe

animierter Fahrzeuge (auf dem grafischen Niveau der Arcade

Spiele der frühen 1980er Jahre) das Reißverschluss-Prinzip

verdeutlichen muss,

darf bezweifelt werden. Die dynamische Wiedergabe von

Fahrstreifenreduzierungen oder Verschwenkungen durch animierte

Pfeile ist dagegen regelmäßig nicht

zu beanstanden. Die zuständige Behörde kann jedoch auf die statische Wiedergabe des Verkehrszeichenbildes bestehen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Bei den meisten Anlagen ist die Qualität der

Animationen in der Regel verbesserungswürdig, was sowohl die

allgemeine Darstellung der Verkehrszeichen gemäß

VzKat, als auch die Zusammenstellung der jeweiligen Sequenz

betrifft. Als Beispiel soll die dynamische Wiedergabe einer

Fahrstreifentafel dienen:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

Animierte Darstellung - Hersteller 1 |

letztes Bild der Sequenz |

Zeichen 513-20 gemäß VzKat |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Wie üblich entspricht die finale

Abbildung (letztes Bild der Sequenz) nur bedingt dem

amtlichen Zeichen 513-20, insbesondere weil die Pfeile

miteinander verschmelzen. Eigentlich müsste die Pfeilspitze des

eingezogenen Fahrstreifens etwa 5 Pixel vom Pfeilschaft des

Geradeauspfeils entfernt sein. Die Sequenz umfasst zudem

hauptsächlich den "aufsteigenden" linken Fahrstreifen, der

eigentliche Fahrstreifeneinzug - als wichtigste Information -

erhält dagegen lediglich zwei Bilder, wobei das letzte Bild auch

sehr schnell wieder verschwindet, da die Sequenz sofort von vorn

beginnt. Stattdessen müsste das letzte Bild noch etwas länger

stehen bleiben und die Sequenz müsste auch kurzzeitig nur die

Anzeige des Geradeauspfeils beinhalten, bevor der Ablauf erneut

startet. Das Ergebnis würde dann so aussehen:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

verbesserte Darstellung |

letztes Bild der Sequenz |

Zeichen 513-20 gemäß VzKat |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Dieses Prinzip ist bei allen

animierten Fahrstreifen- und

Verkehrslenkungstafeln umzusetzen, wobei der Fokus auf der

korrekten Darstellung des jeweiligen Verkehrszeichens (letztes

Bild der Sequenz) liegen muss. Die Anzeigegeschwindigkeit ist

zudem so zu wählen, dass das Ergebnis weder hektisch wirkt

oder in Zeitlupe abläuft.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Auch bei diesem LED-Vorwarnanzeiger

laufen die Pfeile ineinander und das letzte Bild der Sequenz

entspricht nur bedingt dem Zeichen 513-20.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

Animierte Darstellung - Hersteller 2 |

letztes Bild der Sequenz |

Zeichen 513-20 gemäß VzKat |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Verkehrszeichen auf

Fahrstreifen-Pfeilen

Verkehrszeichen auf

Fahrstreifen-Pfeilen

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Auf dem linken Fahrstreifen gilt

offenbar eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf maximal 2,1 km/h, was der

aktuellen Reisegeschwindigkeit beim vorhandenen Stau entspricht - schließlich

wurde "Zeichen 274" abgebildet. Tatsächlich soll das natürlich ein

Zeichen 264-2,1 (Verbot für Fahrzeuge mit einer tatsächlichen

Breite über 2,1 m) sein, aber dafür fehlen sowohl die

beidseitigen Pfeilspitzen, als auch die Maßeinheit "m".

Die

Darstellung des "PKW" ist in dieser Gestaltung zwar grafisch

sinnvoll aber verkehrsrechtlich falsch, da dieses Sinnbild

üblicherweise "Kraftwagen und sonstige mehrspurige Fahrzeuge"

bedeutet und folglich auch "LKW" umfasst. Die Rückansicht des

"LKW" wiederum ist nur bei Zeichen 277 mit "Fahrzeugen mit einer zulässigen

Gesamtmasse über 3,5t..." definiert aber ansonsten nirgends

geregelt. In der Gesamtbetrachtung handelt es sich bei diesem

Schild um einen

durchaus sinnvollen Hinweis aber eben nicht um ein

Verkehrszeichen nach StVO.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Bei dieser LED-Tafel werden im

Zeichen 264 zwar die beidseitigen Pfeilspitzen und die Einheit

"m" angezeigt, das dadurch größere Vorschriftzeichen musste hierfür jedoch deutlich vom

Fahrstreifen abgerückt werden, damit es nicht gleichzeitig den

daneben liegenden Pfeil betrifft. Dieser wurde wie oben

beschrieben einfach kopiert, so dass der Abstand gerade an der

relevanten Stelle deutlich schmaler wird. Die Problematik mit

der Bedeutung der Sinnbilder ist auch hier gegeben.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

In beiden Fällen hätte man die

relevanten Inhalte durch grafische Anpassungen etwas besser abbilden

können, allerdings sind die Möglichkeiten dann auch schnell

ausgereizt. Bei der Planung derartiger Tafeln müssen daher immer die

technischen Grenzen der Darstellung berücksichtigt werden, denn

auf einer Anzeigefläche mit einer Auflösung

von 64 x 80 oder 96 Pixel sind grafisch anspruchsvolle Abbildungen

schlichtweg nicht umsetzbar.

Das ist vergleichbar mit dem

bewährten Problem, dass für klassische Umleitungs-Planskizzen eine

Schriftgröße von 126 mm oder größer gefordert wird, wobei der

Inhalt grafisch einer Landkarte entsprechen soll, aber im

Leistungsverzeichnis sind natürlich nur Tafeln der Standardgröße

1250 x 1600 mm enthalten. Ein Prinzip, welches bereits bei

Blechschildern nicht funktioniert, wird nunmehr 1:1 bei

LED-Wechselverkehrszeichen angewandt und da fällt als Konsequenz

mal eben die Einheit in einem Verkehrszeichen weg. "Man sieht ja

was gemeint ist."

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Der Verzicht auf die Einheit in Zeichen

264 ist allerdings auch bei konventionellen Verschwenkungstafeln

anzutreffen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Wiedergabe von Sinnbildern /

Piktogrammen

Wiedergabe von Sinnbildern /

Piktogrammen

Die unzureichende Auflösung

macht sich insbesondere bei der Wiedergabe von Sinnbildern und

Piktogrammen bemerkbar. Zwar versuchen sowohl die Hersteller als

auch die Dienstleistungsunternehmen auf der beschränkten

Anzeigefläche selbst kleinste PKW- oder LKW-Sinnbilder

darzustellen, allerdings entspricht das Ergebnis oft

einer Zeichnung aus dem Kindergarten - nur eben realisiert in

Pixeln:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Varianten aus der Praxis |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

amtliche Sinnbilder |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

adaptierte LED-Darstellung |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Bei der Gestaltung von

KFZ-Sinnbildern als seitliche Darstellung sind zunächst die

Räder maßgebend. Ein halbwegs erkennbarer Kreis benötigt

eine Fläche von mindestens 4 x 4 Pixel (untere Abbildung der LED-Adaption),

besser sind jedoch mindestens 5 x 5 Pixel. Das Ergebnis muss

jedenfalls in der relevanten Lesbarkeitsentfernung als Kreis erkennbar sein. Auf dieser Grundlage

erfolgt dann die proportionale Umsetzung des restlichen

Fahrzeugs in Referenz zum amtlichen Sinnbild. Die in der unteren

Reihe abgebildeten Piktogramme repräsentieren die

Mindestanforderungen für eine sinnvolle Gestaltung gemäß VzKat.

Während eine Vergrößerung meist problemlos realisierbar ist,

geht eine verkleinerte Abbildung in der Regel mit deutlichen

grafischen Abstrichen einher - beginnend mit eckigen Rädern.

Zwar sind alle in der oberen Reihe gezeigten Sinnbilder durchaus

noch verständlich, dennoch ist fraglich ob dies als Stand der

"modernen" LED-Technik bezeichnet werden darf. Niedlich oder

putzig ist nicht gleichbedeutend mit amtlich.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Noch erkennbare aber grafisch

bereits grenzwertige Gestaltung eines Zeichen 1049-13. Übliches

Problem: Anzeigefläche zu klein bzw. Auflösung zu grob. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Vom Sinnbild zum Vorschriftzeichen

Die Räder sind wie beschrieben Ausgangspunkt für das Sinnbild und

dieses ist wiederum Grundlage für das entsprechende

Vorschriftzeichen, insbesondere bei der Abbildung auf dem

Pfeilschaft einer Fahrstreifen- oder Verschwenkungstafel.

Spätestens bei dieser Anwendung zeigen sich die Defizite der

groben Auflösung heutiger LED-Wechselverkehrszeichen, denn die

auf konventionellen Schildern übliche Größe lässt sich via

LED-Matrix oft nicht darstellen:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

Mini-Variante mit stark

abstrahiertem Sinnbild |

erforderliche Größe

des Vorschriftzeichens

aus dem Sinnbild heraus entwickelt |

LED-Matrix gleicher Größe jedoch mit einer

Auflösung von 128 x 160 Pixel mit 10mm Abstand |

|

|

| |

|

|

| |

|

Die rechte Abbildung verdeutlicht,

dass zur Darstellung von kleinen

Verkehrszeichen und Sinnbildern eine höhere Auflösung

erforderlich ist. Dies gilt insbesondere für Tafeln auf denen

mehr als drei Fahrstreifen angezeigt werden müssen. Durch

Verkleinerung des Pixelabstandes auf 10mm und einer Auflösung

von 128 x 160 Bildpunkten für Tafeln in Standardgröße, sind im Grunde alle erforderlichen

Inhalte ohne Kompromisse darstellbar. Ideal wäre natürlich das

eingangs beschriebene Modul-System nach dem Vorbild der

Veranstaltungstechnik, so dass beispielsweise eine Tafel mit den

Maßen 1500 x 2000 anwendungsbezogen erstellt werden kann. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Darstellung von Sinnbildern als Umriss

Bei der Abbildung von

Sinnbildern wird auf Wechselverkehrszeichen oft nur der Umriss

nachgezeichnet, obwohl diese Art der Darstellung streng genommen

nicht der StVO entspricht. Diese zusätzliche Abstraktion hat

ihren Ursprung in der Lichtfasertechnik.

Die zu dieser Zeit entwickelte Gestaltung wurde dann bei der

Umstellung auf LED einfach übernommen - maßgeblich bei

Wechselverkehrszeichen die auf LED-Kettentechnik basieren:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

Zeichen 277

Schwarz-Weiß-Umkehr |

Variante Hersteller 1

in LED-Kettentechnik |

Variante Hersteller 2

in LED-Kettentechnik |

Variante Hersteller 3

in Lichtfasertechnik |

|

|

| |

|

|

| |

|

Bereits die drei Abbildungen zeigen

die Variantenvielfalt lichttechnisch erzeugter Verkehrszeichen

auf unseren Straßen. Im Anwendungsbereich von

LED-Matrix-Verkehrszeichen sind auf Grund der freien

Programmierbarkeit natürlich noch ganz andere

Gestaltungsvarianten möglich: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

Variante Hersteller 4 |

Variante gemäß M-Ti |

Variante Hersteller 5 |

Variante Hersteller 6 |

|

|

| |

|

|

| |

|

Von der bloßen Umrandung (Hersteller

4) über eine "gedimmte" Wiedergabe des "LKW"-Sinnbildes (M-Ti) ist

auch die vollflächige Darstellung der Sinnbilder üblich

(Hersteller 5 und 6). Alle abgebildeten Varianten entsprechen

dabei nach Bekunden der Hersteller zwar den lichttechnischen

Anforderungen der DIN EN 12966, aber je nach grafischer Qualität nur

bedingt dem Zeichen 277 nach StVO. Die Darstellungen von

Hersteller 3 und 6 enthalten dabei sogar einen typischen Fehler,

welcher in der Verkehrssicherungsbranche bereits auf

Blechverkehrszeichen üblich ist: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Zeichen 277 in der korrekten

Ausführung (rechts) und typische Bastelarbeit in der

Verkehrssicherungsbranche (links) auf Grundlage eines Zeichen

276. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

Zeichen 276

gemäß StVO |

fehlerhafte Änderung

von Z 276 in Z 277 |

Zeichen 277

gemäß StVO |

fehlerhafte Änderung

von Z 277 in Z 276 |

|

|

| |

|

|

| |

|

Um ein Zeichen 277 für den

temporären Einsatz "herzustellen", wird der rote "PKW" auf

Zeichen 276 entfernt und einfach auf derselben Höhe durch einen "LKW"

ersetzt. Beim amtlichen Zeichen 277 sitzen beide Sinnbilder

dagegen etwas weiter unten im Schild. Doch auch die umgekehrte

Variante ist möglich: Bei einem Zeichen 277 wird der rote "LKW"

einfach durch einen roten "PKW" ersetzt, mit der Folge, dass

sich beide Sinnbilder in der unteren Hälfte des Verkehrszeichen

befinden. Beide Ausführungen entsprechen natürlich nicht den

RAL-Gütebedingungen, obwohl diese auch für Verkehrszeichen an

Arbeitsstellen gelten. Aber das ist ein Thema für sich. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Zeichen 276 in der korrekten

Ausführung (rechts) und typische Bastelarbeit in der

Verkehrssicherungsbranche (links) auf Grundlage eines Zeichen

277. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Auch wenn es sich bei den genannten

Abweichungen eher um marginale Unterschiede handelt, sind diese

bei der Darstellung der Zeichen 276 und 277 auf

LED-Wechselverkehrszeichen zu berücksichtigen. In diesem

Zusammenhang wären im künftigen

Merkblatt für temporäre

Wechselverkehrszeichen (M-tWVZ) Festlegungen zur korrekten

Abbildung der Zeichen auf verschiedenen Anzeigeflächen zu

treffen. Dies betrifft sowohl die grundsätzliche Darstellung der

Sinnbilder (die aktuelle Abbildung im M-Ti ist dafür

ungeeignet) und die Klärung der Frage, ob die Sinnbilder

ausgefüllt dargestellt werden oder nicht.

Dies betrifft u.a. auch das Zeichen

124, weshalb wir uns auf einen kleinen

Ausflug in die Welt der Stauwarnanlagen begeben: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Verschiedene Varianten von Zeichen

124 aus der Praxis. Auch für diese LED-Verkehrszeichen ist eine

Vereinheitlichung gemäß StVO / VzKat erforderlich. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Ausführung des Zeichen 124 gemäß

M-Ti, wobei die beiden Schenkel des Dreiecks im Vergleich zur

Basislinie breiter wirken. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Ausführung des Zeichen 124 in

Anlehnung an die früheren lichtfasertechnischen Wechselverkehrszeichen,

jedoch in LED-Technik. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Eine Vereinheitlichung ist

allerdings nicht nur bei den Sinnbildern erforderlich, sondern

auch bei der Realisierung der Stauwarnung selbst. Unabhängig von

der konkreten technischen Ausführung (LED-Wechselverkehrszeichen

oder Prismenwender) ist im Grunde immer ein

Wechselverkehrszeichen-System vorzusehen, mit welchem

situationsbezogen vor Staugefahr oder Stau gewarnt werden kann.

Natürlich ist die Praxis auf unseren Autobahnen auch

diesbezüglich alles andere als einheitlich, so dass es auch für

die Stauwarnung eine Low-Budget-Lösung gibt:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Ausführung des Zeichen 124 gemäß

StVO, aber ein "Stauwarnsystem" aus der Steinzeit. Und selbst

diese Art der Umsetzung erfolgt nicht einheitlich: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

Fragwürdige Ausführungen einer konventionellen Beschilderung zur

Stauwarnung |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Die Zeichen 123 und 124 werden oft

unzulässig am selben Pfosten oder zusammen auf einer Trägertafel

kombiniert und durch ein vermeintlich für beide Schilder

geltendes Zusatzzeichen ergänzt. Im oben gezeigten Foto sind die

Zeichen 124 und 123 zwar räumlich getrennt, was aber ebenfalls

keine fachgerechte Lösung darstellt, da das Zeichen 124 vor Stau

in 6 km Entfernung warnt, obwohl dieser bereits 1 km nach dem

Schild beginnen kann. Selbst als Rückfallebene für elektronische

Stauwarnanlagen wäre diese Lösung falsch.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Ein Zusatzzeichen bezieht sich auch

dann nicht auf zwei darüber befindliche Gefahrzeichen, wenn es

auf einer gemeinsamen Trägertafel abgebildet wird. Die statische

Warnung vor Stau auf einer Länge von 4 km ist zwar nicht

zeitgemäß aber durchaus zulässig, das Zeichen 123 ist hingegen

fehl am Platz und in diesem Kontext nicht anordnungsfähig. Wenn

man schon auf eine solche Lösung zurückgreift, dann wird diese

nur mit Zeichen 124 beschildert, die Zeichen 123 folgen dagegen erst

mit der regulären Beschilderung der eigentlichen Arbeitsstelle

(vgl. Regelpläne RSA 21 Teil D).

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Besonders fragwürdig ist die

Low-Budget-Lösung, wenn sie zusätzlich mit gelben

Vorwarnleuchten ausgestattet ist. Der Verkehrsteilnehmer

verbindet mit blinkenden Leuchten über "echten" Stauwarnanlagen

(LED-Wechselverkehrszeichen oder Prismenwendern) eine situative

Warnung vor Stau oder Staugefahr. Wenn eine Warnleuchte jedoch

permanent blinkt, ohne dass die angezeigte Gefahr tatsächlich

besteht, wird das sinnvolle System der aktiven Stauwarnung

konterkariert.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

In diesem Zusammenhang noch

einmal der Hinweis, dass die alleinige Anordnung von Zeichen 101

unzweckmäßig ist. Im Falle einer Stauwarnanlage ist deshalb das

Zusatzzeichen bzw. der Zusatztext "Staugefahr" erforderlich -

unabhängig davon ob es sich um einen Prismenwender oder ein

LED-Wechselverkehrszeichen handelt. Damit zurück zum

eigentlichen Thema.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Autobahn- und Bundesstraßennummern

Autobahn- und Bundesstraßennummern

Die Abbildung von Autobahn- oder

Bundesstraßennummern über den Pfeilspitzen von Fahrstreifen- und

Verschwenkungstafeln hat sich an Arbeitsstellen im Bereich von Autobahnkreuzen und -Dreiecken

sowie an Anschlussstellen bewährt. Insbesondere bei einer

baulichen Trennung von Fahrstreifen, welche im weiteren Verlauf auf eine andere Autobahn oder ins

nachgeordnete Netz führen, ist dieser Hinweis sehr wichtig, damit sich

die Fahrzeugführer rechtzeitig einordnen. Was bei Blechschildern

seit Jahren Standard ist, wird folglich auch mit

LED-Wechselverkehrszeichen umgesetzt:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Das Foto verdeutlicht das

Problem der groben Auflösung heutiger

LED-Wechselverkehrszeichen. Es besteht je nach System die

Gefahr, dass die benachbarten Farben Weiß und Blau in der

Entfernung zu einem hellblauen Rechteck

"verschwimmen", wodurch die Erkennbarkeit der

Autobahnnummer leidet. Die Ziffern sind zudem stark abstrahiert

und damit weit entfernt von der DIN 1451 Teil 2. Der Stand der Technik

ist auch in diesem Fall eher ein Kompromiss.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Bei dieser LED-Schilderbrücke

erfolgt die Wiedergabe der Autobahnnummern deutlich besser

- allerdings entspricht bereits die Größe der Zeichen 405 der

verfügbaren Gesamtbreite üblicher LED-Wechselverkehrszeichen an

Arbeitsstellen. Entsprechend ist bei mobilen oder teilstationären

Anlagen eine Verbesserung der Auflösung unausweichlich, wenn sie

detaillierte Inhalte wiedergeben sollen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Varianten von Zeichen 401 |

Varianten von Zeichen 405 |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Wegweiser mit LED-Einsätzen im

Bereich einer Bundesstraße.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Wiedergabe von Schriftzeichen / Text

Wiedergabe von Schriftzeichen / Text

Gemäß VwV-StVO ist im Straßenverkehr die

Verkehrsschrift nach DIN 1451 Teil 2 zu verwenden. Das M-TI

lässt auch die Schriftart Arial zu, wobei dies mit Blick auf die

VwV-StVO eher als Ausnahme zu Gunsten der verfügbaren Technik zu

verstehen ist. Eine exakte Wiedergabe der

Schriftzeichen nach DIN 1451 Teil 2 ist auf einer LED-Matrixanzeige nur

bei einer vergleichsweise hohen Auflösung und entsprechenden